「風営法の深夜営業と風俗営業の違いとは?」

「深夜営業の飲食店が風営法違反にならないためにできることとは?」

「深夜営業の飲食店が風営法違反になるとどのような罰則が適用される?」

風営法では、深夜(午前0時から日出時まで)の時間帯に客に対して酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業」と定義し、風営法の届出が必要とされている。

他方、風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」と定義し、風営法の許可が必要とされている。

このように深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業とは、営業をするために必要な手続きが異なり、両者は両立しないため、深夜営業の飲食店を営むのであれば、「接待」をしてはならない。特に、深夜営業のガールズバーなどで接待をしてしまうと風営法違反として刑事罰や行政処分の対象になる可能性があるため注意が必要である。

本記事では、

・風営法の「深夜営業」と「風俗営業」の違い

・深夜営業の飲食店が風営法違反を回避する6つのポイント

・深夜営業の飲食店が風営法違反となった場合の罰則

などについてわかりやすく解説する。

深夜営業の飲食店やガールズバーの経営者の方は、風営法違反にならないよう注意して経営していくことが大切である。「これって風営法違反では?」などの疑問が生じたときは、自己判断で解決せずに、早めに弁護士に相談することをおすすめする。

風営法では、「深夜営業」と「風俗営業」を区別して規定している。以下では、風営法の深夜営業と風俗営業の違いについて説明する。

風営法の深夜営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類をメインとして提供する飲食店の営業をいう。正式名称は、「深夜酒類提供飲食店営業」である。

深夜営業の例としては、以下のようなものが挙げられる。

・バー

・ガールズバー

・コンカフェ

深夜営業のファミリーレストランや牛丼屋などは、酒類をメインに提供する飲食店ではないため、風営法上の深夜営業にはあたらない。

なお、深夜営業を行うには、保健所に食品衛生法に基づく飲食店営業許可の申請と警察署に風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業届出の2つの手続きが必要になる。

風営法の風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業をいう。

風俗営業の例としては、以下のようなものが挙げられる。

・キャバクラ

・ホストクラブ

・ショーパブ

・マージャン店

・パチンコ店

・ゲームセンター店

なお、風俗営業を行うには、警察署に1号営業から5号営業までの区分に応じた許可申請の手続きが必要になる。

| 項目 | 風俗営業 | 深夜営業(深夜酒類提供飲食店) |

|---|---|---|

| 接待行為の有無 | 談笑や遊技などの接待が営業形態の一部 | 接客はするが、接待行為は不可 |

| 営業時間の制限 | 原則として午前0時以降は営業不可 | 午前0時~日の出まで営業可(接待なしに限る) |

| 許可制か届出制か | 警察の許可が必要。厳しい審査あり | 警察への届出のみ。基準を満たす必要あり |

| サービス内容や店内設備 | 接待・ダンス・娯楽設備などが可能で規定が細かい | 酒類提供と会話中心。接待・性的サービス等は不可 |

風営法の深夜営業と風俗営業の両立はできない。

風営法の深夜営業の届出をすれば、午前0時以降も営業をすることができるが、接待行為は認められない。他方、風営法の風俗営業の許可をとれば接待行為が可能になるが、午前0時までの営業しかできない。

すなわち、深夜営業と風俗営業は二者択一の関係にあるため、経営者としては、接待行為をあきらめて深夜営業をするか、深夜営業をあきらめて接待行為をするかのどちらかを選択しなければならない。

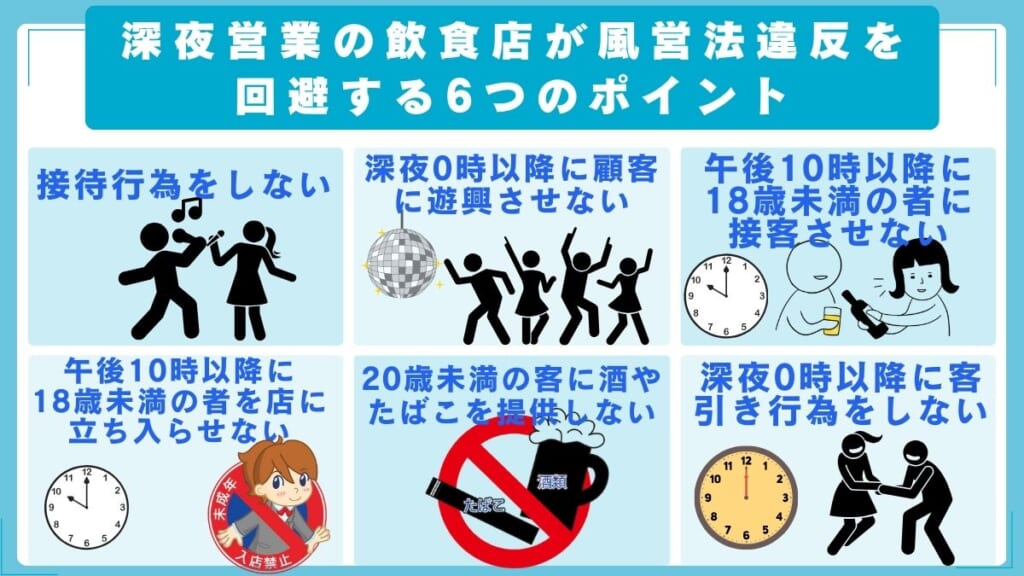

深夜営業の飲食店には、風営法上のさまざまなルールが適用される。風営法違反にならないようにするためにも、以下の6つのポイントを押さえておくべきである。

深夜営業の飲食店では、「接待行為」が禁止されている。

接待行為とは、風営法2条3項により「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されている。わかりやすくいえば、以下の基準を満たすものが接待行為に該当する。

・客が飲食以外のサービス(会話や疑似恋愛)を期待して来店すること

・特定の客やグループ客に対する会話やサービスが提供されること

・キャストが積極的に会話やサービスを提供すること

たとえば、客席に同席してお酌をする、カラオケでデュエットする、客に密着して過度な接触をするなどの行為をすると接待行為にあたり、無許可営業として摘発される可能性がある。

接待行為をしたいのであれば、深夜営業の届出ではなく、風俗営業の許可をとるべきだろう。

深夜0時以降は顧客に「遊興させる」行為が禁止されている。

遊興させるとは、営業者側の積極的な行為により、客に遊び興じさせることをいう。たとえば、以下のような行為がこれに該当する。

・不特定の客にショーやダンス、演芸などの興行を見せる

・不特定の客に歌手が歌う歌やバンドの生演奏を聴かせる

・客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出を行う

・のど自慢大会などの遊戯、ゲーム、競技に不特定の客を参加させる

深夜0時以降にこのような行為をさせる場合には、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になるため、深夜営業の届出だけでは無許可営業になってしまう。

風営法では、午後10時以降に18歳未満の者に接客させることを禁止している。

これは風俗営業だけではなく深夜酒類提供飲食店営業にも適用される規制であるため、深夜営業の飲食店では、従業員の年齢確認が重要である。

運転免許証などの公的資料に基づいて従業員の年齢確認をしていなければ、警察に摘発されたときに「知らなかった」では済まされない。

風営法では、午後10時以降に18歳未満の者を店に立ち入らせることを禁止している。

客が18歳未満の未成年者である場合には、身分証明書の提示を求めるなどして年齢確認を行うようにすべきである。

ただし、保護者同伴であれば18歳未満の者を立ち入らせることは可能である。

風営法では、20歳未満の者に酒類またはタバコの提供が禁止されている。

深夜営業にかかわらず当然の規制であるものの、年齢確認を怠っている店舗も少なくないため、風営法違反を避けるにはきちんと確認することが重要である。

風営法では、深夜営業の飲食店については深夜0時以降の客引き行為が禁止されている。

違法な客引きにあたるものとしては、以下のような行為が挙げられる。

・相手を特定してお店の客としてくるように勧誘する

・勧誘のために相手の進路に立ちふさがる

・勧誘のために相手につきまとう

ただし、適正な手続きをした上で行う、路上でのチラシやティッシュ配布などの行為は、違法な客引き行為にはあたらない。違法な客引きに該当するかどうかの判断に迷ったときは、専門家である弁護士に相談することをおすすめする。

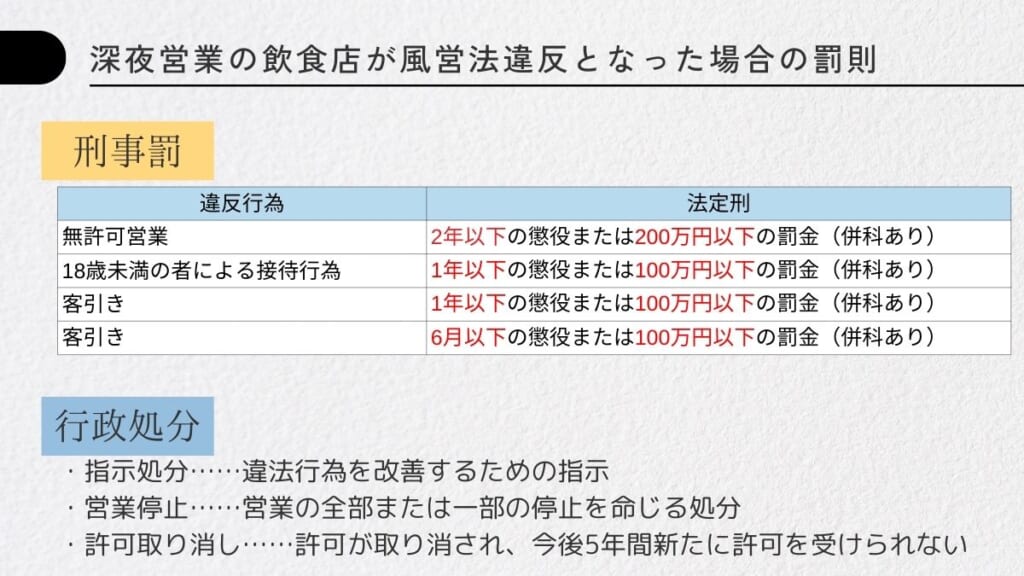

深夜営業の飲食店が風営法違反行為をした場合、刑事罰および行政処分の対象となる。以下では、具体的な罰則を説明する。

深夜営業の飲食店が風営法に違反すると、具体的な違反行為に応じて以下のような刑事罰が科される。

| 違反行為 | 法定刑 |

|---|---|

| 無許可営業 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり) |

| 18歳未満の者による接待行為 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |

| 20歳未満への酒・たばこの提供 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |

| 客引き | 6月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |

特に多いのが、深夜営業のガールズバーで接待行為をして無許可営業で摘発・検挙されるケースである。接待行為に該当するかどうかは非常に曖昧な基準であるため、不安があるときは一度弁護士に相談すべきである。

深夜営業の飲食店が風営法に違反した場合、行政処分を受ける可能性がある。

風営法違反の行政処分には、「指示処分」「営業停止」「許可取り消し」の3種類がある。

・指示処分……違法行為を改善するための指示

・営業停止……営業の全部または一部の停止を命じる処分

・許可取り消し……許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられない

風営法違反があったとしても、直ちに営業停止や許可の取り消し処分になるわけではなく、通常は指示処分から行われるケースが多い。指示処分に従って違法状態の改善をすれば、それ以上重い処分が下されることはないが、そのまま違法状態を放置していると営業停止や許可取り消しを受ける可能性がある。

深夜営業の飲食店やガールズバーを経営していると「これって風営法違反では?」という疑問に直面することが多い。風営法の規定自体が抽象的な内容であるため、判断に迷うのも仕方ないことである。

しかし、疑問を抱いたままお店の経営を続けるのは、風営法違反で検挙・摘発されるリスクがあるため避けるべきだろう。このようなリスクを回避するには、風営法に強い弁護士に相談するのがおすすめである。

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法に違反する行為であるかどうかの判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、継続的なサポートが可能である顧問契約を是非とも検討してもらいたい。

風営法では、深夜営業の飲食店やガールズバーに対し、「深夜酒類提供飲食店営業」としてさまざまな規制やルールを設けている。風営法が適用される深夜営業の店舗の経営者の方は、風営法違反にならないよう健全な経営を心掛けることが重要だ。

もっとも、風営法の解釈などで悩む場面も多いため、法的な確証を得ながら経営を行っていくためにも顧問弁護士の利用をおすすめする。風営法に強い弁護士をお探しの経営者の方は、グラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。