立退料の相場と増額のポイントとは!?

CATEGORY

立退料の相場と増額のポイントとは!?

● ある日突然貸主から立ち退きを求められた…

● 立ち退き料は本当にこの金額でいいんだろうか…

● 立ち退き料なんて一言も出ていないが、こちらから話を出していいんだろうか…

このような悩みをお持ちではないですか?

やっと見つけた賃貸物件、大きな不満もないから借り続けてきた、突然立ち退かなければならないなんて大きく困惑されている方も多いと思います。

しかし、立場の弱い借主が手慣れた貸主に言いくるめられ、よくわからないまま非常に低額な立ち退き料をもらって、新居や新店舗探しに苦しむ…なんてことも残念ながらよくある話です。しかも、立ち退き料が足りないと後から請求することはほぼ不可能です。

そのうえ、立ち退きを求められた際に、貸主から立ち退き料は基本提示されず、提示されたとしても非常に低額です。

立ち退きを通知された、立ち退き料を提示された今が、立ち退き料を高額化する最後のチャンスです。

このチャンスにきちんと対応すれば、貸主が一方的な立ち退きを要求してきても、十分な額の立ち退き料をもらうことができます。

そして、借地借家法を的確に理解している弁護士に相談するとしないとで大幅に立退料の金額等が変わる場面です。

借主が圧倒的に保護されている借地借家法を駆使し、有利な条件で交渉をまとめていきたいですね!

今回は、

〇立ち退き料の相場は、何の要素で決まるのか

などを記事で解説していきたいと思います。

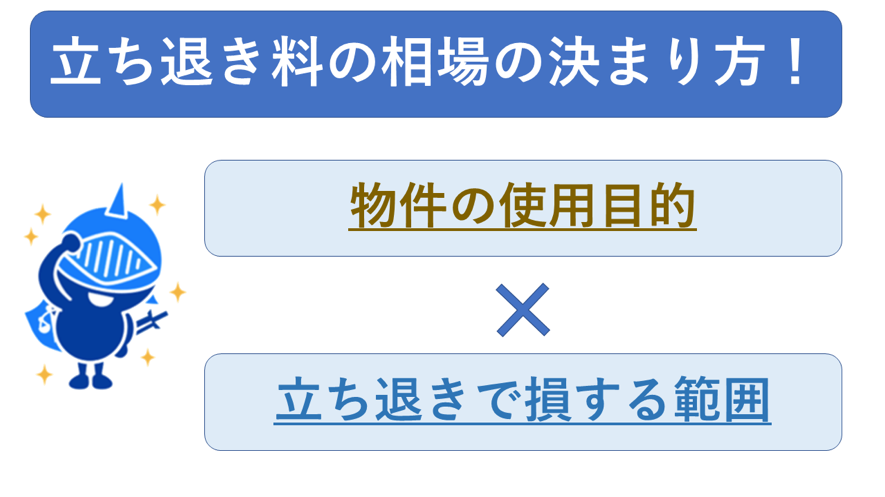

立ち退き料の相場は「使用目的」と「損する範囲」で決まる!

最終的にもらえる立ち退き料の相場は「使用目的」と「損する範囲」で決まります。

なぜなら、立ち退き料の本質は貸主都合の退去に伴い、借主の損害を補償するお金だからです。

どのような損害があるかが「使用目的」と「損する範囲」で決まる、と言い換えられます。

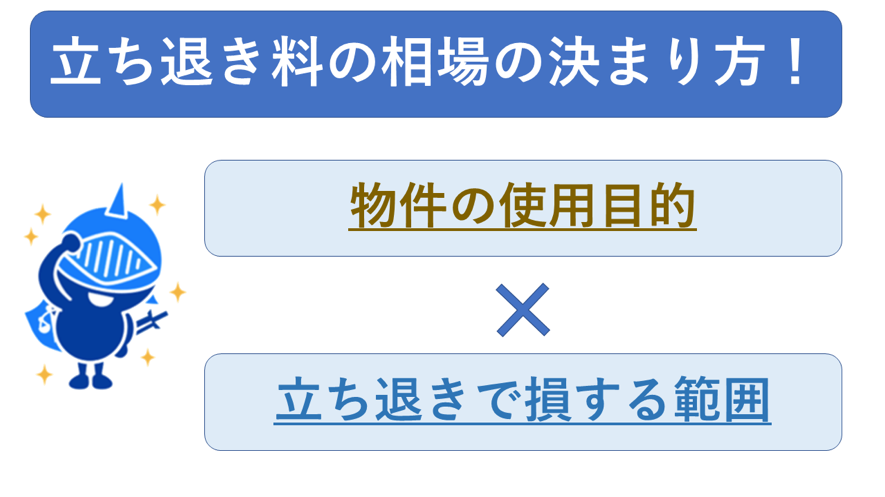

立ち退き料は、借主の不動産を「使用する目的」で決まる!

立ち退き料は、まず、借主の不動産を使用する目的が居住用か事業用かで大きく分かれます。

居住用か事業用かで、次に述べる、立ち退きで借主が「損する範囲」が大きく変わってきます。

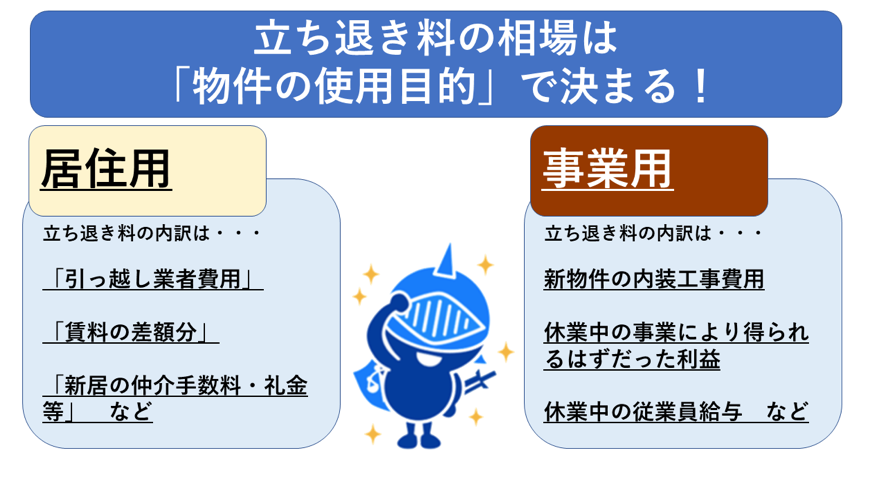

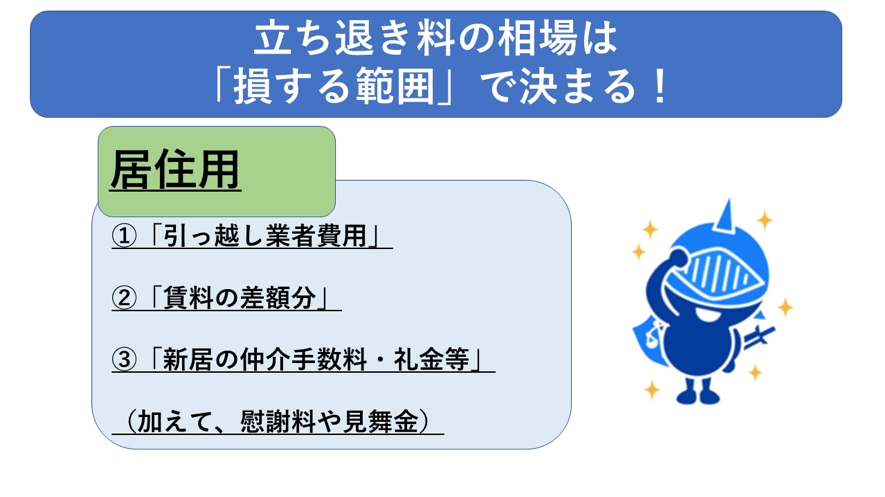

立ち退き料は、立ち退きで借主が「損する範囲」で決まる!

立ち退き料は、立ち退きで借主が「損する範囲」で決まります。

「損する範囲」とは、立ち退きによって発生する損害、つまり、引っ越し費用や賃料の差額分、事業用であれば新たな内装工事費用などです。

したがって、立ち退き料は、その借りている不動産の使用目的や具体的な賃料、転居先の状況などで全く変わってきます。

立退料とは

立ち退き料は、2つの側面を持ちます。

①借主が法的根拠に基づき原則もらえるお金

②貸主都合の退去に伴い、借主の損害を補償するお金

という2つの側面です。

以下、それぞれ解説します。

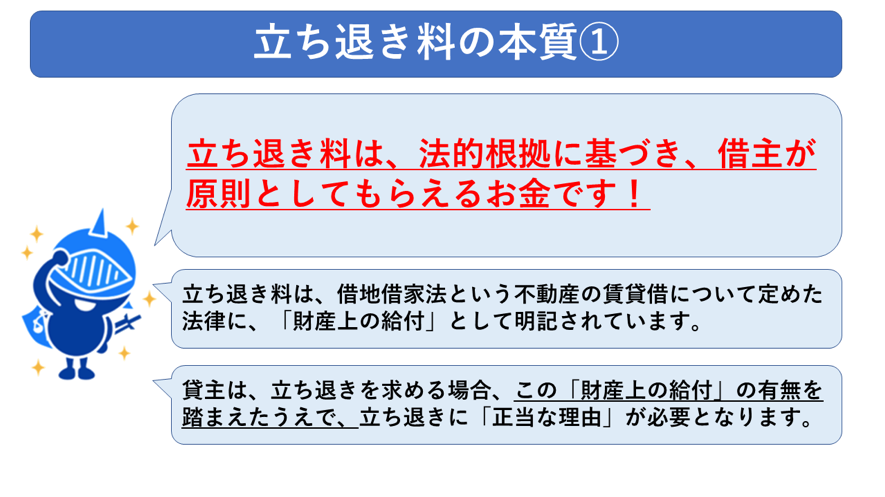

立退料の本質① 借主が法的根拠に基づき原則もらえるお金

立ち退き料は、法的根拠に基づき、借主が原則としてもらえるお金です。

これは、借地借家法という賃貸借について定めた法律の28条に明記されています。

第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090

この「財産上の給付」がいわゆる立ち退き料にあたります。

28条には、貸主から借主へ解約の申入れ等は、立ち退き料の支払いなど、解約をする正当な理由がなければできないと書かれています。

なぜこのようなことが法律で定められているか、簡単に言えば、弱い立場にある借主を保護するためです。

賃貸する不動産は、住居や仕事場であり、借主にとっては生命線ともいえる重大なものです。これを容易に取り上げられてしまうと借主に路頭に迷いかねません。

そもそも貸主は、立ち退き交渉においてかなり優位な立場にいるのです。ですから、借主に不当な不利益が生まれないように、民法だけでなく借地借家法という別の法律で、借主に特別な保護を与えているのです。

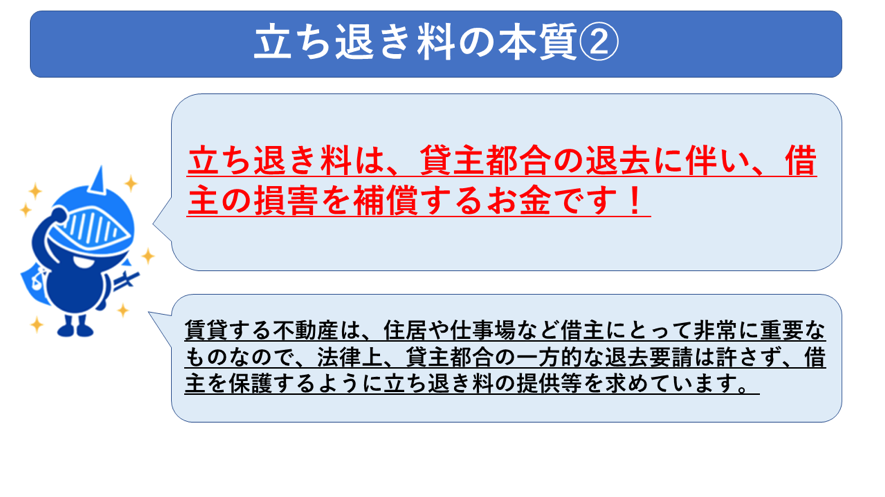

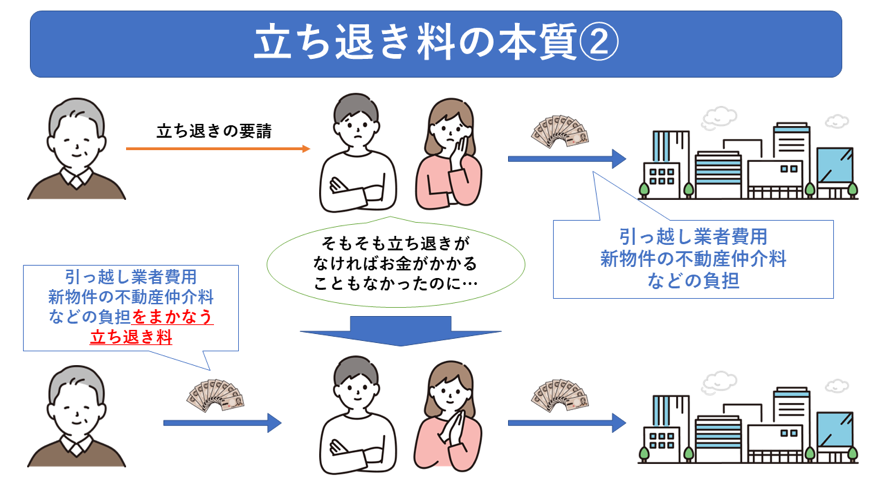

立退料の本質② 貸主都合の退去に伴い、借主の損害を補償するお金

立ち退き料は、貸主都合の退去に伴い、借主の損害を補償するお金です。

立ち退き料は、住居や仕事場所を移転せざるを得ない借主を、その立ち退きの不利益から保護する役割を持ちます。

そこで、立ち退き料の金額は、今後も賃貸借が継続すれば払う必要のなかったお金や得られたはずのお金を補填する金額となるのです。

借地借家法上にならって説明すれば、貸主の立ち退き要請には正当事由が必要ですが、この正当事由を補完する事情として立ち退き料がある、ということになります。

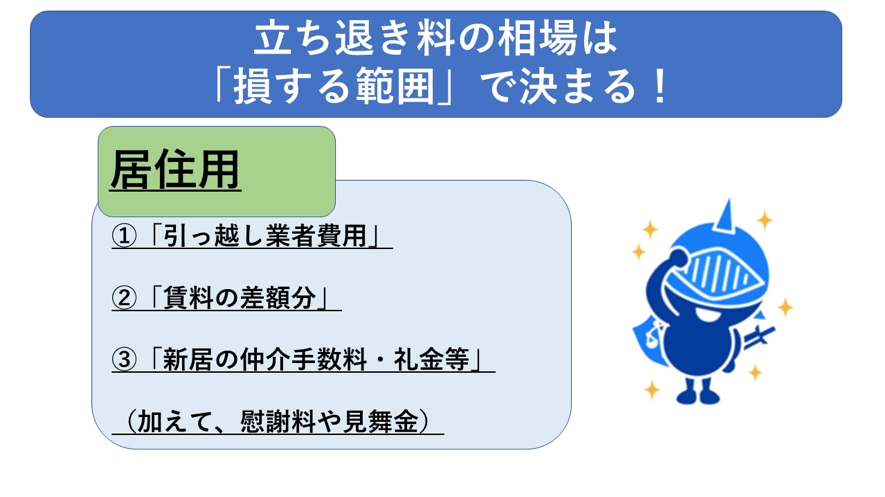

居住用物件の立退料の相場・決まり方

居住用物件における立ち退き料の中身となる損害は、以下の3つです。

- 「引っ越し業者費用」

- 「賃料の差額分」

- 「新居の仲介手数料・礼金等」

順を追って説明します。

引っ越し業者費用

居住用物件から別の物件に引っ越す際には、当然ながら引っ越し業者にお金を払わなくてはならないですよね。

こちらの引っ越し費用が損害となります。

賃料の差額分

2つ目に、賃料の差額分です。

例えば、もともと10万円で済んでいた賃料が、立ち退き後に似たような物件の条件で12万円であった場合です

この場合、差額の2万円は、立ち退きさせられていなければ支払う必要のなかった損害となります。

賃貸借契約は通常2年契約ですので、2年分の賃料の差額が損害として捉えられることが多いです。

新居の仲介手数料・礼金等

新居の仲介手数料や礼金など、新居契約時に仲介会社や新貸主に支払うお金も立ち退き料に含まれる損害とされます。

引っ越すにあたって、仲介会社を挟む方がほとんどです。

この仲介手数料も、立ち退きがなければ支払う必要のなかったお金ですから、損害として立ち退き料の中に含まれます。

同様に、新居契約時の礼金も、立ち退きがなければ支払う必要のなかったお金として、立ち退き料に含まれます。

一方で、新居契約時の敷金は立ち退き料に含まれません。敷金は、新居退去時に返還されるのが原則であるため、立ち退きによって借主に生じる損害にはならないからです。

【慰謝料や見舞金が上乗せされる場合も!?】

これらの立ち退きによって発生する損害に加えて、慰謝料や見舞金が立ち退き料の中身として上乗せされることがあります。しかし、これらは立ち退き料をキリの良い金額に調整するために計上されている金額である場合がほとんどで、特に算定根拠はありません。

例えば、立ち退きによって発生する損害が、「98万4324円」だった場合です。

貸主としては立ち退きによりスムーズに応じてもらうため、また計算の簡易化のために、立ち退き料を100万円とし、98万4324円との差額を「慰謝料」や「見舞金」として計上することがあります。

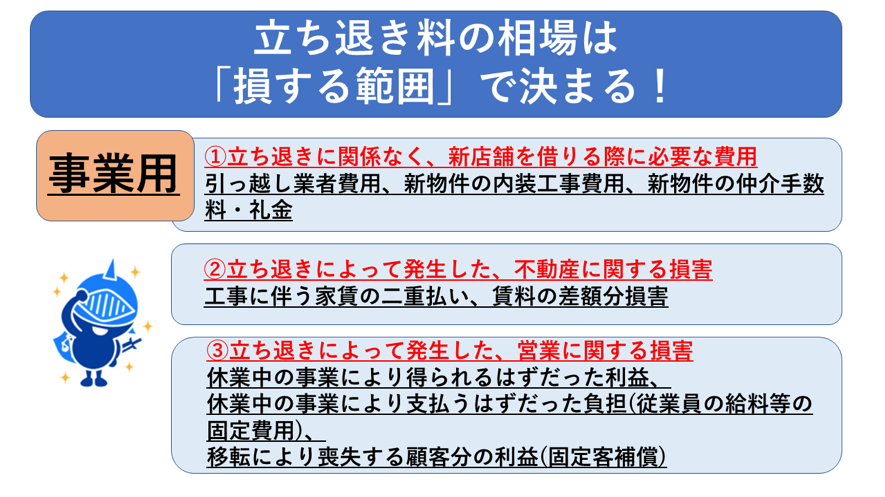

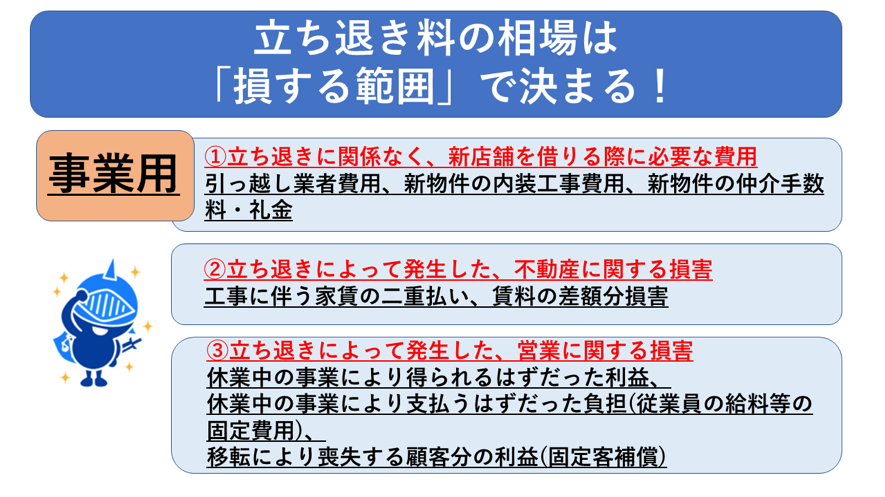

事業用物件の立退料の相場・決まり方

事業用物件において、立退料算定の際に考慮される立ち退きによって発生する損害は、主に8つです。

事業用物件における立ち退き料の中身となる損害は、主に8つです。

項目が多いので、大きく3種類に分けて説明します。

⑴ 立ち退きに関係なく、新店舗を借りる際に必要な費用

①引っ越し業者費用、②新物件の内装工事費用、③新物件の仲介手数料・礼金、

⑵ 立ち退きによって発生した、不動産に関する損害

④工事に伴う家賃の二重払い、⑤賃料の差額分損害

⑶ 立ち退きによって発生した、営業に関する損害

⑥休業中の事業により得られるはずだった利益、

⑦休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)、

⑧移転により喪失する顧客分の利益(固定客補償)

一つ一つ説明していきます。

引っ越し業者費用

居住用物件と同様、引っ越し業者に払う費用がかかります。

立ち退きがなければ支払う必要が無かった損害であるため、立ち退き料に含まれます。

新物件の内装工事費用

新物件において内装工事が必要な場合、こちらの費用も立ち退き料に含まれる損害となります。

飲食店などの店舗の場合には、こちらの金額が高額になることが多いです。

なお、チェアやテーブルなど運搬可能なものについては運搬費用として計算されます。

新物件の仲介手数料・礼金

新物件の仲介手数料や礼金など、新物件契約時に仲介会社や新貸主に支払うお金も立ち退き料に含まれる損害とされます。

一方で、新物件契約時の敷金・保証金は立ち退き料に含まれる損害とはされません。新居を退去時に返還されることになっているため、立ち退きによって借主に生じる損害にはならないからです。

工事に伴う家賃の二重払い

事業者の場合、新物件に工事が必要な一方で立ち退き予定の物件でも営業を続けなければならないケースがあります。

この場合、新物件と立ち退き予定の物件の両物件で家賃を支払わなくてはなりません。

この二重払いについても、立ち退きがなければ発生しなかった損害となりますので、立ち退き料に含まれます。

もっとも、貸主によっては、この移転期間中の立ち退き予定物件の賃料を0円とする場合もあります。この場合には二重払いとはならないので、立ち退き料に含まれる損害とはなりません。

賃料の差額分

同条件の新物件と立ち退き予定の物件で賃料に差がある場合、この賃料の差額分も立ち退き料に含まれる損害となります。

賃貸借契約は通常2年契約ですので、賃料の差額分×2年分が損害として捉えられることが多いです。

休業中の事業により得られるはずだった利益

休業中の事業により得られるはずだった利益も、立ち退きによって発生した損害として、立ち退き料に含まれます。

休業期間は、事業物件を立ち退いてから、新物件で営業開始するまでの期間ですが、具体的な長さはケースによってまちまちです。

移転先が近隣だった場合や内装工事に時間がかからない場合には、休業期間は短くて済みます。その反対の場合には、当然ですが時間がかかり、休業損失も高額化します。

休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)

休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)も、立ち退きによって発生した損害として、立ち退き料に含まれます。

こちらの費用も、休業中の事業により得られるはずだった利益と同様、ケースによってまちまちです。固定費用が休業期間の長さ次第であり、休業期間は工事期間などの移転先の条件によって大幅に変わるためです。

移転により喪失する顧客分の利益

移転により喪失する顧客分の利益も、立ち退きによって発生した損害として、立ち退き料に含まれます。

特に、飲食店では近隣の住民や労働者が主な顧客になるため、店舗移転によりこれらの常連客を失います。こうした常連客による従来の売上額に戻るまでの損害が、立ち退き料の対象となります。

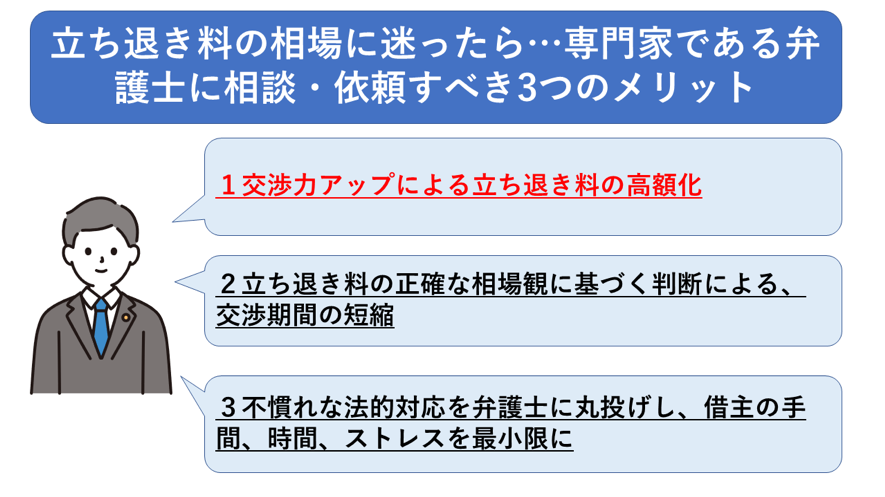

立退料の相場に迷ったら…弁護士に相談・依頼すべき!

立ち退き料の相場に迷った場合に、弁護士に相談・依頼すべきメリットが3つあります。

交渉力アップによる立ち退き料の高額化

1つ目は、今後の貸主との交渉力が段違いにアップし、立ち退き料を高額化しやすくできる点です。

貸主と借主では、立ち退き料交渉は貸主が圧倒的に上手です。借主と違い、貸主側は立ち退きの経験が豊富なことが多く、また住居または仕事先という借主の生命線を握っており、一般的に優位な立場にいるからです。

しかし、弁護士は過去の経験・事例の情報や借主を強力に保護する借地借家法という武器をもっています。弁護士に相談すれば、これらを駆使することで、貸主と対等かそれ以上の立場で交渉を進めることができるようになります。

弁護士に依頼する前は家賃半年分など不明瞭な基準で20万円だった立ち退き料が、弁護士に依頼し、適格な算定根拠のもと交渉をした結果、200万円を超える立ち退き料の支払いを得たケースがありました。

立ち退き料の正確な相場観に基づく判断による、交渉期間の短縮

2つ目は、立ち退き料の正確な相場観に基づく判断による、交渉期間の短縮が可能となることです。

弁護士は自身の経験や判例分析を通じて、借主が提示されている立ち退き料が不当に安いものなのか、より高額かつ正当な金額をもらえるかどうかを判断できます。

そもそも、貸主側も借主の具体的な損害について適切に把握できていない場合も多いです。こうした知見のもと、立ち退き料について今後さらなる交渉を進めるべきかを客観的に判断できます。

この判断を的確に行うことにより、交渉の不要な長期化を避け無駄な時間を減らし、借主の残された貴重な時間を立ち退き後の未来のために最大限活用できます。

不慣れな法的対応を弁護士に丸投げし、借主の手間、時間、ストレスを最小限に

3つ目は、依頼した場合のメリットですが、不慣れな法的対応を弁護士に全て任せ、借主の手間、時間、ストレスを最小限にすることができます。

立ち退き交渉の場面では、いかにご自身が立ち退きたくなくても、現実的には移転先を探し、具体的にどう移転するか、事業であれば従業員をどうするか…など考えなければならないことが山積みです。その上、法的な対応を負担するのは想像以上に大変な状況です。

非常に重要な立ち退きの具体的な作業に集中するためにも、立ち退き料交渉は弁護士への依頼をおすすめします。

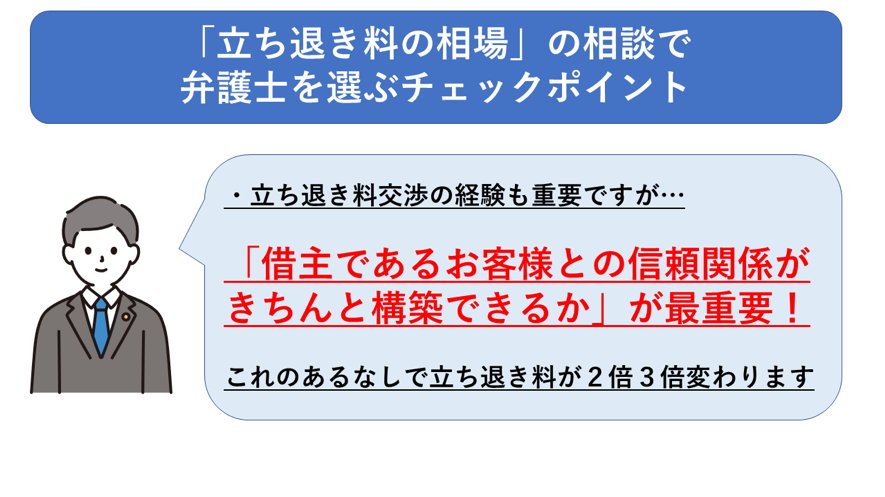

「立退料の相場」の相談で弁護士を選ぶチェックポイント

「立ち退き料の相場」の相談で弁護士を選ぶべきチェックポイントは、ずばり弁護士とお客様の信頼関係が築けるかどうか、です。

たしかに、立ち退き料交渉の経験も重要です。しかし、再三説明しているとおり、立ち退き料の相場の金額は、現在の不動産の状況や移転先の新物件によって変わり、1つとして同じケースはありません。

つまり、立ち退き料の相場の把握や今後の交渉において弁護士がベストな対応を取るには、お客様の状況をどれだけ緻密にくみ取り、これを交渉に反映させられるかにかかっています。

これには、弁護士とお客様の信頼関係が必須です。お客様の視点からすれば、弁護士に状況の全てを話したいと思えるか、そして、弁護士がお客様の状況を同じ目線できちんと聞き取ってくれるか、こうした視点から信頼できると感じた弁護士を選ぶべきです。

まとめ

今回は、立ち退き料の相場について、

〇立ち退き料の相場は、何の要素で決まるのか

を中心に解説しました。

「立ち退き料の相場は、何の要素で決まるのか」については、従来の物件の「使用目的」と「損する範囲」で決まります。

居住目的では、

・引っ越し業者費用

・賃料の差額分

・新居の仲介手数料・礼金等

の3項目があります。

事業目的では、

・引っ越し業者費用

・新物件の内装工事費用

・新物件の仲介手数料・礼金

・工事に伴う家賃の二重払い

・賃料の差額分

・休業中の事業により得られるはずだった利益

・休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)

・移転により喪失する顧客分の利益

の8項目があることを説明しました。

この記事により、立ち退き料の相場を知りたい借主の皆様が、立ち退き料の交渉にあたって十分な情報を得られ、満足のいく立ち退き交渉をできたのであれば幸いです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。