コラム

COLUMN

2023.6.25

立ち退きの正当事由とは?判例に照らして弁護士が分かりやすく解説!

土地や建物の貸主・オーナーから急に立ち退けと言われてしまった。

賃貸借契約の期間が満了したら、立ち退かなければいけないのだろうか?

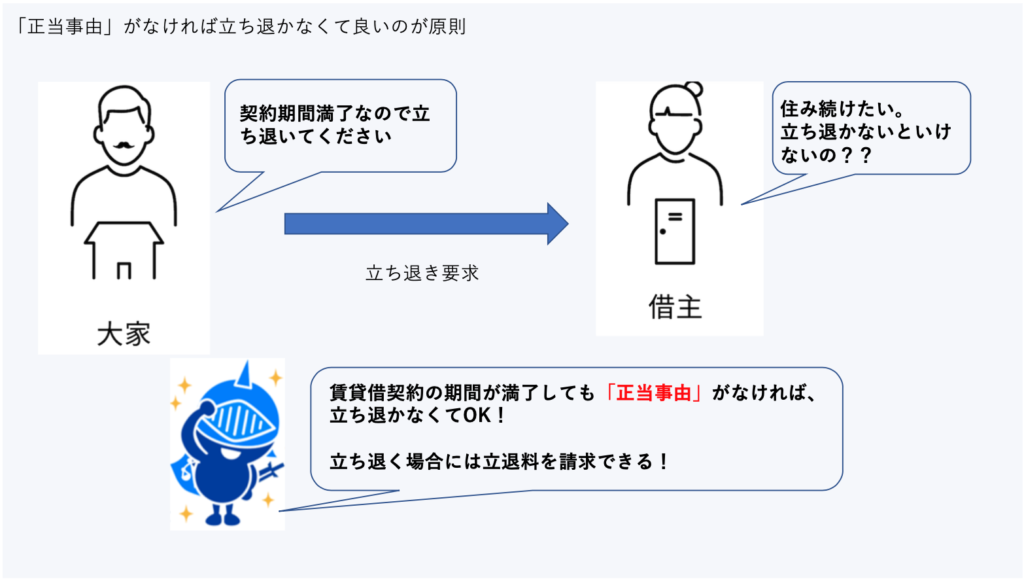

土地や建物の貸主・オーナーからの立ち退き要求は、賃貸借契約の期間が満了したとしても、「正当事由」がなければ認められないのが原則です。

貸主側が契約を更新したくないと言っても、「正当事由」がなければ、借主は、その物件を借りて使い続けることができます。

弁護士として、住居や店舗の貸主から立ち退きを要求された方々からたくさんのご相談を受けてきましたが、実は、十分な立退料の提供なく立ち退きの「正当事由」が認められるケースは非常に少ないのです。

また、全く「正当事由」が無いにもかかわらず、立ち退きを請求してくる賃貸人・不動産オーナーもいます。

賃貸借契約の期間が経過したら、出ていかなければいけないと思ってしまっている借主の方もいます。

しかし、冒頭で説明したように、「正当事由」がなければ、原則立ち退きを拒否できますし、立ち退くにしても十分な立退料を要求する権利があります。

では、「正当事由」とは何でしょうか?

- 自己使用

- 売却やオーナーチェンジ

- 老朽化・耐震性

- 再開発

- 迷惑行為

これらは、「正当事由」になるのでしょうか?

どうやって判断するのでしょうか?

実際の判例を踏まえて、弁護士が分かりやすく、解説をしていきます。

図など駆使して、できる限り分かりやすくお伝えはいたしますが、「正当事由」を正確に判断するには、個別具体的な事情に応じて、専門的な知識や判例の考え方を知っておく必要があります。

また、貸主側や不動産業者は立ち退き交渉に慣れていることが多く、交渉力が強いです。

そのため、立ち退きを要求された場合には、拒否する場合でも、立退料を請求する場合でも、専門家である弁護士に相談・依頼をするのが良いでしょう。

グラディアトル法律事務所では、弁護士による無料相談をおこなっていますので、現に立ち退きを要求されている方は、まずは、お気軽にお問い合わせください。

期間満了後も「正当事由」がなければ立ち退かなくてよいのが原則

土地や建物などの不動産の賃貸借契約では、契約が定める期間が経過したとしても、立ち退かなければならない正当事由がなければ、立ち退かなくても良いのが原則です。

これは、借地借家法という法律により、借主が保護されているからです。

不動産の賃貸借契約の借主は借地借家法で保護されている

- 借りた土地の上に家を建てて生活をしている

- 部屋を借りて住居として使用している

- 建物を借りて店舗として営業をしている

このように、土地や建物を借りて、住居や店舗として使用をする場合、借主は、その不動産を生活や仕事の拠点として使用します。

生活や仕事の拠点が安易に害されてしまっては、大変です。

そのため、借地借家法という法律では、借主の生活基盤を守るため、不動産の借主が害されないようさまざまな規定をおいて、借主を保護しています。

期間満了後も「正当事由」がなければ立ち退かなくて良いのが原則

立ち退きの場面でも、借地借家法は、借主を保護しています。

更新が予定されている賃貸借契約において、借主は更新できると思っていたのに、貸主から立ち退いてくださいと言われたら必ず立ち退かなければいけないとなると、その生活基盤は不安定なものになってしまいます。

そのため、貸主からの立ち退き要求が認められる場合を限定し、「正当事由」がある場合に限り、立ち退きを認めることにしたのです。

逆に言えば、賃貸借契約書で、2年間の契約期間が定められていたとしても、貸主は、正当事由がなければ、2年間という期間が経過したとしても借主を立ち退かせることができないのです。

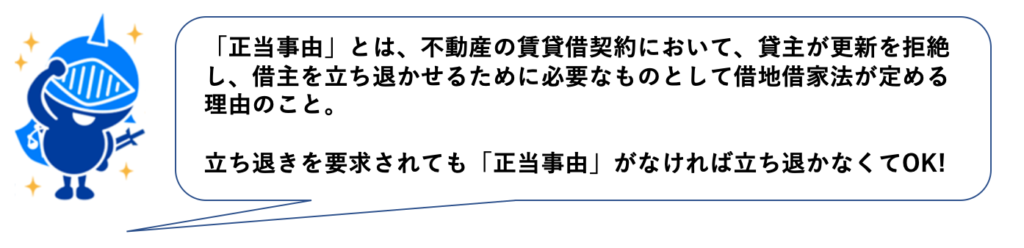

賃貸の立ち退きにおける「正当事由」とは

「正当事由」とは、不動産の賃貸借契約において、貸主が更新を拒絶し、借主を立ち退かせるために必要なものとして借地借家法が定める理由のことをいいます。

不動産の賃貸借契約では、借地借家法上、借主は理由なく解約をすることができるが、貸主は正当事由がなければ更新拒絶をし、解約をして借主を立ち退かせることができません。

これは、借主の生活や仕事上の基盤を不安定にさせないための規定です。

(借地契約の更新拒絶の要件)

第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

「借地借家法」e-gov参照

第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

※ 判例は、「正当事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し社会通念に照し妥当と認とむべき理由であると定義しています(最判昭和29年1月22日)。

※ 借地については借地借家法6条、借家については借地借家法28条に規定されています。

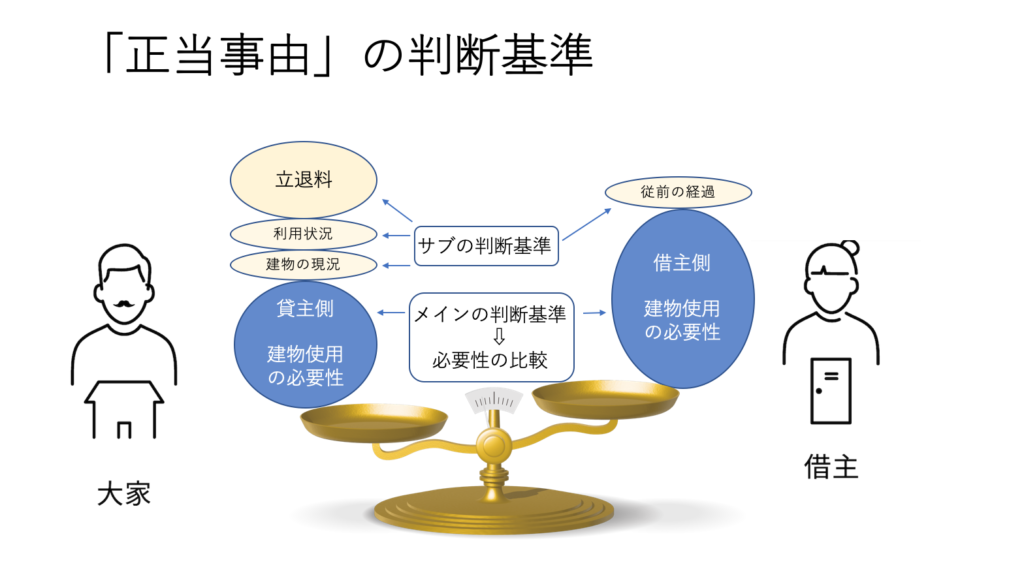

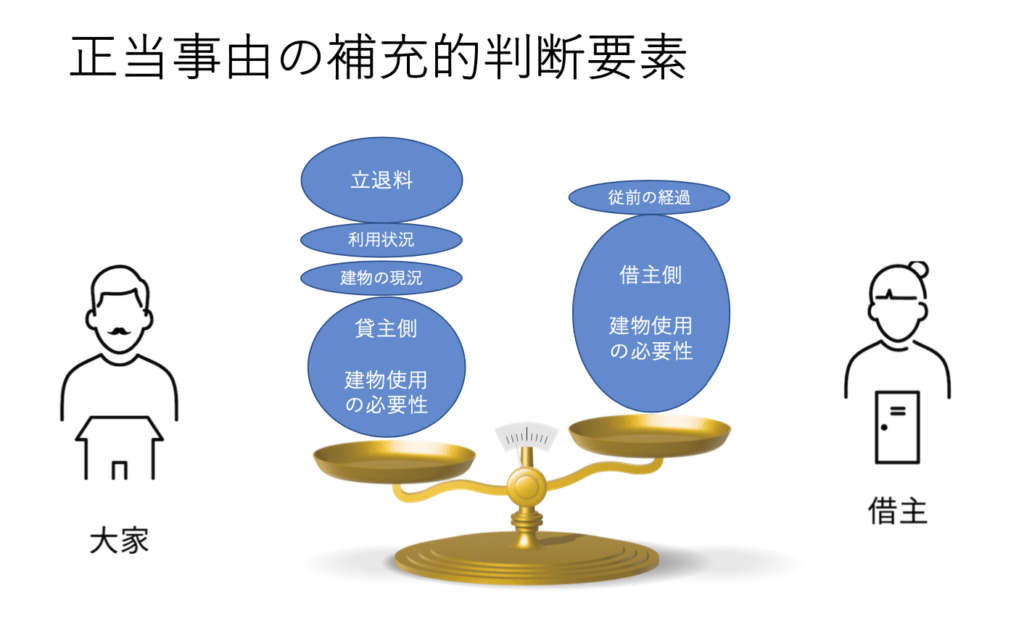

正当事由の判断基準

不動産賃貸の立ち退きにおける「正当事由」は、以下の要素で判断します。

- 建物使用の必要性

- 建物の賃貸借に関する従前の経過

- 建物の利用状況

- 建物の現況

- 財産上の給付(立退料)

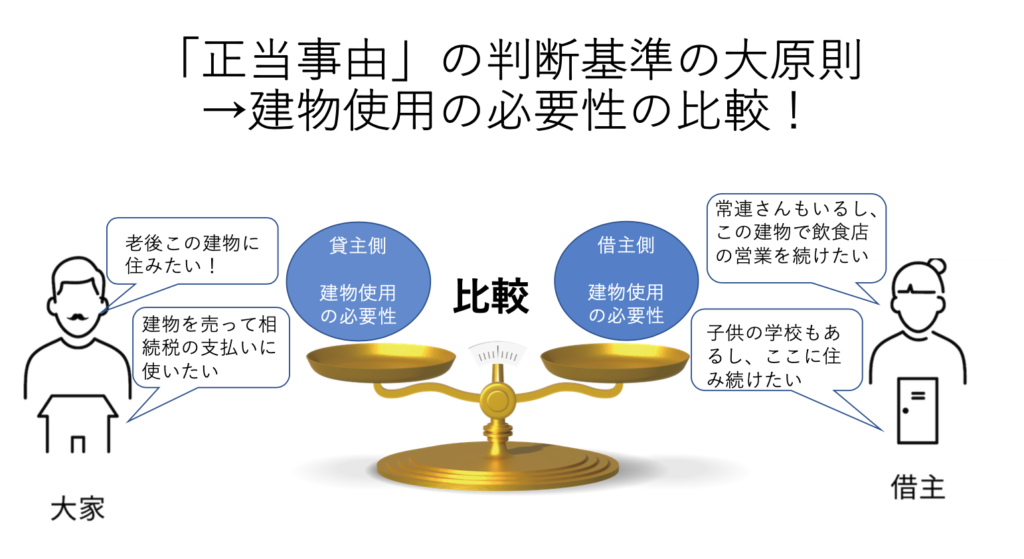

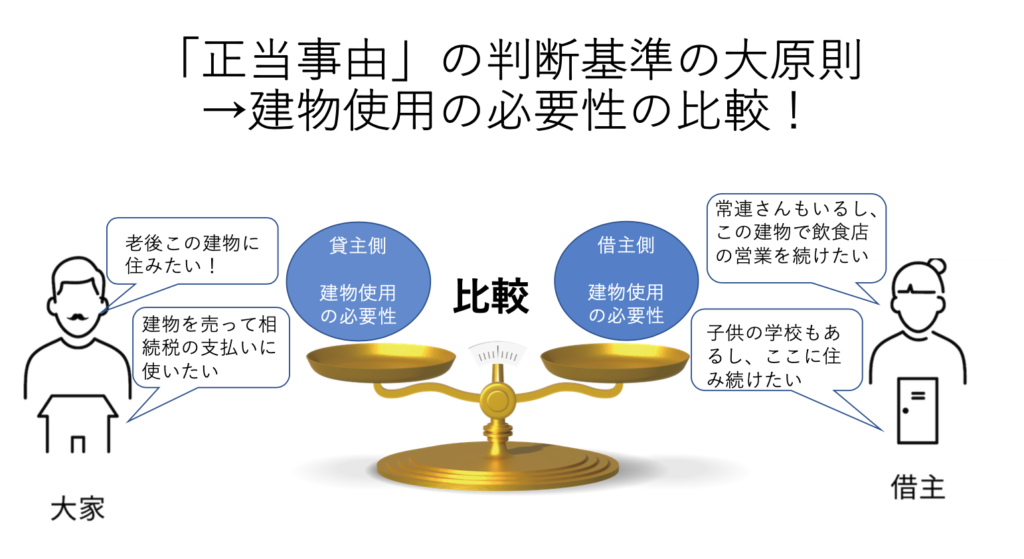

貸主が建物を使用する必要性と借主が建物を使用する必要性を比べて、どちらの方がその建物を必要としているかという点が、主たる判断要素になります。

建物使用の必要性をメインの判断要素として、その他の要素は補助的なサブの判断要素として考えます。

なお、ここでは、分かりやすくするため、建物(借家)の正当事由の判断要素を示しています。土地(借地)の場合も基本的には建物の場合と同じように判断をすることになります。

建物使用の必要性

建物使用の必要性は、「正当事由」の判断要素の中で最も重要かつ主たる判断要素です。

具体的な事情の下で、貸主が建物を使用する必要性と借主が建物を使用する必要性を比べて、どちらの方がその建物を必要としているかという点を判断していきます。

貸主側の建物使用の必要性

貸主側の建物使用の必要性については、例えば、以下のものがあります。

- 自己使用(貸主が自分でその建物に住みたいという事情)

- 売却(貸主が建物を売ってお金にしたいという事情)

- 再開発(建物を取り壊し再開発をしたいという事情)

貸主側が自ら使用する必要性が基本ですが、それと同視し得る経済的な必要性も考慮されます。

貸主側が不動産を多数所有しており、当該建物を使用する必要性が低い場合などは、正当事由は否定されやすいでしょう。

借主側の建物使用の必要性

借主側の建物使用の必要性については、例えば、以下のものがあります。

- 居住(借主が自分でその建物に住み続けたいという事情)

- 営業(借主がその建物で店舗等の営業を続けたいという事情)

これらの事情について、具体的に、どのような理由で建物が必要なのか、どの程度必要なのか、近くの違う建物ではその必要性は満たされないのか、ということを検討していくことになります。

借主側が当該建物をあまり使用していない場合や、借主が他店舗展開をしており、別の店舗でも営業ができる場合など、必要性が低い場合などは、正当事由が認められやすいでしょう。

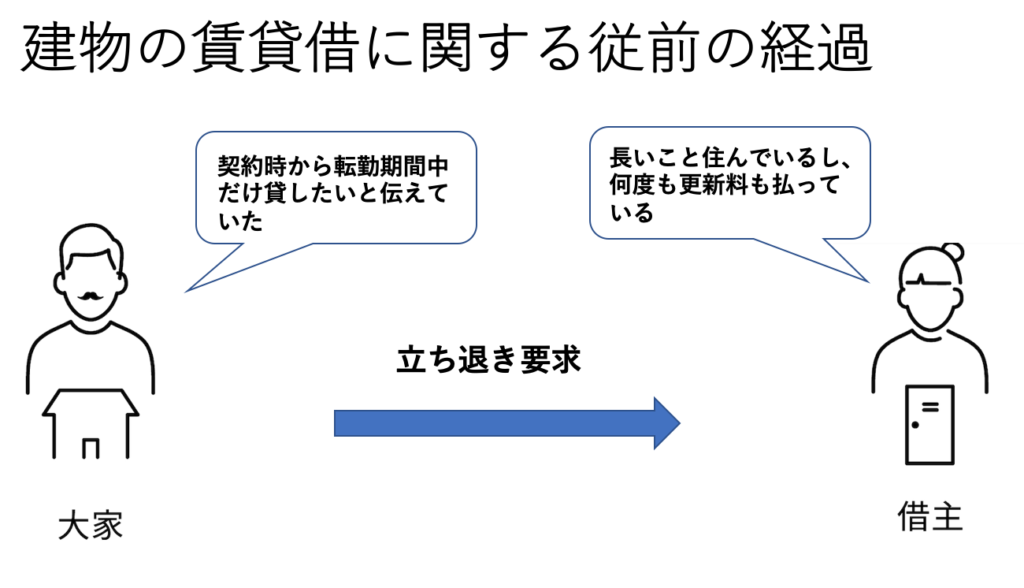

建物の賃貸借に関する従前の経過

建物の賃貸借に関する従前の経過とは、賃貸借契約をする際の話し合いの内容や契約内容、賃貸借契約時の家賃や更新料の支払状況など、賃貸借契約をしてから立ち退きが要求されるまでの事情のことです。

従前の経過は、「正当事由」を判断する際、建物使用の必要性という主たる判断要素を補助的に判断する要素となります。

建物の賃貸借に関する従前の経過については、以下のような事情が考慮されます。

- 賃貸借契約締結に至った経緯

- 賃貸借契約の内容・契約締結時の約束

- 賃貸借契約期間中の事情変更の有無・内容

- 賃貸借契約の期間(期間が長い方が「正当事由」は認められづらい)

- 賃貸借契約の更新回数(更新回数が多いと「正当事由」は認められづらい)

- 更新料の支払いの有無(更新料を払っていると「正当事由」は認められづらい)

- 賃料の支払状況(賃料を払っていないと「正当事由」が認められやすい)

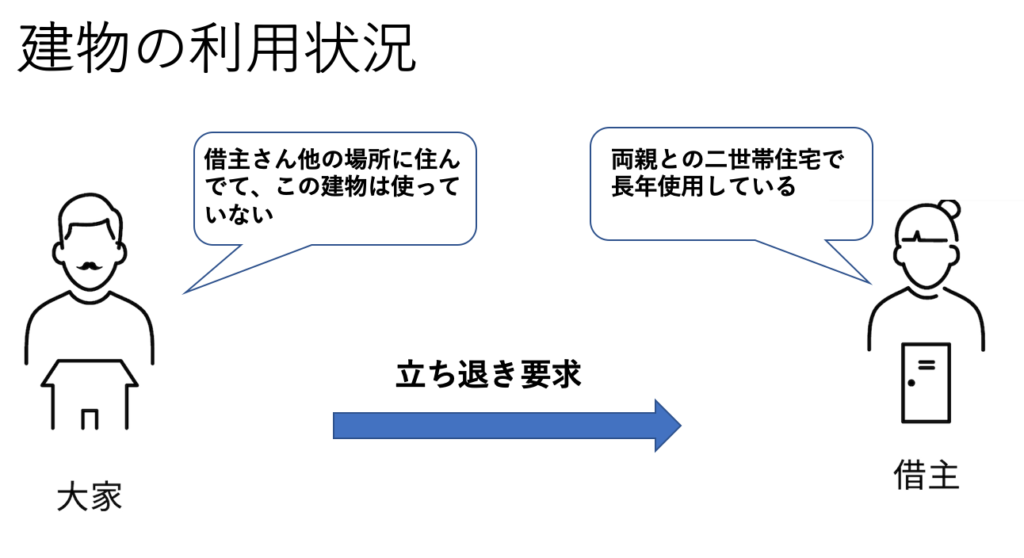

建物の利用状況

建物の利用状況も、「正当事由」を判断する際、建物使用の必要性という主たる判断要素を補助的に判断する要素となります。

建物の利用状況については、以下のような事情が考慮されます。

- 借主が建物を利用する目的・状況(居住・店舗・事務所など)

- 借主が建物を利用する頻度

建物の具体的な利用状況に照らして、他の物件では利用目的が達成できないような場合には「正当事由」が否定される要素になります。

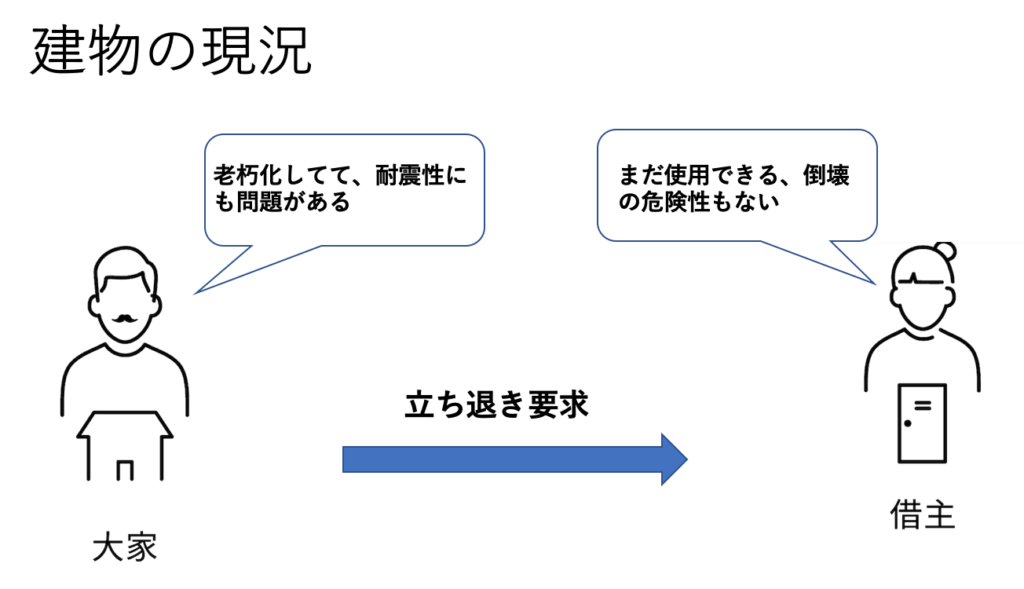

建物の現況

建物の現況も、「正当事由」を判断する際、建物使用の必要性という主たる判断要素を補助的に判断する要素となります。

建物の現況については、以下のような事情が考慮されます。

- 建物の老朽化(経過年数、残存耐用年数)

- 建物の耐震性(現在の基準に照らして耐震性が十分か)

- 建物修繕の必要性と修繕費用

建物の老朽化や耐震性は、立ち退きの「正当事由」としてよく主張されます。

裁判の中では、その老朽化の程度や耐震性について、本当に安全性に問題があるのか、建替えが必要なのか、具体的に検討をして、正当事由を判断していくことになります。

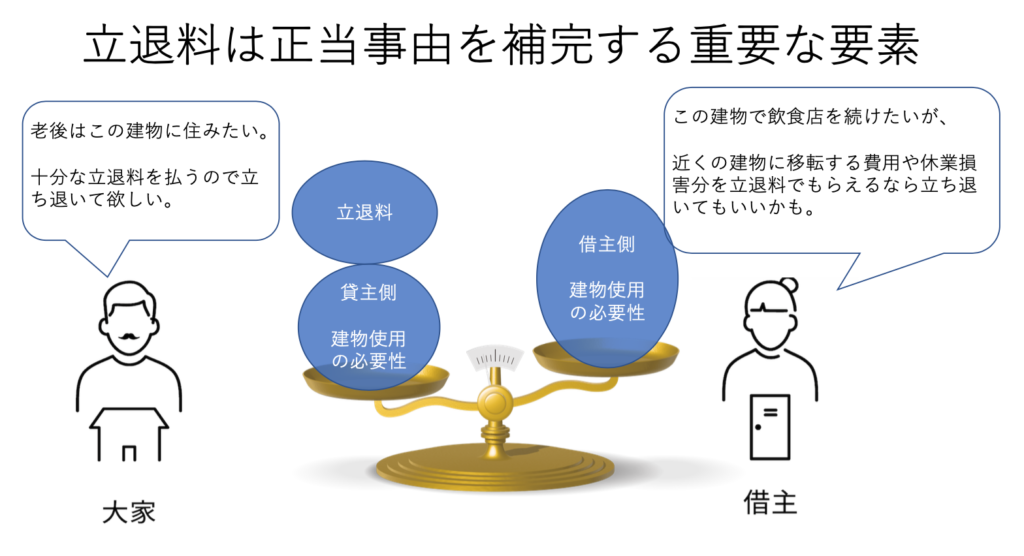

財産上の給付(立退料)

財産上の給付も、「正当事由」を判断する際、建物使用の必要性という主たる判断要素を補助的に判断する要素となります。

財産上の給付は、立ち退きを申し入れる際に貸主から借主に立退料の提供があったかどうか、当該建物の代わりに使用できる代替物件の提供があったかどうかということです。

財産上の給付、特に、立退料については「正当事由」の考慮要素としては、補助的なものであるとはいえ、重要なので、次章でもう少し詳しく説明します。

「正当事由」の判断では立退料も重要視される!

「正当事由」は、貸主側と借主側の建物使用の必要性を比較することが主たる判断基準であり、立退料はあくまで補助的な判断基準ではあります。

しかし、判例上、実際には立退料も重要です。

居住用の物件にしろ、営業用の物件にしろ、賃貸借契約の対象建物の近くの物件でも目的を達成できるのであれば、近くの物件に移転するのに十分な金銭的な保証として立退料を支払えば正当事由が認められるケースも多いからです。

立退料は、貸主都合の退去に伴い、借主の損害を補償するお金です。

立退料は、住居や仕事場所を移転せざるを得ない借主を、その立ち退きの不利益から保護する役割を持ちます。

そこで、立ち退き料の金額は、今後も賃貸借が継続すれば払う必要のなかったお金や得られたはずのお金を補填する金額となるのです。

居住用物件では、以下の費用を考慮して立退料が決められます。

- 「引っ越し業者費用」

- 「賃料の差額分」

- 「新居の仲介手数料・礼金等」

営業用・事業用物件では、以下の費用を考慮して立退料が決められます。

- 引っ越し業者費用

- 新物件の内装工事費用

- 新物件の仲介手数料・礼金

- 工事に伴う家賃の二重払い

- 賃料の差額分損害

- 休業中の事業により得られるはずだった利益

- 休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)

- 移転により喪失する顧客分の利益(固定客補償)

立退料の相場や決まり方についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

判例に学ぶ!立ち退きの正当事由が問題となる5つの典型事由

ここまで、賃貸の立ち退きにおける「正当事由」の定義、判断基準について説明してきました。

実際の具体例を見るとより分かりやすく、イメージがしやすいと思います。

そこで、ここでは「正当事由」が問題になる典型的な5つの事由について、判例の事例を見ていきましょう。

- 自己使用

- 売却やオーナーチェンジ

- 老朽化・耐震性

- 再開発

- 迷惑行為

自己使用は立ち退きの正当事由にあたるか

賃貸物件の自己使用は、物件使用の必要性という「正当事由を判断する」主たる要素に関わる重要な部分です。

自己使用については、以下の2つのパターンが考えられます。

- 居住の必要性

- 営業の必要性

居住の必要性については、賃貸人が自分で建物に居住したいというものです。

賃貸人が高齢で他に建物を所有していないような状況で、当該建物に居住しないと生活の基盤が整えられないような事情であれば、自己使用としての建物使用の必要性が高いと言えるでしょう。

営業の必要性については、賃貸人が賃貸借の対象となる土地や建物を店舗などの営業に使用したいと言うものです。

賃貸人側の営業の必要性については、当該物件をしようしなければならないような事情がある場合は少なく、必要性、正当事由が認められるためには、賃借人側の事情や相当な立退料が別途必要となるでしょう。

自己使用で立ち退きの正当事由が認められた判例【東京地判平成25年10月10日】

◆賃貸人の建物自己使用の必要性

本件では二世帯住宅の建物の立ち退きが問題になっており、賃貸人側は健康状態に不安があり、息子夫婦との同居の必要性があると主張しました。

- 立ち退きの対象となっている建物は二世帯住宅

- 賃貸人夫婦は健康状態に不安があり、息子夫婦と同居の必要性がある

- 建物にも損傷があり補修の必要性がある

◆賃借人側の建物使用の必要性

居住を続けており、一定の必要性がある。

◆判決

上記必要性に加え、交渉過程において、賃貸人側が既払分の更新料を返還したこと、立退料の申し出を行なっていることも考慮し、102万円の立退料の支払いと引き換えに「正当事由」を認め、立ち退きを認めました。

自己使用で立ち退きの正当事由が否定された判例【東京地判平成24年1月20日】

◆賃貸人の建物自己使用の必要性

建物の賃貸人である原告が自社の本社として建物の空室部分を使用したいという自己使用の必要性を主張して、建物についての立ち退きを請求した事例です。

賃貸人である原告としては、別で借りている物件を本社として使用していました。立ち退き請求の対象となった原告所有の建物は、原告代表者の居住地からも近く、そこの空室部分を本社として自己使用したいと主張しました。

◆賃借人の建物使用の必要性

他方で、被告である賃借人は、不動産のサブリース業者であって、本件建物を賃貸人である原告から借りて、第三者に転貸をして転貸料による収益を得ていました。

◆判決

裁判所は、建物使用の必要性について、原則として、転貸をして転借人が使用する必要性があることも考慮に含めてよいと判断しました。

その上で、賃貸人側の建物の自己使用の必要性は、以下の理由から弱いと判断しました。

- 本件建物の別の階が空いていたことがあるが本社として利用していなかった

- 現在の本社は原告の関連会社が所有している

他方で、賃借人側の建物使用の必要性は高いと判断しました。

- 賃借人は転貸借により収益を得ることが事業の根幹となるサブリース業者で転貸の必要性がある

- 転借人が居住する必要性もある

以上より、裁判所は、賃貸人の自己使用目的での立ち退きの「正当事由」を否定しました。

売却・オーナーチェンジは立ち退きの正当事由にあたるか

土地・建物の所有者である貸主が、不動産を売却したいという理由で立ち退きを要求するケースがあります。

建物が古くなっている場合などでは、賃借人に立ち退いてもらった方が、不動産が高く売却できるからです。

立ち退きにおける「正当事由」の判断では、不動産を使用する必要性について、貸主と借主のどちらがよりその不動産を必要としているのかがメインの判断要素となります。

前述した貸主が自分で使用したいという自己使用は、貸主側の必要性の典型例です。

他方で、賃借人に立ち退いてもらって、賃貸不動産を売却して売買代金を得たいという経済的な必要性も、「正当事由」の貸主側の必要性として考慮されます。

判例上、立ち退きの売却が正当事由にあたるためには、貸主が売却をして経済的利益(お金)を得る具体的な必要性が重要視されているようです。

具体的には、以下のような経済的な必要性です。

- 遺産分割をするため

- 相続税を支払うため

- 債務(借金)返済のため

売却で立ち退きの正当事由が認められた判例【東京地判平成13年12月21日】

この判例は、建物の賃貸していた貸主(土地と建物を所有)が死亡し、相続人が多額の相続性の支払いが必要であった事例です。

貸主側の売却の必要性、立ち退きをしてもらい土地・建物を売却してその代金で相続税を払う必要性が高い事例でした。

具体的には、1億円を超える相続税の支払いの必要があり、相続財産は不動産以外の目ぼしい財産がなく、相続人らも相続税を払える資産がなく、賃借人がいる状況での公売では相続税を支払えない状況でした。

そのため、相続税支払いのために立ち退きをしてもらい、不動産を売却する必要性が高い事案でした。

他方で、借主は、長年当該不動産で店舗経営をしているものの、近い他の場所でも店舗経営は可能で、立退料により損失を補填できれば、その必要性は必ずしも高くないという事案でした。

裁判所は、2000万円の立退料を支払うことを条件に正当事由を認めました。

売却で立ち退きの正当事由が否定された判例【東京地判平成21年1月28日】

この判例は、原告であるビルの貸主が、飲食店経営をしており、その過程で約17億円の借入をしており、その債務を整理するために、ビルを売却する必要があると主張した事例です。

ビルの借主であるテナントに立ち退いてもらうことを条件に、そのビルを28億円で売却することができるため、立ち退きの必要性があると主張をしました。

他方で、借主側はそのビルで店舗経営をしており、内装費用をかけていたこと、固定客がいたことから当該ビルを使用する必要性がある事案でした。

裁判所は、原告の経営実態を細かく判断をして、現在黒字化することが可能であり、17億の利息を払エル状況にあるということ、テナントがいる状況での売却をしてその売却代金を債務の弁済にあてることも可能であることなどから、原告側が立ち退きをさせて売却をせざるを得ないというほどの必要性はないと判断しました。

原告からは5000万円の立退料の提案がありましたが、それを考慮しても、なお、売却の必要性が弱いとして正当事由を否定しました。

建物の老朽化・耐震性の問題は立ち退きの正当事由にあたるか

賃貸借の対象である建物の老朽化や耐震性の問題は、立ち退きの正当事由との関係では、「建物の現況」として、正当事由の補充的な考慮要素となる。

建物の老朽化が進み、現在の耐震性・強度の基準を満たさないようになっている場合や、現に倒壊の危険性があるような場合には、正当事由が認められやすくなります。

もっとも、判例では、老朽化の程度や耐震性について、具体的にどの程度、建て替え・立ち退きが必要であるかを厳密に検討をしています。ある程度の老朽化や耐震性の問題があったとしても、補修工事等で対応が可能であれば、それだけでは正当事由は認められないでしょう。

【老朽化・耐震性で正当事由が認められた判例 東京地判平成27年9月17日】

この判例では、築60年が経過し、老朽化した木造建物で、耐震性の観点からも危険性がある建物の賃貸借において、500〜800万円程度の立退料の支払いと引き換えに「正当事由」を認めました。

築60年の老朽化、耐震性の危険性があったとしても、直ちに、「正当事由」は認めていません。

借主側の事情として、長年にわたり、本件建物で店舗の営業を続けており、駅に続く通りに面した好立地であったことから、借主側の必要性も高い事案でした。

裁判所は、借主側の建物使用の必要性が高い本件事案において、老朽化・耐震性の問題があり、その点を考慮したとしても正当事由は不十分であるとして、その不十分さを補充するため、立退料の支払いを命じ、これと引き換えに正当事由を認めました。

【老朽化・耐震性で正当事由が否定された判例 東京地判昭和54年12月14日】

この判例は、築50年の老朽化したビルで、建物の強度や基礎杭の耐久性に若干問題がある建物の立ち退きについて、「正当事由」を否定しました。

この建物は、老朽化しており、美観や設備において、周囲の建物のに見劣りする部分があり、建物の強度や基礎杭の耐久性に若干問題があるものの、その程度として、危険な建物のとして関係機関から指摘を受けたこともなく、倒壊の恐れがあるとまでは認められないと判断されました。

その上で、貸主側の建て替えが必要であるとの主張は、老朽化・耐震性による倒壊のおそれというよりは、老朽化した建物を取り壊して新築のビルを立てることにより土地を有効利用して経済的利益を得たいというものであるとしました。

他方で、借主は、この建物で30年近く医院を開業しており、使用の必要性が高い事案でした。

裁判所は、貸主側から500万円程度の立退料の提供があったとしても、なお、「正当事由」は認められないと判断しました。

再開発は立ち退きの正当事由にあたるか

建物の建替えや、周辺の土地と合わせて新築のビルを建設するなど、再開発のために立ち退きを要求するケースが散見されます。

再開発については、判例も、貸主側の不動産使用の必要性として考慮できるとしています。

一方で、再開発の必要性・相当性の他、再開発計画の具体性も重視されています。具体的な計画もまだ決まってないのに立ち退きの正当事由として認めるわけにはいかないということでしょう。

また、再開発の正当事由においては、他のテナント・借主の動向が考慮されることがあるという点も特徴的です。

【再開発で立ち退きの正当事由を認めた判例 東京地判平成24年8月28日】

この判例は、8階建てのオフィスビルを所有する貸主が、隣地土地と合わせて大規模ビルを建設するという再開発計画を理由として、立ち退きを求めた事案です。

まず、裁判所は、再開発計画についての必要性については、建物使用の必要性に準じて考慮できると判断しました。

また、借主は法律事務所だったのですが、2年契約で2回更新されただけで、その建物利用の必要性が高いわけではないこと、このビルに入っていたテナント10件中、本件の被告となった借主以外は退去しているか退去が決まっており、その後、3年が経過している状況を考慮すべきとしました。

このような状況下で、裁判所は、2年分の賃料相当額である1400万円の立退料の支払いと引き換えに「正当事由」を認めました。

【再開発で立ち退きの正当事由を否定した判例 東京地判平成元年6月19日】

この判例は、不動産業者が再開発事業のために、土地・建物を順次取得し、借主に対して立ち退きを求めた事案です。

本件では、借主である被告の知らないところで再開発計画が進み、被告は突然立ち退きを求められました。

他方、被告は、本件んビルで10数年出版業を営んでおり、建物使用の必要性がありました。

裁判所は、このような状況下では、立退料の提供や代替物件の提供があったとしても、立ち退きの「正当事由」は認められないと判断しました。

裁判所は、不動産業者等が初めから再開発を目的として不動産んを取得した場合には、「正当事由」について厳しく判断する傾向があるようです。

迷惑行為は立ち退きの正当事由にあたるか

借主が賃貸不動産の使用において、迷惑行為をして、近隣住民等から苦情が寄せられるようなケースがあります。

このような借主の迷惑行為については、立ち退きとの関係で、以下の二つの考え方ができます。

- 賃貸借契約の債務不履行に該当する

- 立ち退きの正当事由の考慮要素になる

1.賃貸借契約の債務不履行に該当する場合

賃貸借契約の債務不履行があり、賃貸人との間の信頼関係が破壊されるような場合は、賃貸人は、賃貸借契約を解除して、立ち退きを請求することができます。

この債務不履行の場合には、「正当事由」は問題にならず、正当事由が無くても立ち退きをさせることができます。

典型的な債務不履行としては、何ヶ月間も賃料を払わないような場合です。

迷惑行為との関係で言えば、例えば、居住用で借りていた建物で風俗店の経営をするような場合、賃貸借契約に違反し、信頼関係を破壊する債務不履行といえ、賃貸人は、正当事由がなくとも契約を解除して立ち退きをさせることができるでしょう。

2.立ち退きの正当事由の考慮要素になる場合

借主の迷惑行為は、債務不履行に該当しないとしても、立ち退きの「正当事由」として考慮されることがあります。

もっとも、前述したように、「正当事由」については、貸主側の物件使用の必要性と借主側の必要性が主たる判断要素ですから、迷惑行為についても、その必要性を補強する一要素として判断がなされることになります。

【迷惑行為で立ち退きの正当事由を認めた判例 東京地判昭和54年8月30日】

この判例は、建物の借主が貸主の承諾を得ずに犬2匹(シェパード犬とスピッツ犬各一匹)を飼育していた事案です。

近隣住民から、「犬の毛が飛散して不潔であり、洗濯物も汚れる」、「蠅や虫が集ってくる」、「犬やその糞尿の悪臭がひどく戸も開けておけない」、「犬の糞便で排水管が詰まる」、「犬の吠える声に子供が驚く」等の苦情が寄せられ、貸主から借主へ犬の飼育をやめるよう注意したにもかかわらず、借主が犬の飼育を続けてきた事案です。

賃貸借契約書には、「貸室内において危険、不潔、その他近隣の迷惑となるべき行為をしてはなりません」と記載されていました。

裁判所は、被告の行為について、共同住宅における居住者としては身勝手過ぎるとの非難を免れない、判断し、

正当事由を認めました。

なお、本判決では、正当事由を認める旨が記載されていますが、債務不履行解除を認めることもできるような事案であると考えられます。

【迷惑行為で立ち退きの正当事由を否定した判例 東京地判平成5年1月22日】

この判例では、建物の借主が古紙の回収、製紙原料の加工販売を営業しており、賃貸建物を紙屑の集積所として使用していたため、フォークリフト車の運転やプレス機の運転による騒音を発しており、また、近隣に紙屑等の塵芥が飛散したり、古紙特有の悪臭が発したりしており、それらが近隣の住民の迷惑になっていた事例です。

近隣住民から、市町村に対して、苦情が申し立てられているような状況でした。

もっとも、賃貸借契約時において、賃貸人は、本件建物においてプレス機等を使用する古紙回収業を営むことを承諾していた。

そのような状況下で、裁判所は以下のように判断をしました。

近隣住民から苦情が出たとしても、それは、原則的には、近隣住民と賃借人たる被告との問題であり、しかも賃貸人たる原告は右営業を承諾している以上、これをもつて直ちに賃貸人・賃借人間の信頼関係を破壊する不信行為ということはできない。

騒音等が通常の予想を全く超える程大きく、あるいは、その後通常予想し得ない程度の騒音等を発するに至り、賃貸人自身又は近隣住民に耐え難い迷惑を及ぼすに至つた場合には、営業に対して承諾を与えていたとしても、なお信頼関係に影響を与える不信行為として、正当事由の一要素となり得るものと解するのが相当。

その上で、予想を超えるような騒音等があるとは証拠上認められないとして、正当事由を否定しました。

立ち退きを要求されたら「正当事由」を主張し拒否するか、立退料を請求しよう!

最初に説明したように、賃貸借契約では、借地借家法という法律で借主が保護されており、期間が満了したとしても、「正当事由」がなければ、立ち退かなくてよいのが原則です。

「正当事由」は、貸主が建物を使用する必要性と借主が建物を使用する必要性を比べて、どちらの方がその建物を必要としているかという点が、主たる判断要素になり、補充的に以下の内容を考慮します。

- 建物の賃貸借に関する従前の経過

- 建物の利用状況

- 建物の現況

- 財産上の給付(立退料)

そして、「正当事由」は、そう簡単には認められません。

そのため、立ち退きを要求されたとしても、安易に同意せず、「正当事由」を主張して、立ち退きを拒否しましょう!

また、「正当事由」が認められているケースでも、多くのケースにおいて、貸主が借主人に対して十分な立退料を支払うことと引き換えに正当事由を認めています。

そのため、立ち退きを要求されて、立ち退く場合においても、しっかりと十分な立退料を請求しよう!

立ち退きの正当事由の判断は弁護士に相談を!

ここまで見てきたように、立ち退きの「正当事由」は簡単には認められないため、立ち退きを要求されたら、しっかりと「正当事由」を主張し、立ち退きを拒否したり、十分な立退料を請求することが重要です。

以下の2つの理由から、弁護士に相談をして、立ち退き交渉等を依頼するのがおすすめです!

「正当事由」の判断には専門知識が重要だから弁護士に相談を!

立ち退きの「正当事由」については、貸主の必要性と借主の必要性の比較のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、財産上の給付(立退料)を総合考慮して判断していきます。

それぞれの考慮要素については、個別具体的な事情を丁寧に検討して判断がなされます。

例えば、必要性についてみても、様々な必要性があります。自分で使用する必要性が典型ですが、売却する必要性の場合にどのような要素が重視されるかなどを考慮していく必要があります。

老朽化や耐震性の問題についても、それがどの程度の問題なのか、建て替えが必要なのか、その程度が「正当事由」にどのように影響するのか判断をしていく必要があります。

このように、「正当事由」については、けっこう複雑で難しい判断が必要とされます。

そのため、専門知識を有する弁護士に依頼するのがおすすめです。

本記事でも一部紹介しましたが、多数の判例があり、これらの判例や法律を踏まえた適切な判断ができるからです。

プロの交渉力が必要だから弁護士に相談を!

不動産の貸主側は、不動産業者であったり、個人でも多数の不動産を所有しているケースも多く、賃貸借契約に関するトラブルの経験が豊富です。

一方で、借主側は、立ち退き要求をされることも初めての方が多く、知識・経験やこれに基づく交渉力に大きな差があるケースが多いです。

貸主側に言われるがままに、立ち退いてしまったり、相場より低い立退料しかもらえなかったりするケースもあります。

賃貸借契約や立ち退き、立退料についての経験豊富な弁護士であれば、専門的な法律知識・判例知識に基づいてて、プロとしてしっかりと交渉をすることができます。

弁護士費用はかかりますが、結果として、弁護士費用以上に高額な立退料を獲得できるケースも多く、弁護士に交渉を依頼するメリットは高いでしょう!

まずは、弁護士に相談するのがおすすめです。

立ち退きの「正当事由」のご相談はグラディアトル法律事務所へ!

ここまで見てきたように、立ち退きの「正当事由」は、複雑で専門的な法律・判例知識が重要です。

また、賃貸人側の交渉力が強いケースも多いので、借主側も交渉力が強く、専門的な知識・経験を有する弁護士に交渉を依頼する方が良い結果が得られる可能性が高まります。

グラディアトル法律事務所では、立ち退きの拒否交渉や立退料の増額交渉等を数多く取り扱っております。

また、日々、法令・判例の研鑽を積んでいます。

弁護士とのLINEでの無料相談も行っておりますので、是非とも、一度、ご相談ください。