立ち退き要求は拒否できるか?

CATEGORY

立ち退き要求は拒否できるか?

● ある日突然オーナーから立ち退きを求められた…

● 立ち退きには応じたくないけど、強制的に追い出されてしまうんだろうか…

● 拒否した時にデメリットはあるんだろうか…

このような悩みをお持ちではないですか?

やっと見つけた賃貸物件、大きな不満なく借り続けてきたのに、突然立ち退かなければならないなんて大きく困惑されている方も多いと思います。

どうしてもこの部屋に住みたい!この物件でできたお客さんを逃したくない!など、できることなら立ち退きたくないという借主さんも多いのではないでしょうか。

結論として、オーナーが立ち退きを要求してきても、原則拒否できます。

しかし、正当事由がある場合や債務不履行がある場合など、例外的に拒否できないケースもあります。

頑なに拒否だけ続ければ、いつの間にか訴訟沙汰、強制的に追い出され路頭に迷う、なんて可能性も0ではないのです。

今回の記事では、

- 立ち退き通知が拒否できるのか

- 拒否できないのはどんなケースか

- 拒否した後はどのような流れになるのか

を主に解説していきたいと思います!

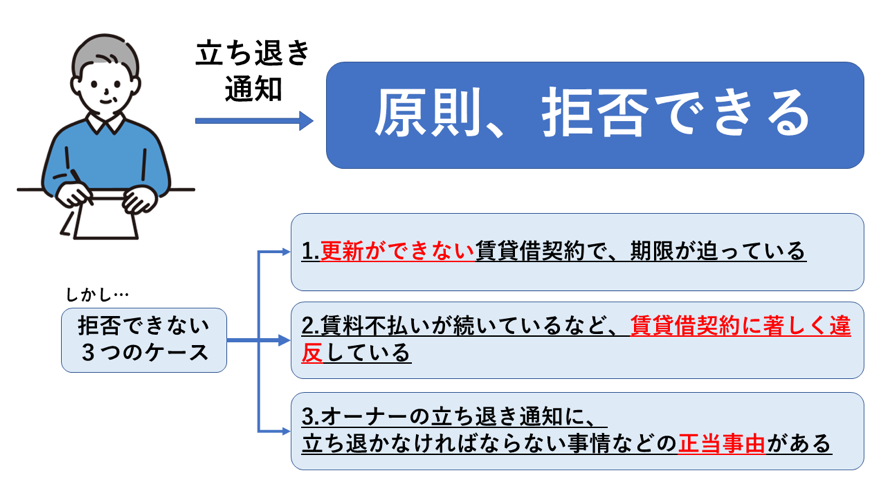

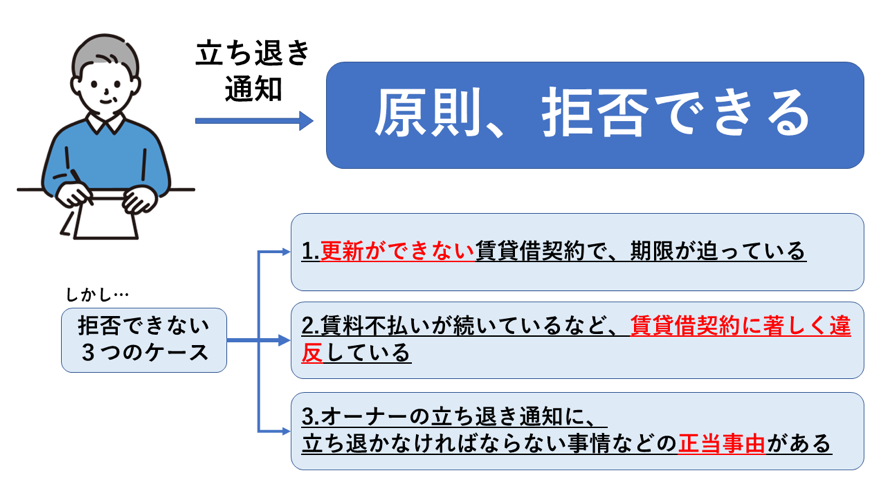

オーナーからの立ち退き通知は、原則として拒否できるが、3つのケースで拒否できない

オーナーからの立ち退き通知は、原則として拒否できます。

しかし、オーナーからの立ち退き通知を拒否できない場合があります。

以下の3つのケースです。

- 更新ができない賃貸借契約で、期限が迫っている

- 賃料不払いが続いているなど、賃貸借契約に著しく違反している

- オーナーの立ち退き通知に、立ち退かなければならない事情などの正当事由がある

原則、オーナーから賃貸借契約を一方的に解約することはできない

オーナー側が賃貸借契約を一方的に解約することは原則できません。

オーナーからの立ち退き通知は、法的に言いかえると、多くが「賃貸借契約の解約申し入れ」です。

「賃貸借契約の解約申し入れ」とは、賃貸借について定めた借地借家法という法律上の言葉です。

+α!

借地借家法の中で、「賃貸借契約の解約申し入れ」は無条件で認められるものではなく、オーナー側の事情や立ち退き料の提供などがあって初めて認められるとされています。

なぜかというと、土地や建物は生活や事業の本拠となる重要なものなので、土地や建物の賃貸借契約は継続されることが前提だ、という考え方に基づいているためです。

つまり、借地借家法により、オーナーからの賃貸借契約を、何の条件もなく一方的に解約することはできないのです。

これが、「オーナーからの立ち退き通知は、原則として拒否できる」の根拠となります。

オーナーからの立ち退き通知には、拒否できないケースが3種類ある

オーナーからの立ち退き通知には、拒否できないケースが3種類あります。

それがこちらの3パターンです。

- 更新ができない賃貸借契約で、期限が迫っている

- 賃料不払いが続いているなど、賃貸借契約に著しく違反している

- オーナーの立ち退き通知に、立ち退かなければならない事情などの正当事由がある

「1更新ができない賃貸借契約で、期限が迫っている」

とは、定期賃貸借契約が期限を迎えたため契約通り終了する場合のことです。第2章で解説します。

「2賃料不払いが続いているなど、賃貸借契約に著しく違反している」

とは契約違反、法的には債務不履行に基づいて、賃貸借契約が解除されてしまう場合です。第3章で解説します。

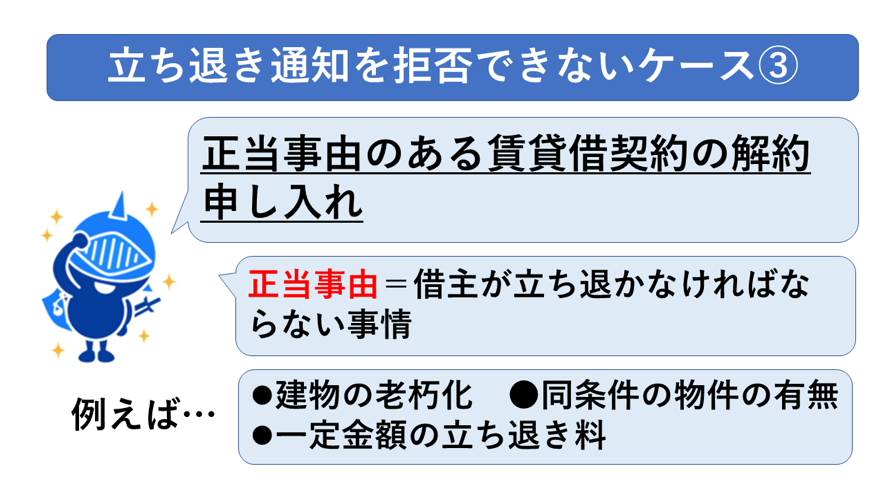

「3 オーナーの立ち退き通知に、立ち退かなければならない事情など正当事由がある」

とは、「賃貸借契約の解約申し入れ」について、正当事由がある場合です。

オーナーからの立ち退き通知で、もっとも多いのはこのケースです。

詳しくは第4章で解説します。

定期賃貸借契約の終了にともなう立ち退き通知は拒否できない

拒否できないケースの1つ目、定期賃貸借契約の終了について説明します。

定期賃貸借契約とは、更新ができない賃貸借契約のこと

定期賃貸借契約とは、更新ができない賃貸借契約のことです。

賃貸借契約の中には契約書上、「更新がなく、期間満了により契約が終了する」と定められているものがあります。これが「定期賃貸借契約」です。

更新をせず、期間が来たら契約を終了するという契約書上の約束に、オーナーだけでなく借主も拘束されます。

したがってオーナーは、契約書どおりに賃貸借契約の終了し、立ち退き通知ができます。借主はこれに応じなくてはならないのです。

+α!

普通の賃貸借契約では、通常2年の契約期間が定められています。そして、この期間が終了したとしても、更新拒絶がなければ自動的に更新されます。

定期賃貸借契約の終了に基づく立ち退き通知は拒否できない

定期賃貸借契約の終了に基づく立ち退き通知は拒否できません。

なぜなら、賃貸借契約の終了に法的な原因があり、借主が貸主の物である不動産を使用し続ける正当な理由がなくなってしまうからです。

+α!

その場では立ち退き通知を拒否したとしても、法廷に持ち込まれた場合に勝つことはできません。敗訴判決が出た後も拒否を続ければ、貸主から強制退去をさせられてしまうおそれがあります。

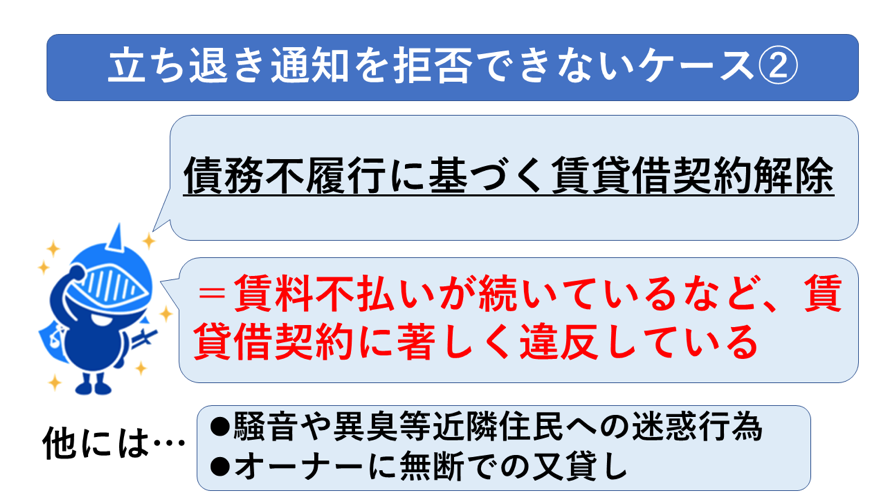

債務不履行に基づく賃貸借契約解除にともなう立ち退き通知は拒否できない

拒否できないケースの2つ目、債務不履行に基づく賃貸借契約の解除について説明します。

債務不履行による賃貸借契約解除とは、一方の約束違反による契約の終了

債務不履行による賃貸借契約解除とは、一方の約束違反による契約の終了です。

賃貸借契約での債務不履行(約束違反)とは、具体的には以下のケースです。

- 長期にわたる家賃不払

- 騒音や異臭等近隣住民への迷惑行為

- オーナーに無断での又貸し

借りた不動産について、通常の使い方をしていれば問題ないですが、こうした債務不履行があると、貸主は一方的に賃貸借契約を解除し、契約を終了させることができます。

もっとも、上に挙げたような行為を1回でもしたら即契約解除されるわけではありません。

契約解除にあたるケースかどうか判断に迷う場合には、お近くの法律事務所への相談をオススメします。

+α!

裁判例上、貸主と借主の信頼関係を破壊するほどに重大な約束違反があった場合にのみ、賃貸借契約の解除が認められています。

賃貸不動産は住居や店舗など生活に必要不可欠な場合が多いため、簡単には解除できないように法律で保護されています。

債務不履行による契約解除に基づく立ち退き通知は拒否できない

債務不履行による契約解除に基づく立ち退き通知は拒否できません。

なぜなら、賃貸借契約の終了に法的な原因があり、借主が貸主の物である不動産を使い続ける正当な理由がなくなってしまうからです。

+α!

その場では立ち退き通知を拒否したとしても、法廷に持ち込まれた場合に勝つことはできません。敗訴判決が出た後も拒否を続ければ、貸主から強制退去をさせられてしまうおそれがあります。

貸主からの賃貸借契約の解約申し入れに伴う立ち退き通知

貸主からの賃貸借契約の解約申し入れに伴う立ち退きの通知は、原則として拒否ができます。

「2 定期賃貸借の終了にともなう立ち退き通知」「3 債務不履行に基づく賃貸借契約解除にともなう立ち退き通知」にも当たらない場合には、「貸主からの賃貸借契約の解約申し入れ」だと判断できます。

つまり、

契約したときに「更新がない」とわざわざ定めていない、

また、

契約違反となるような行為をしていない

この場合には、オーナーの立ち退き通知は「賃貸借契約の解約申し入れ」である場合がほとんどでしょう。

しかし、この解約申し入れに「正当事由がある」場合、拒否することができなくなります。

詳しく解説していきます。

正当事由とは?これがある場合には立ち退き通知は有効に!

正当事由とは、借主が立ち退かなければならない事情のことです。

「借主が立ち退かなければならない事情」と言っても、具体的でなく分かりづらいですよね。

正当事由をざっくりと理解していただくため、次の4-2で、正当事由があると認められたケース4つを紹介します。

ワンポイント!

正当事由は、これ1つさえあれば認められる!というものではありません。

様々な事情を総合的に考えたうえで、借主が出ていくのもしかたないという時、「正当事由がある」と判断されます。

+α!

「正当事由」は、借地借家法に登場する法律用語です。

借地借家法上、正当事由とは以下のような事情を総合的に考慮したうえでその有無を判断すると定められています。

とは言ってもまだ具体的ではないので、「→」でどのようなことを言っているのか例を挙げてみます。

・貸主と借主の建物使用の必要性

→再開発(貸主)、居住・営業のための使用(借主)など

・これまでの賃貸借契約の経過

→契約締結時の経緯、賃料の支払い状況など

・建物の利用状況と現在の状況

→当該建物をどの程度利用しているか、建物の築年数など

・立ち退き料の有無

正当事由があり、拒否できないと認められた具体例4つ

正当事由があると認められた具体例を紹介します。

いずれも、裁判上で立ち退きの通知が有効と判断された事例となります。

①居住/貸主自らの使用/立ち退き料400万円

ワンポイント!

貸主自らの必要性を前提として、老朽化も正当事由を認めた理由の1つだと考えられます。

貸主が、自身の高齢化に伴い、自宅と当該建物を取り壊して二世帯住宅の建築を求めて借主に立ち退きを求めた事例です。

本件で裁判所は、自己使用の必要性に加えて、当該建物が築36年で建物の劣化、老朽化が進んでいること、当該建物の近隣に代わりとなる物件が複数あることなどから、立ち退き料支払いを前提として、正当事由を認めました。立ち退き料は400万円でした。

②居住/貸主自らの使用/立ち退き料なし

ワンポイント!

貸主自らの必要性を前提として、既に借主が物件を使用せず、明け渡しも約束していたことが決め手となったと考えられます。「立ち退き料なし」もポイントです。

新たに家族と住むために貸主が、土地を貸していた借主に立ち退きを求めた事例です。

本件で裁判所は、貸主自らが土地を利用する必要性に加えて、借主が借地上の居宅を使用していなかったこと、既に明け渡しの約束を繰り返していたことなどから、立ち退き料の支払い無しで正当事由を認めました。

③オフィス/貸主の営業利益目的/立ち退き料1300万円

ワンポイント!

オーナーの必要性が営業目的でしたが、高額の立ち退き料が決め手となったと考えられます。本件では築44年でも老朽化に建て替えの必要性は無いと考えられています。

貸主が、建物を取り壊しより利益率の高い事業を始めるために、オフィスを貸していた借主に立ち退きを求めた事例です。

本件で裁判所は、築44年とはいえ適宜修繕されてきた当該建物を緊急に建て替える必要性は無く、あくまで必要性は貸主の営業目的であるから、立ち退き料1300万円が提供された場合のみ、正当事由が認められると判断しました。

④オフィス/建物老朽化/立ち退き料3000万円

ワンポイント!

こちらのケースでは老朽化も正当事由の判断に重要な要素となっています。

貸主が、建物の老朽化と敷地の有効利用を理由に、当該建物に不動産仲介業店舗を構えていた借主に立ち退きを求めた事例です。本件で裁判所は、建物の本館と別館がそれぞれ築45年と築35年であり、物理的な老朽の程度が著しいことや賃料収入と支出が見合ってないことから貸主の立て替えには必要性があると判断、立ち退き料3000万円の支払いを条件に正当事由を認めました。

立ち退き料の交渉・決まり方について

解約申し入れの場合には、立ち退き料を求めることができる!

賃貸借契約の解約申し入れの場合には、ほとんどの場合で立ち退き料を求めることができます。

立ち退き料は「正当事由」があるかないかを判断する事由の1つです。

そして、正当事由が認められる場合は、過去のケースを見ても立ち退き料の支払いがあった場合がほとんどです(全てではありません)。

したがって、解約申し入れの場合には、借主は、基本的に立ち退き料を求めることができます。

+α!

立ち退き料は、正当事由の判断においてサポート的な役割だと言われています。

つまり、他の事情だけからは正当事由は認められないが、一定の立ち退き料を支払いがあれば、総合的な判断として正当事由があると認めるといった判断ができます。

こうした役割を「立ち退き料の補完的機能」と言ったりします。

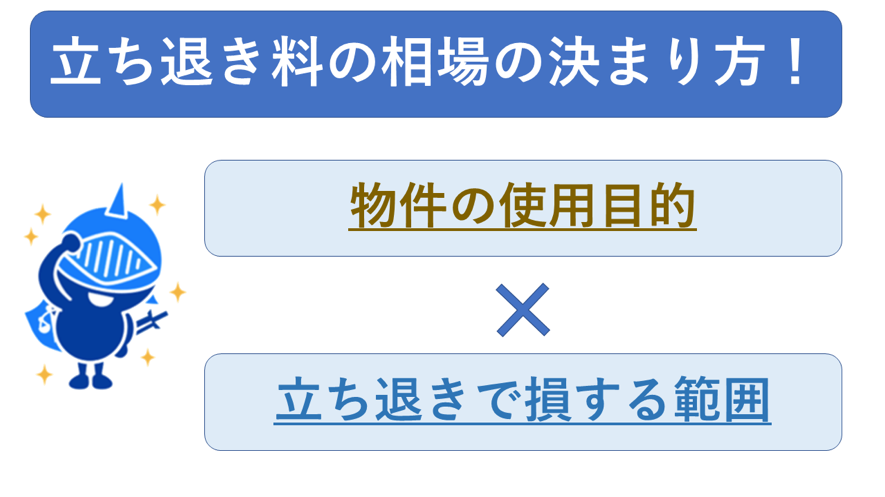

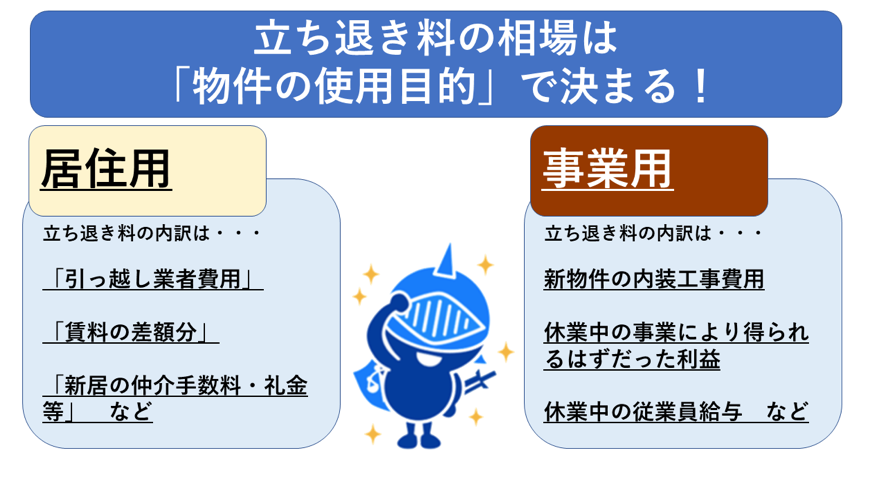

立ち退き料の相場は「物件の使用目的」と「損する範囲」で決まる!

立ち退き料の相場は「物件の使用目的」と「損する範囲」で決まります。

物件の使用目的とは、居住か事業用かということです。

居住目的か事業用かで、立ち退きによって借主が「損する範囲」が変わってきます。

この「損する範囲」の合計額が、おおよそ立ち退き料の金額となります。

具体的に説明します。

居住用物件であれば、立ち退きによって発生する主に損害は以下です。

- 引っ越し費用

- 新居探しの仲介手数料

- 賃料の差額分

一方で、店舗やオフィスといった事業用であれば、立ち退きによって借主に発生する主な損害は、これらに加えて、以下のようなものが追加されます。

- 新物件での内装工事費用

- 休業期間中に得られるはずだった利益

- 従業員への給料の支払い

- 常連客を失ったことによる損害

など

こうした立ち退き料の相場については、こちらの記事にも詳しく書いておりますので、詳細を知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。

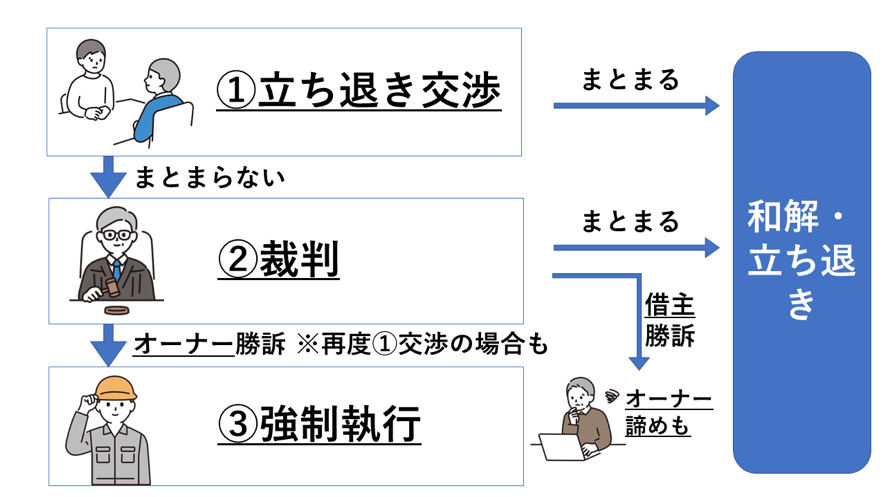

強制執行は大丈夫?立ち退き拒否後の流れ

立ち退き拒否が法的にできることが分かったとして、実際に拒否した後の流れは不安になりますよね。

結論としては、拒否したからと言ってすぐ強制的に退去させられることはありません。

膨大な費用と時間がかかるため、最後の最後となります。

詳しく解説していきます。

まず拒否後も立ち退き条件の交渉が続く

立ち退きを拒否した後も、立ち退き条件の交渉が続きます。

拒否した瞬間にすぐ強制執行!とはなりません。

なぜなら、貸主が強制執行を行うためには、裁判で勝訴判決を取る必要があるからです。

また、すぐ裁判を始める貸主もほとんどいません。

なぜなら、裁判費用や強制執行には膨大な費用と時間が掛かるため、交渉で立ち退いてくれるのならこれに越したことはないのです。

費用や時間については、この後に説明していきます。

したがって、拒否後も貸主としては譲歩する形で立ち退き条件の交渉が続く場合がほとんどです。

貸主の対応は何パターンか考えられます。

- 立ち退き期間を当初よりも長くしてくれる

- より高額な立ち退き料を提案してくれる

- 同じ条件やより良い条件の引っ越し先物件を探してくれる

交渉決裂の場合、立ち退きに向けて裁判が始まる

立ち退きの交渉決裂の場合、貸主が提訴する形で建物・土地明渡しの裁判が始まります。

この裁判では、主に以下のようなことが争われます。

- 定期賃貸借契約の期限が到来していないか

- (信頼関係を破壊するほどの)債務不履行がないか

- 立ち退き料を踏まえたうえで、正当事由がないかどうか

つまり、これまで記事で説明してきたような立ち退き通知を拒否できる事情があるかないかが裁判で争われるということです。

この訴訟にかかる期間に関して、令和2年の裁判所のデータによると、建物に関する訴訟は平均4.6カ月、土地に関する訴訟は平均9.7カ月かかります。

(出典:裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回) https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/hokoku_09_hokokusyo/index.html)

費用は、依頼する法律事務所によりますが、100万円以上はかかってしまう場合も多いです。

弁護士費用の主な内訳は、着手金と成功報酬です。

+α!

依頼時に前金として着手金を支払い、勝訴など依頼条件を達成した場合に成功報酬が支払われます。着手金・成功報酬それぞれ20万円~50万円程度はかかり、裁判期日ごとに日当の料金も毎回数万円発生しますので、100万円以上かかることもあります。

費用も期間ももちろんケースバイケースですが、大きな負担であることはお分かりいただけたかと思います。

+α!

なお、訴訟の中で判決ではなく和解で終わるケースも少なくないです。

この和解が、滞納賃料の不払が続いた場合など条件付きで明け渡しを認める内容であった場合、結局強制執行のおそれは消えていません。

判決文ではなく、裁判所が作成した和解調書でも、強制執行が可能だからです。

オーナー勝訴なら強制執行のおそれ

オーナーが勝訴した場合には、強制執行のおそれがあります。

しかし、すぐには強制執行には至らず、立ち退きの交渉がなされる場合が多いです。

というのも、強制執行は貸主自らが行うものではなく裁判所が行うため、訴訟と同様に費用と時間がかかります。このコストを回避すべく、貸主は最後まで借主に任意の明渡しを求める交渉をします。

期間としては、判決から最終的に強制執行に至るまで2,3カ月程度かかります。

費用としても、訴訟とは別に100万円以上かかるケースが多いです。

+α!

強制執行費用の内訳は、裁判所に納める予納金、土地建物内の荷物を運び出す業者への費用、執行にかかる弁護士費用が主なものとなります。

交渉しても借主が出ていかない場合には、いよいよ強制執行です。

具体的には、土地建物内の荷物の外への運び出しや鍵の交換といった作業です。

借主が引っ越し先も確保できていない場合には、早急に住居や店舗を確保しなくてはなりません。

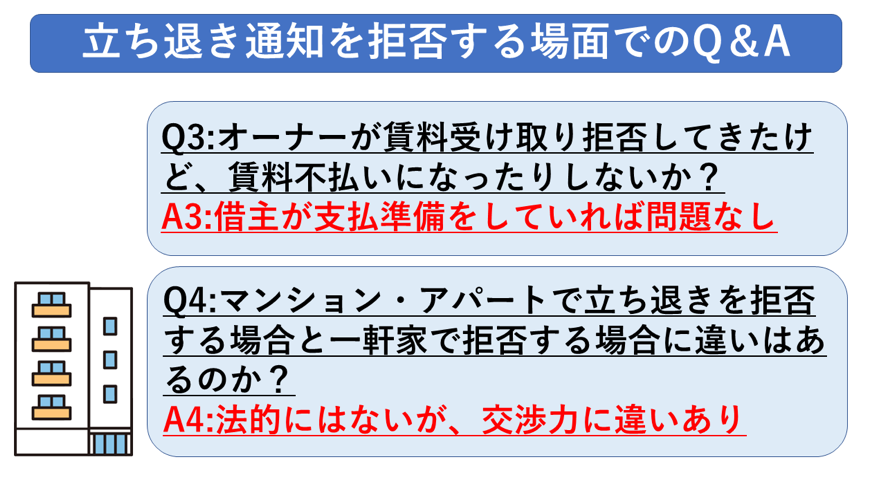

立ち退き通知を拒否する場面でのQ&A

Q1 立ち退き通知を拒否し問題が発生した時は誰に相談すればいいのか?

立ち退きに関して問題が発生した場合、まず相談すべき先は警察か弁護士です。

警察に相談すべき場合は、以下のような実際に危害を加えられている場合です。

- 貸主から暴行を受けた

- 家や敷地内の物を勝手に運び出された

- 鍵を勝手に変えられた など

この場合は対処の緊急性が高く、また警察も犯罪として対応してくれるので、一番に警察に相談しましょう。

なお、警察は犯罪が起きていない限り民事不介入といって門前払いするのが通常ですので、相談の仕方には注意すべきです。

弁護士へ相談すべき場合は、本人達で解決もできないが、警察に相談できない場合です。

以下が主なケースです。

- いきなり立ち退き通知が来たが、まずどうすればいいか分からない

- 立ち退き通知をされているが一向に交渉がまとまらない

- 訴訟を提起されてしまっている など

ご自身のケースが立ち退きを拒否できるのかできないのか、拒否し続けたら強制執行を受けるのか否かは、最終的に法律の根拠があるかどうかという専門的な判断に委ねられます。

この法律的な判断を本人に代わってできるのは弁護士だけです。

また、裁判などの争いになった時にはほとんどの人が弁護士に依頼することになりますから、その展開になった時に1から探すのではなく、以前から相談し事情をよく知っている弁護士に依頼できるように、できるだけ早く相談することがオススメです。

Q2 拒否することにデメリットは無いのか?(立ち退き料、嫌がらせ)

法律上は、拒否できる場合(立ち退き通知に法的根拠がない)限りにおいて、デメリットはありません。

しかし、実際を考えると、貸主から訴えられて裁判をしなくてはならなかったり、貸主から嫌がらせを受けたりするリスクはあります。

法律上、立ち退き通知を拒否したところでデメリットはありません。しかし、立ち退き通知に法的根拠がある(正当事由がある、債務不履行がある、定期賃貸借契約である)場合には、拒否し続けても裁判で敗訴してしまいますから、このような場合には拒否し続ける意味もありません。

有利な条件で立ち退きをするのが得策でしょう。

立ち退き通知を拒否し続けると、貸主から訴えられる場合があります。慣れない裁判対応や弁護士費用の支払いは、拒否を続ける実際上のデメリットと言えるでしょう。

裁判は無視すると、貸主の言い分が全面的に認められ、強制執行まっしぐらとなってしまいますから、対応せざるを得ません。

また、貸主のほんの一部ですが、物理的に嫌がらせをしてくるパターンもあります。この場合は警察に相談するなどで対応も可能ですが、ケガや精神的な病になる前に話をまとめた方が良いでしょう。

Q3 貸主が賃料の受け取りを拒否してきたけど、強制退去になったりしないか?

貸主が賃料の受け取りを拒否しても、借主が賃料支払いの準備をしていれば問題ありません。

通常、賃料不払いが続けば、債務不履行といって立ち退き通知の法的な根拠となりますが、借主が支払いの準備を完了しているのに貸主が受け取りを拒否する場合には、賃料不払いとはなりません。

+α!

もっとも、準備していたことが分かるような証拠作りは必要です。賃料支払日に銀行口座に家賃相当分の金額を準備することや、借主から貸主へ支払をしたいので受け取ってほしいといった書面の連絡をしておきましょう。

Q4 マンション・アパートで立ち退きを拒否する場合と一軒家で拒否する場合に違いはあるのか?

法律上は違いはありません。

マンション・アパートであろうと一軒家であろうと、法律上の貸家であることに違いはありません。したがって、正当事由の有無の判断など法律上の判断に大きな違いが出ることはありません。

もっとも、オーナーが交渉する人数に差があるため、1人対団体で交渉力の差が出てくる場合はあります。

+α!

マンションやアパートで、他にも立ち退きを求められている住人がいるかどうかは、借主にとっては重要です。

貸主からすれば、他の住人を全員退去させたのに一人だけ退去しない場合と、他の住人も全員退去しない場合では、その後の退去までにかかる費用や労力が大きく変わってきます。

つまり、マンション・アパートの場合は他の住人と一致団結することで立ち退き交渉を拒否し、貸主を諦めさせることができます。交渉力の差ですね。

拒否せずとも、他の住人との交渉状況を聞き、自分の方が立ち退き料が安かったらそれをもとに立ち退き条件を有利に引き上げてもらうなど、やれることが増えるでしょう。

まとめ

本記事では、立ち退きを拒否する場合について解説しました。

内容について非常に簡単にですがおさらいします。

- 立ち退き通知は、原則として拒否できます

- 例外として、①定期賃貸借契約②債務不履行の場合③正当事由がある場合は拒否できず、強制執行のおそれがあります

- 正当事由は、貸主・借主それぞれが不動産を使う必要性や現在の建物の物理的状況、使用状況、立ち退き料の有無など総合的に判断されます

- 拒否した場合でも、すぐには強制執行されません。判決や和解が必要であり、また貸主に多大な費用と時間がかかるためです

- 問題が発生した場合の相談先には、犯罪行為は警察、そうでなければ弁護士がベストです

以上となります。

この記事に書かれていないことや分からないことがあった場合、実際に問題が発生している場合には、グラディアトル法律事務所にぜひともご相談ください。