「横領罪とはどのような犯罪?」

「横領罪で逮捕されるとどのような流れで手続きが進む?」

「横領罪と他の犯罪とはどのような違いがある?」

横領罪は、自己の占有する他人の物を不法に領得することで成立する犯罪です。たとえば、友人から借りた物を勝手に売ってしまったり、会社の経理担当者が会社のお金を私的に流用するような行為が横領罪にあたります。

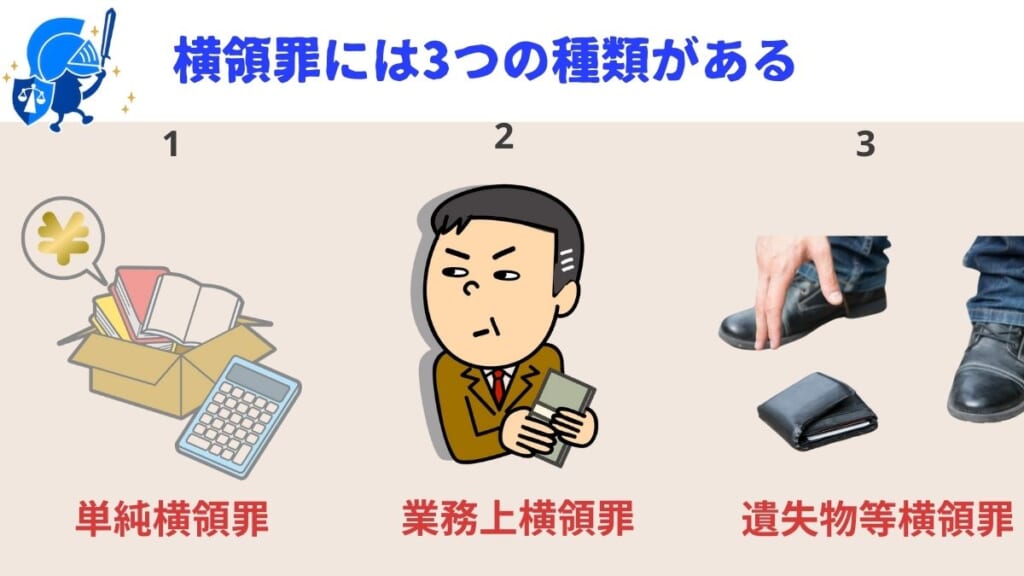

横領罪には、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類があり、それぞれ構成要件や刑罰が異なります。また、同じような財産犯には、背任罪、窃盗罪、詐欺罪などもありますので、それらの違いもしっかりと押さえておきましょう。

本記事では、

・横領罪とは

・3種類の横領罪の構成要件と刑罰

・横領事件が起きたときの対処法と横領事件を起こさないための対策

などについてわかりやすく解説します。

横領罪を犯したときは、早期に被害者と示談をすることで有利な処分を獲得できる可能性が高くなりますので、できる限り早く弁護士に相談するようにしてください。

目次

横領罪とは

横領罪とは、自己の占有する他人の物を不法に領得することで成立する犯罪です。わかりやすくいえば、他人の財産が自分の手元にあることをいいことに、自分の財産であるかのように奪ってしまうことをいいます。

このような横領行為は、刑法上の犯罪に該当しますので、横領罪を犯してしまうと厳しく処罰される可能性があります。

横領のよくある事例・行為

横領罪にあたり得る行為としては、以下のようなものが挙げられます。

| ・友人から借りた本を勝手に古本屋で売却する ・レンタカーを借りたものの契約期間を過ぎても返却せず、そのまま乗り回している ・会社の経理担当者が会社のお金を私的に流用する ・会社員が会社の備品を勝手に売却して、自分の小遣いにする ・会社員が領収書の金額を改ざんし、経費の水増し請求をする ・落とし物の財布をひろって自分のものにする ・他人が乗り捨てた自転車を拾って、自分の物にする |

横領罪には3つの種類がある

横領罪には、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類があります。それぞれ、構成要件や法定刑が異なりますので、以下で詳しくみていきましょう。

単純横領罪

単純横領罪は、自分が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。

たとえば、以下のような行為が単純横領罪に該当します。

| ・友人から借りた本を勝手に古本屋で売却する ・レンタカーを借りたものの契約期間を過ぎても返却せず、そのまま乗り回している |

なお、単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役と定められています。

業務上横領罪

業務上横領罪とは、業務上、自分が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。

業務上とは、委託を受けて他人尾物を占有することを内容とする事務を反復継続して行うことをいいます。単純横領罪と業務上横領罪は、「業務上」という要件以外は共通していますので、業務といえるかどうかにより両罪は区別されます。

たとえば、以下のような行為が業務上横領罪に該当します。

| ・会社の経理担当者が会社のお金を私的に流用する ・会社員が会社の備品を勝手に売却して、自分の小遣いにする ・会社員が領収書の金額を改ざんし、経費の水増し請求をする |

なお、業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。業務として他人の物を管理する人の方が責任が重いため、単純横領罪よりも法定刑が重くなっています。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪とは、遺失物や漂流物など人の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。遺失物等横領罪のことを「占有離脱物横領罪」とよぶこともあります。

たとえば、以下のような行為が遺失物等横領罪に該当します。

| ・落とし物の財布をひろって自分のものにする ・他人が乗り捨てた自転車を拾って、自分の物にする |

遺失物等横領罪と単純横領罪・業務上横領罪とは、物の占有が本人からの委託に基づくかどうかによって区別されます。物の所有者からの委託関係がない場合には、遺失物等横領罪となります。

なお、遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料と定められています。

横領罪の法定刑

単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の法定刑をまとめると、以下のようになります。

| 罪名 | 法定刑 |

|---|---|

| 単純横領罪 | 5年以下の懲役 |

| 業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |

| 遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料 |

横領罪の時効

横領罪には、公訴時効があります。

公訴時効とは、犯罪が終わったときから一定期間が経過すると、事件を起訴できなくなる制度です。横領罪を犯しても一定期間逃げ切ることができれば、処罰されるリスクはなくなります。公訴時効の期間は、法定刑により異なりますので、それぞれの犯罪ごとの公訴時効期間をまとめると以下のようになります。

| 罪名 | 公訴時効期間 |

|---|---|

| 単純横領罪 | 5年 |

| 業務上横領罪 | 7年 |

| 遺失物等横領罪 | 3年 |

時効期間が経過すれば処罰されなくなりますので、時効待ちというのも一つの方法です。

しかし、時効期間が経過するまで不安な日々を過ごさなければならず、時効直前で逮捕・起訴されるリスクもありますので、被害者との示談など時効待ち以外の対処法を検討すべきでしょう。

横領罪と他の犯罪との違い

横領罪と同じような財産犯としては、背任罪、窃盗罪、詐欺罪があります。以下では、横領罪とそれぞれの犯罪の違いを説明します。

横領罪と背任罪の違い

| 横領罪と背任罪の違い横領罪:預かっている他人の物を勝手に自分の物にしてしまう犯罪背任罪:任務に反して相手に損害を与えてしまう犯罪 |

横領罪と背任罪は、どちらも他人から委託された人がその信頼を裏切る犯罪であるという点で共通しています。

しかし、横領罪は、他人の物を自分の物にする行為が処罰対象となるのに対して、背任罪は、任務に背く行為が処罰対象になるという違いがあります。

たとえば、銀行の融資担当者が顧客の預金を無断で自分の口座に送金したような場合が横領罪、友人の会社に無担保で融資を行うのが背任罪になります。

横領罪と背任罪の違いをまとめると以下のようになります

| 横領罪 | 背任罪 | |

|---|---|---|

| 犯罪の主体 | 他人の物の占有者 | 他人のための事務処理者 |

| 財産上の損害 | 個々の財産の損失 | 被害者の財産状況の悪化 |

| 目的 | 不法領得の意思 | 図利加害目的 |

| 行為 | 横領行為(所有者にしかできない処分をすること) | 任務違背行為(本人の信任や委託の趣旨に反する行為) |

| 未遂の処罰 | 未遂は処罰されない | 未遂も処罰対象 |

| 法定刑 | 5年以下の懲役 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

関連コラム:背任罪とは?構成要件や他の犯罪との違い、弁護士に依頼するメリット

横領罪と窃盗罪との違い

| 横領罪と窃盗罪の違い横領罪:自分が預かっている他人の物を返さず、こっそり自分の物にしてしまう犯罪 窃盗罪:他人が持っている物を勝手に盗み取る犯罪 |

横領罪と窃盗罪は、他人が占有する物を奪うという点で共通しています。

しかし、横領罪は、他人の物を行為者が占有しているのに対して、窃盗罪は、他人が占有しているという違いがあります。たとえば、他人から預かっているブランド品を勝手に換金するのが横領罪、他人が身につけているブランド品を奪うのが窃盗罪にあたります。このように物の占有が行為者と被害者のどちらにあるかによって横領罪と窃盗罪は区別されます。

横領罪と窃盗罪の違いをまとめると以下のようになります。

| 横領罪 | 窃盗罪 | |

|---|---|---|

| 物の占有 | 自己が占有する他人の物 | 他人が占有する物 |

| 行為 | 横領行為(所有者にしかできない処分をすること) | 窃取行為(占有者の意思に反して自分の占有に移すこと) |

| 未遂の処罰 | 未遂は処罰されない | 未遂も処罰対象 |

| 法定刑 | 5年以下の懲役 | 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

横領罪と詐欺罪との違い

| 横領罪:もともと正当に預かっていた他人の物を、自分の物にしてしまう犯罪 詐欺罪:人をだまして、他人が持っている物を自分のものにする犯罪 |

横領罪と詐欺罪は、他人を裏切り財産的損害を与えるという点で共通しています。

しかし、横領罪は、自分が占有する他人の物を自分のものにするという犯罪ですが、詐欺罪は、他人を欺いて他人が占有する物を自分の占有に移す犯罪であるという違いがあります。たとえば、友人から預かったブランド品を返すつもりだったものの、惜しくなり持ち逃げした場合が横領罪、最初から返す気がないにもかかわらず友人を騙してブランド品を預かったような場合が詐欺罪にあたります。

横領罪と詐欺罪の違いをまとめると以下のようになります。

| 項目 | 横領罪 | 詐欺罪 |

|---|---|---|

| 物の占有 | 自己が占有する他人の物 | 他人が占有する物 |

| 行為 | 横領行為(所有者にしかできない処分をすること) | 欺罔行為(人を欺くこと) |

| 未遂の処罰 | 未遂は処罰されない | 未遂も処罰対象 |

| 法定刑 | 5年以下の懲役 | 10年以下の懲役 |

横領罪は親族間でも成立する?

横領罪については、親族相盗例(親族間の犯罪に関する特例)が定められています。

親族相盗例とは、親族間で行われた財産犯罪については、刑を免除または親告罪として取り扱うという制度です。これは、親族間の紛争については国家による介入を控え、親族同士の解決に委ねるのが望ましいという政策的な考慮に基づくものになります。

そのため、横領罪も行為者と被害者との間に、以下のような関係性がある場合には、刑が免除または告訴が必要になります。

| ・被害者と行為者が配偶者、直系血族または同居の親族関係にある|刑が免除 ・被害者と行為者が上記以外の親族関係|告訴が必要 |

なお、親族とは、民法725条により、以下のような範囲の者を指します。

| ・六親等内の血族 ・配偶者 ・三親等内の姻族 |

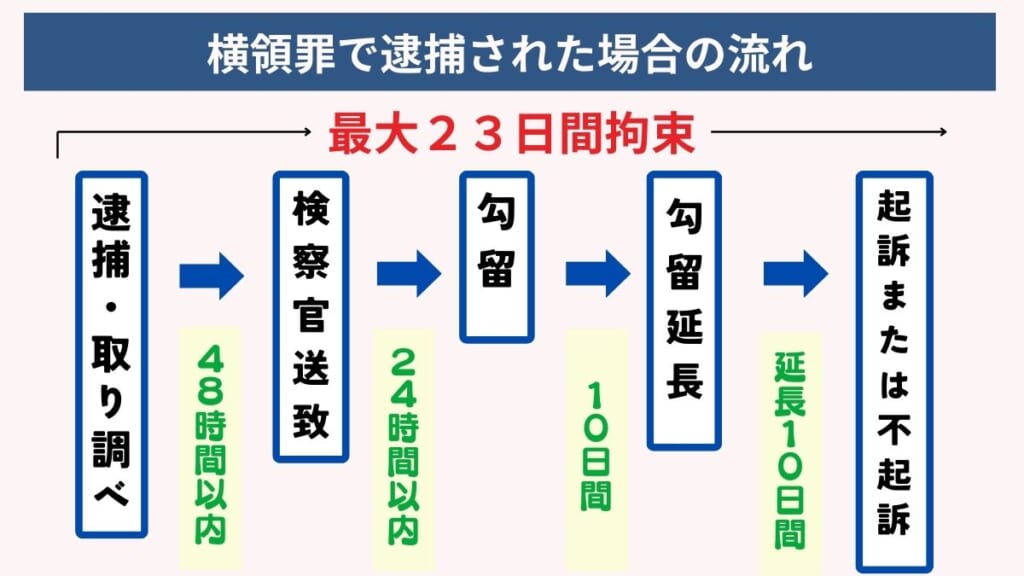

横領罪で逮捕された場合の流れ

横領罪で逮捕されると以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。

逮捕・取り調べ

横領罪で逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束され、警察官による取り調べを受けます。逮捕には時間制限があり、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。

なお、逮捕中は、弁護士以外の第三者との面会は禁止されています。

検察官送致

検察官は、被疑者に対する取り調べを行った上で、引き続き身柄拘束を継続するのであれば、裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求をする場合には、検察官送致から24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。

勾留・勾留延長

裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施した上で、勾留を許可するかどうかの判断を行います。裁判官により勾留が許可されると、そこから原則として10日間の身柄拘束となります。また、その後勾留延長も許可されると、さらに最長で10日間の身柄拘束となります。

逮捕から合計すると最長で23日間にも及ぶ身柄拘束期間となるため、被疑者本人には多大な負担が生じることになります。

起訴または不起訴の決定

検察官は、勾留期間満了までの間に事件を起訴するか不起訴にするかの決定を行います。

不起訴になればその時点で釈放され前科が付くこともあります。しかし、起訴されれば刑事裁判で有罪・無罪の審理が行われます。

横領罪(単純横領罪・業務上横領罪)には、法定刑として罰金刑が含まれていませんので、起訴されれば略式手続きではなく、正式な裁判となります。事案によっては、初犯であっても執行猶予の付かない実刑判決になる可能性もありますので、注意が必要です。

横領事件では被害者との示談が重要

横領罪は、被害者に財産上の損害を与える犯罪になりますので、被害者との示談が重要になります。

被害者との間で示談が成立し、被害回復がなされているケースであれば、被害者としてもそれ以上の処罰を望まず、事件化を回避できる可能性があります。また、被害者による告訴や被害届が提出された後であっても、早期に示談を成立させることができれば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。

このように横領事件で有利な処分を獲得するには、被害者との示談が重要な要素になりますので、早期に被害者との示談交渉に着手するようにしてください。もっとも、当事者同士での示談交渉は、相手から拒否されたり、感情的になるなどスムーズに進まないことも多いため、弁護士に示談交渉を任せるのがおすすめです。

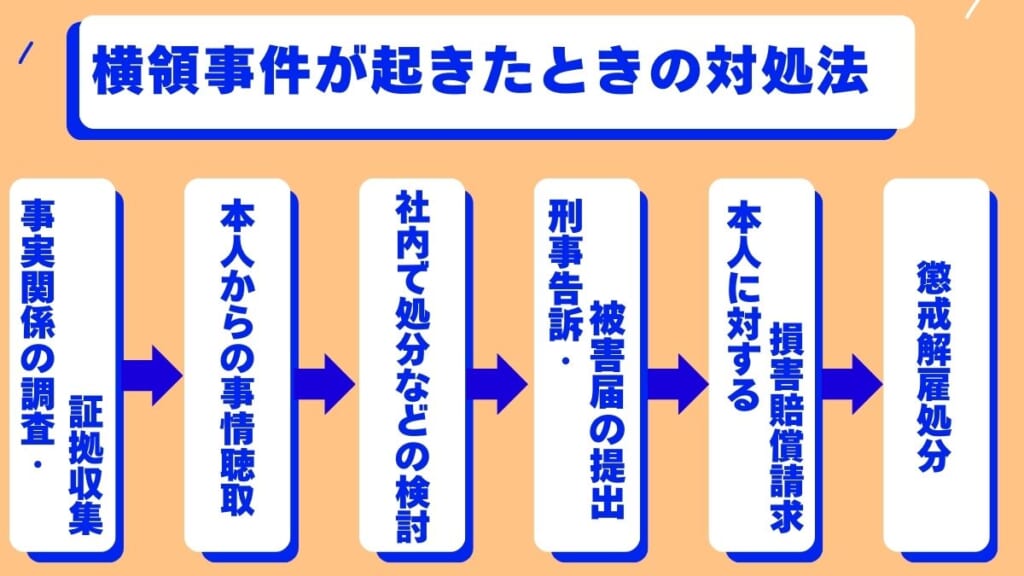

横領事件が起きたときの対処法

横領事件が起きた場合、被害者側としてはどのように対応すればよいのでしょうか。以下では、会社内での横領事件(業務上横領事件)を想定して、具体的な対処法を説明します。

事実関係の調査・証拠収集

横領事件の疑いが生じたときは、まずは事実関係の調査を行います。

関係者からの事情聴取や帳簿などの証拠を集めて、横領事件の犯人や被害額などを確定させていきましょう。十分な証拠がなければ本人に事情聴取をしたときに言い逃れされるリスクがありますので、事前にしっかりと証拠を集めることが大切です。

本人からの事情聴取

十分な証拠が確保できたら、本人から事情聴取を行います。

本人が横領事件を認めた場合は、横領した被害額の返済を約束する誓約書などを提出させ、具体的な処分が決まるまで自宅謹慎を命じます。

社内で処分などの検討

これまでの調査結果や本人からの事情聴取などを踏まえて、社内で当該社員への処分を検討します。具体的な処分を決定する際には、法的観点からの検討も必要になりますので、処分決定のプロセスに弁護士を関与させるのも有効な手段です。

刑事告訴・被害届の提出

悪質な横領事件の場合には、警察への刑事告訴や被害届の提出も検討します。刑事告訴や被害届の提出をしたとしても被害が回復されるわけではありませんが、犯罪行為には毅然とした対応をとるという姿勢を示すことで、他の社員や顧客・取引先への信頼回復に繋がります。

他方、横領事件が公になると会社としても信用性の低下などのリスクが生じますので、横領事件を起こした犯人の態度によっては刑事告訴や被害届の提出をせずに、社内で処理することも選択肢の一つです。

本人に対する損害賠償請求

横領事件により生じた損害については、会社から本人に対して損害賠償請求をすることができます。

まずは本人との交渉により被害額の支払いを求めていくことになりますが、本人が交渉に応じないようなケースでは民事訴訟の提起も検討しなければなりません。

懲戒解雇処分

横領は、重大な企業秩序違反に該当しますので、懲戒処分の対象になります。

懲戒処分にはいくつか種類がありますが、横領は犯罪行為ですので、懲戒解雇が認められる可能性が高いです。ただし、後日懲戒処分の有効性が問題になる可能性もありますので、事前に弁護士に相談して、処分の有効性などをチェックしてもらうとよいでしょう。

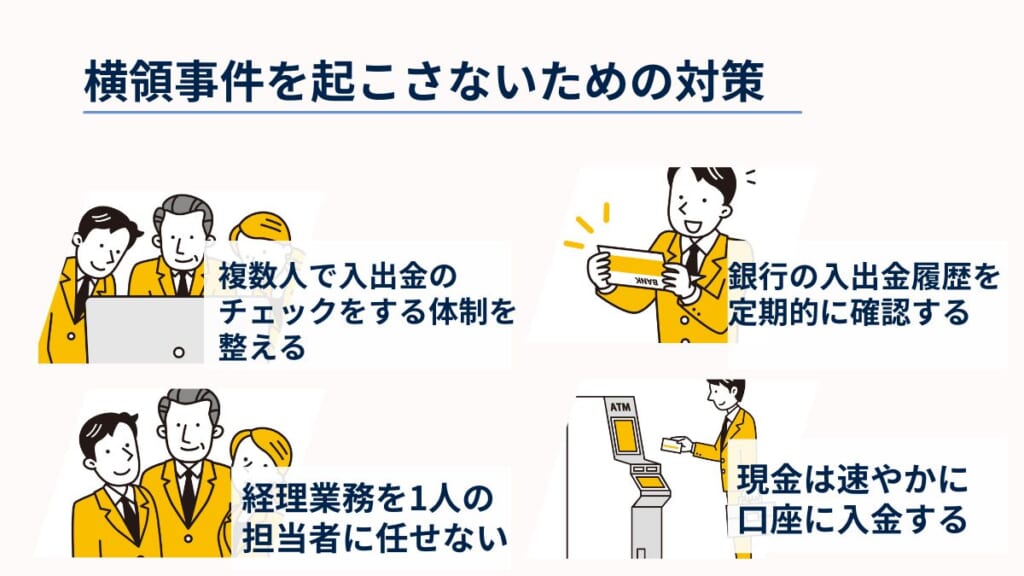

横領事件を起こさないための対策

横領事件が発生してしまうと、企業としての信用性の低下や横領による多額の損害が発生しますので、企業としては、横領事件を起こさないための対策が重要になります。横領事件を起こさないためにできることとしては、以下のような対策が考えられます。

複数人で入出金のチェックをする体制を整える

横領事件を起こさないためには、できるだけ横領をしづらい環境を作ることが大切です。

現金や預金を取り扱う業務に従事する場合は、複数人で入出金のチェックをする体制を整備するとよいでしょう。これにより現金や預金の横領をしてもすぐにバレてしましますので、横領の抑止につながります。

銀行の入出金履歴を定期的に確認する

銀行の入出金履歴を定期的に確認するのも横領を防止するための対策として有効です。

定期的に入出金を確認していれば、不審なお金の流れがあった場合にすぐに気づくことができますので、横領事件が起きたとしても被害の拡大を防ぐことができます。また、定期的に入出金の確認をしているという姿勢を示すことで、社員も容易に横領ができなくなりますので、横領の抑止につながります。

経理業務を1人の担当者に任せない

経理業務を1人の担当者に任せてしまうと、担当者の裁量によって簡単に横領ができてしまいます。そのため、横領を防ぐには経理業務は、複数の社員で担当させるべきでしょう。

また、経理業務に従事する社員を定期的に異動することも横領事件の防止に有効な対策となります。

現金は速やかに口座に入金する

横領事件を防止するには、社員が現金に触れる機会をできる限り減らすのがポイントです。

現金を扱う業務であれば、すみやかに現金を口座に入金するなどのルール作りをするとよいでしょう。場合によっては小口現金を廃止して、法人カードでの支払いにすることも有効な対策となります。

横領罪を犯してしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所の相談を

横領罪は、法定刑に罰金刑の定めがありませんので、財産犯の中でも重い犯罪の部類に入ります。被害額によっては初犯であっても実刑になる可能性がありますので、少しでも有利な処分を獲得するには、できる限り早めに弁護士に相談することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の弁護に関する豊富な経験と実績があり、横領事件についてもこれまで多数取り扱ってきています。有利な処分を得るためのポイントを熟知していますので、横領事件を起こしてしまったときは、すぐに当事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士がすぐに被害者との示談交渉に着手し、逮捕や起訴の回避に向けて全力でサポートいたします。

当事務所では、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく対応可能です。また、初回法律相談を無料で対応していますので、まずは相談だけでも結構です。

刑事事件は、スピード勝負と言われるように迅速な対応が重要になりますので、少しでも早く弁護活動に着手するためにもまずは当事務所までお問い合わせください。

まとめ

横領罪とは、横領罪は、自己の占有する他人の物を不法に領得することで成立する犯罪です。

被害額によっては初犯であっても実刑になる可能性のある犯罪になりますので、すぐに被害者との示談に着手することが大切です。

もっとも、被害者との示談交渉には、専門家である弁護士のサポートが不可欠となりますので、自分で対応するのではなく、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。