「税務調査で横領がばれるって本当?」

「どのような手口の横領が税務調査でばれる?」

「税務調査で横領がばれるとどのような責任を問われる?」

税務調査とは、国税庁や税務署が行う調査で、納税者が正しく税務申告をしているのかが調べられます。税務調査では、帳簿や領収書・請求書などの証憑、取引先への反面調査などが行われますので、以下のような不正がばれる可能性があります。

・請求書を捏造し、架空口座への振り込み

・請求書を改ざんし、取引先への水増し請求

・会社の経費で私的な物品を購入

・在庫の横流しによる売買代金の着服

これらの行為は、業務上横領罪、背任罪、特別背任罪といった犯罪に該当しますので、税務調査により横領がばれると逮捕・起訴されて刑事罰が科される可能性があります。

本記事では、

| ・税務調査で横領がばれる理由 ・税務調査でばれる可能性がある横領の手口 ・税務調査で横領がばれたときに問われる責任 |

などについてわかりやすく解説します。

税務調査で横領がばれたとしても、早期に被害を受けた会社との間で示談をすることができれば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。そのためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが必要になりますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

目次

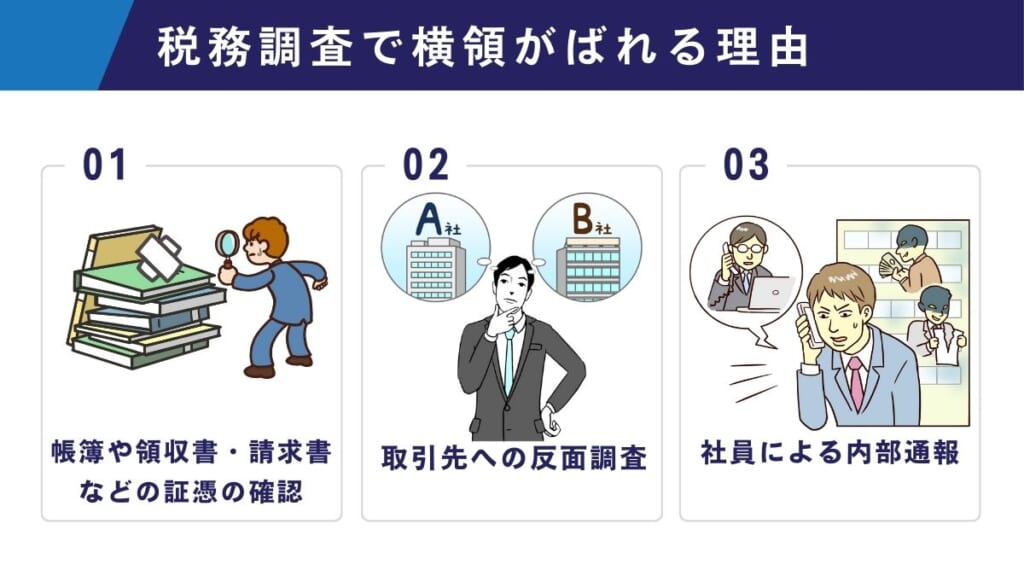

税務調査で横領がばれる理由

税務調査により社内での横領がばれることがあります。以下では、税務調査で横領がばれる理由について説明します。

帳簿や領収書・請求書などの証憑の確認

税務調査では、調査官から以下のような資料の提出が求められます。

| ・総勘定元帳 ・売掛帳 ・買掛帳などの帳簿関係書類 ・見積書、納品書、請求書、領収書などの売上および仕入関係書類 ・在庫表などの棚卸し関係書類 ・請求書、領収書などの経費関係書類 ・源泉徴収簿、タイムカード、扶養控除申告書、社会保険関係届出書などの給与関係書類 ・金銭消費貸借契約書、不動産賃貸借契約書、商取引に関する継続的取引の契約書などの事業関係書類 ・株主総会や取締役会の議事録、稟議書 |

調査官は、このような資料を入念にチェックし、不正なお金の流れがないかどうかを調べますので、巧妙に細工をしていても複数の証憑を突き合わせることで、不正な入出金が明らかになり、横領がばれることがあります。

取引先への反面調査

横領をするような人は、会社にばれないように証憑などを巧妙に細工していますので、証憑の調査だけでは、横領が発覚しないこともあります。

しかし、税務調査では、政務調査対象者(対象企業)だけでなく、その取引先などの関係者に対しても調査が行われます。このような調査を「反面調査」といいます。自社の資料については巧妙に細工できたとしても、取引先が保有する資料までは細工できませんので、反面調査により不正な入手金が明らかになれば、横領がばれてしまいます。

社員による内部通報

税務調査は、社員による内部通報をきっかけに行われることもあります。

具体的な資料や情報に基づくタレコミがあると、税務調査でもその点に絞って調査を行うことができますので、横領がばれる可能性が高くなります。

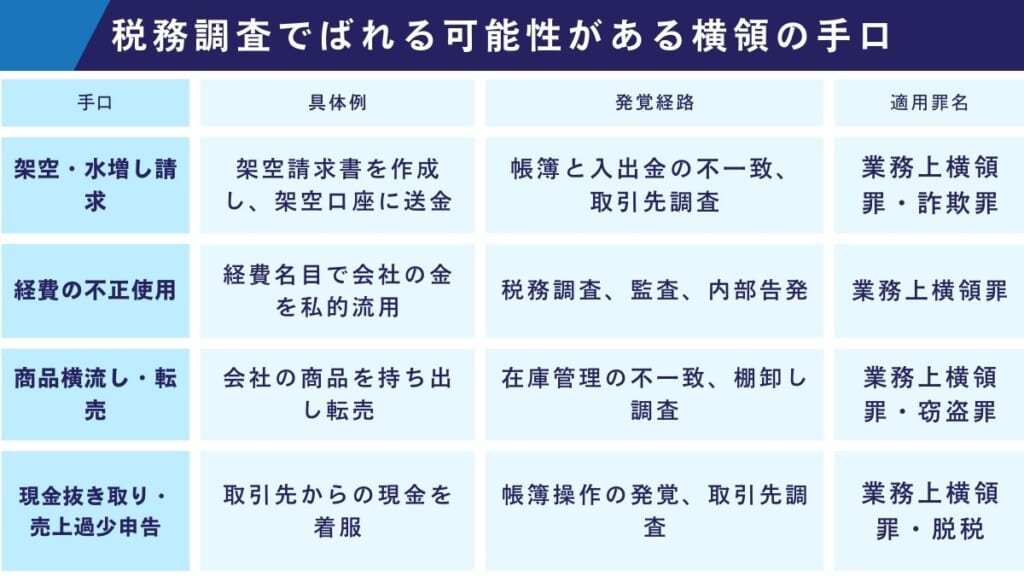

税務調査でばれる可能性がある横領の手口

税務調査でばれる可能性がある横領の手口には、以下のようなものがあります。

架空請求・水増し請求

| ・経理担当者が請求書を捏造し、架空口座に振り込みをする ・経理担当者が請求書を改ざんし、取引先への水増し請求をする |

このような架空請求や水増し請求は、請求書や領収書と実際の入出金を照らし合わせることで、横領がばれてしまします。取引先への水増し請求に関しては、取引先への反面調査の結果、横領が判明することもあります。

経費の不正使用

| ・会社の担当者が経費として預かったお金を私的に使用する |

| ・経理担当者が小口現金を抜き取る |

| ・経理担当者が預金を多めに引き出して、その一部を着服する |

経費と称して会社のお金を私的に使う手口も横領のよくある手口の一つです。税務調査では、経費の支出についても細かく調査が行われますので、帳簿上経費の支出があるにもかかわらず、それに関する証憑が存在しないような場合には横領がばれる可能性があります。

商品の横流し・転売

| ・会社の商品を持ち出して、フリマアプリで転売する |

| ・会社名義で商品を仕入れ、それを第三者に転売する |

| ・会社で購入した郵便切手などを換金する |

税務調査では、在庫表などの棚卸し関係書類も調査の対象になります。在庫表に記載された商品が実際には存在しない場合には、商品の横流しや転売といった横領を疑われるきっかけになります。

現金の抜き取り・売上の過少申告

| ・取引先から受け取った現金を会社に報告せずに着服する |

| ・売上金額を実際よりも少なく報告し、差額を着服する |

売上の過少申告は、脱税の手口としてよくある手口の一つになりますので、税務調査でも重点的に調査が行われます。帳簿を巧妙に細工していたとしても、取引先への反面調査により売上の過少申告がばれてしまいますので、その差額分の横領を疑われてしまいます。

税務調査で横領がばれたときに問われる責任

| 種類 | 概要 | 具体例 | 刑罰・処分 |

|---|---|---|---|

| 刑事責任 | 横領や不正行為に対する法的処罰 | 会社の資金を私的に流用、架空請求のリベート受領 | 業務上横領罪:10年以下の懲役 背任罪:5年以下の懲役または50万円以下の罰金 特別背任罪:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |

| 民事責任 | 会社への損害に対する賠償責任 | 会社資金の横領による損害 | 損害賠償請求:会社から賠償請求、財産差し押さえの可能性 |

| 懲戒処分 | 社内規則違反に対する処分 | 横領行為の発覚 | 懲戒解雇:職を失い再就職困難、退職金の不支給・減額 |

🔹注意点

- 刑事責任 → 逮捕・起訴 の可能性大

- 民事責任 → 損害賠償請求・財産差し押さえ のリスク

- 社内処分 → 懲戒解雇・退職金なし

✅ 早期対応が必要!

発覚前に弁護士へ相談し、示談や損害賠償の交渉を進めることで、処分の軽減が期待できる。

税務調査で横領がばれてしまうとどのような責任を問われるのでしょうか。以下では、刑事上の責任と民事上の責任について説明します。

刑事責任|業務上横領罪・背任罪・特別背任罪

税務調査で横領がばれてしまった場合、横領をした本人は、以下のような罪に問われる可能性があります。

【業務上横領罪】

業務上横領罪とは、業務上、自分が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。たとえば、経理担当者が会社の経費を私的に流用する、会社員が領収書を改ざんして経費の水増し請求をするなど行為が業務上横領罪に該当します。

業務上横領罪が成立すると10年以下の懲役に処せられます。

【背任罪】

背任罪とは、他人から任された職務に背いて、自分や第三者の利益を図るために他人に損害を与える犯罪です。

たとえば、取引先に架空の代金を上乗せした金額を請求させるなどしてリベートを受領し、会社に損害を与えたようなケースが背任罪に該当します。

背任罪が成立すると5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

関連コラム:背任罪とは?構成要件や他の犯罪との違い、弁護士に依頼するメリット

【特別背任罪】

特別背任罪とは、取締役や監査役など会社で重要なポジションにある人が会社の任務に背く行為を行い、会社に損害を与えた場合に成立する犯罪です。基本的な行為は、背任罪と共通しますが、特別背任罪は、取締役や監査役などの一定の地位にある人にのみ成立する犯罪になります。

特別背任罪が成立すると10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられます。

関連コラム:特別背任罪とは?成立要件や罰則、具体的な事例やリスクなどを解説

民事責任|損害賠償請求・懲戒解雇

税務調査で横領がばれてしまった場合、横領をした本人は、以下のような民事責任を問われる可能性があります。

【損害賠償請求】

横領は、会社に損害を与える行為ですので、損害を被った会社は、横領をした本人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。

横領をしたのが事実であれば、行為者には賠償責任がありますので、会社の請求に応じて賠償金の支払いをしなければなりません。賠償金の支払いをしないと、訴訟を提起され、最終的に財産を差し押さえられてしまいます。

【懲戒解雇】

横領行為は、就業規則で定める懲戒事由に該当します。懲戒事由に該当する行為をした場合、会社からは懲戒処分が行われますが、横領行為は、重大な企業秩序違反となりますので、懲戒処分の中でももっとも重い「懲戒解雇」が選択される可能性が高いです。

懲戒解雇になれば、職を失うことで今後の収入が絶たれてしまうだけでなく、再就職も困難になります。また、横領行為の内容によっては、退職金が不支給または減額になる可能性もあります。

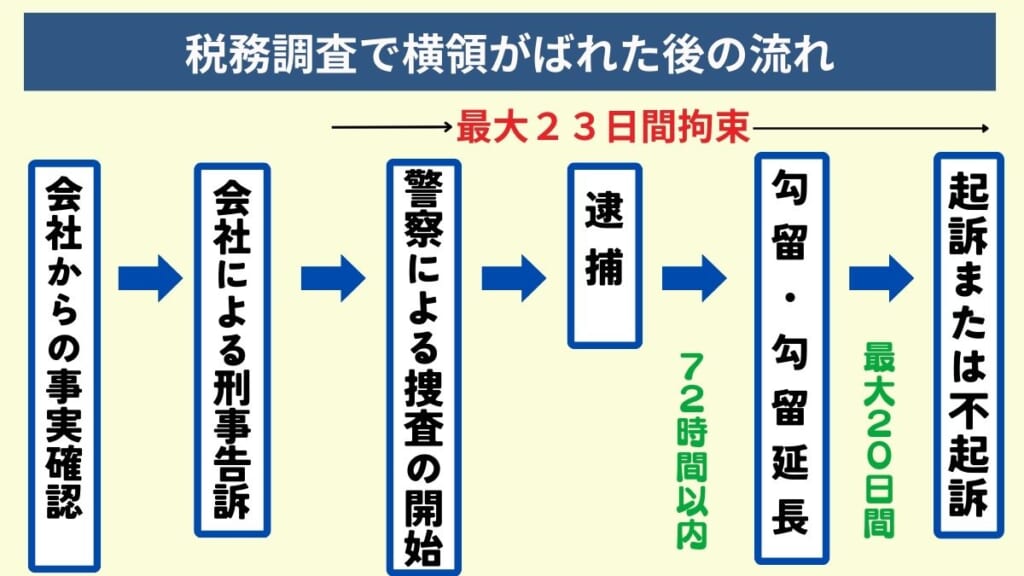

税務調査で横領がばれた後の流れ

税務調査で横領がばれると、以下のような流れで刑事事件が進んでいきます。

会社からの事実確認

税務調査で横領の指摘がなされると、会社では、横領の事実の有無を確認するために調査が行われます。証憑や関係者への聴取の結果、横領行為が確認できた場合、次は、対象者への事実確認を行います。

会社からの事実確認において横領行為を認めると、自宅謹慎を命じられ、会社ではその後の処分を検討していくことになります。

会社による刑事告訴

行為者が横領したお金の返済に応じないような場合、会社は横領事件として刑事告訴を検討することになります。また、行為者が返済に応じていたとしても、多額の横領事件になると株主への説明のために、刑事告訴を行うケースもあります。

警察による捜査の開始

被害を受けた会社から刑事告訴があると、警察による捜査が開始します。

業務上横領罪は、親告罪ではありませんので、被害者による告訴がなくても警察は捜査を行うことが可能です。しかし、被害者からの告訴がなければ警察は事件を把握することはありませんので、一般的には被害者による刑事告訴をきっかけに捜査が行われます。

逮捕・勾留

警察による捜査の結果、被疑者が逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されると、被疑者の身柄を拘束するために「逮捕」が行われます。

逮捕された被疑者は、警察署で警察官の取り調べを受け、逮捕から48時間以内に検察官に身柄が送致されます。被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするか判断をしなければなりません。

検察官により勾留請求がなされると裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、勾留を許可するかどうかの判断を行います。勾留が許可されると原則として10日間の身柄拘束となり、その後、勾留延長も認められるとさらに最長10日間の身柄拘束を受けます。

すなわち、逮捕から合計すると最長で23日間にも及ぶ身柄拘束になります。

検察官による起訴・不起訴の決定

勾留期間が満了するまでの間に検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。

起訴された場合、刑事裁判により横領の事実が審理され、刑事罰が科されます。税務調査で横領がばれたときに問われる業務上横領罪、背任罪、特別背任罪は、非常に重い罪ですので、横領金額が高額になれば、初犯でも実刑判決になる可能性もありますので注意が必要です。

関連コラム:横領で逮捕されるケースとは?逮捕のリスクや逮捕回避の対処法を解説

税務調査で横領がばれそうなときに弁護士に相談するメリット

税務調査で横領がばれそうになったときは、以下のようなメリットがありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

会社との示談交渉により事件化を回避できる

税務調査で横領がばれそうになったときはすぐに会社と示談することが重要です。

会社との示談により横領した金額を賠償することができれば、刑事事件化を回避できますので、逮捕や起訴のリスクが消滅します。

しかし、横領事件がばれると会社からは自宅謹慎を命じられてしまいますので、本人だけでは会社との示談交渉を行うことは困難です。弁護士であれば代理人として会社と示談交渉を行うことが可能です。会社としても、刑事事件になり会社の信用問題に発展するよりも、示談により穏便に解決したいと考えるのが通常ですので、弁護士が窓口になって対応すれば示談をまとめられる可能性が高くなります。

逮捕や起訴を回避するためのサポートができる

税務調査により横領がばれて、刑事告訴をされてしまうと、逮捕や起訴となるリスクがあります。逮捕されれば長期間の身柄拘束を受けることになりますし、起訴されればほぼ確実に有罪になりますので、事案によっては刑務所に収監されるリスクもあります。

弁護士であれば、刑事事件化した後であっても、逮捕や起訴を回避するためのサポートができますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

刑事責任以外の問題にも対応可能

税務調査で横領がばれると刑事責任以外にも損害賠償請求や懲戒解雇などの民事上の問題も発生します。

横領が事実であれば会社からの損害賠償請求に応じなければなりませんが、会社からの請求額が正しいとは限りません。弁護士が請求内容を精査することで、適正な賠償額へと減額できる可能性もありますし、分割返済に応じてもらえる可能性も高くなります。

また、横領により懲戒解雇となった場合には退職金の不支給または減額になるケースもありますが、常に退職金の不支給・減額が認められるわけではありません。弁護士が対応することで退職金の不支給・減額の違法性が明らかになり、退職金の支払いに応じてもらえる可能性もあります。

このように民事上の問題に関しても、弁護士に依頼することでさまざまなメリットが得られますので、横領してしまったときは、刑事および民事の対応を弁護士に任せるべきでしょう。

税務調査で横領がばれるのが不安な方はグラディアトル法律事務所に相談を

税務調査では、さまざまな資料を細かくチェックされますので、調査の過程で社員による横領が明らかになるケースもあります。横領行為をしてしまい、税務調査でばれるのが不安だという方は、横領がばれる前にグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の弁護に関する豊富な経験と実績がありますので、横領事件の弁護も得意としています。横領がばれる前であれば、早期に会社と示談をすることで刑事事件化を回避できる可能性もありますので、会社との示談交渉は、経験豊富な当事務所の弁護士にお任せください。示談交渉のポイントを熟知していますので、スムーズに示談交渉をまとめることが可能です。

また、当事務所では刑事事件に関してスピード対応を心がけていますので、最短で即日対応が可能です。身柄拘束されている場合には、すぐに警察署に駆けつけて面会を実施しますので、一刻も早く当事務所までご相談ください。

さらに、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく対応可能です。初回法律相談を無料で対応していますので、横領事件に関する相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

税務調査をきっかけに社内での横領がばれてしまうことがあります。横領がばれてしまうと、業務上横領罪・背任罪・特別背任罪などの刑事責任や損害賠償請求・懲戒解雇などの民事責任を追及されてしまいますので、その対応は専門家である弁護士に任せた方が安心です。

税務調査で横領がばれるのが不安な方や横領がばれてしまったという方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。