「特別背任罪とはどのような犯罪?」

「背任罪と特別背任罪は何が違うの?」

「特別背任罪に問われた実際の事例を知りたい」

特別背任罪とは、取締役や監査役など会社で重要なポジションにある人が会社の任務に背く行為を行い、会社に損害を与えた場合に成立する犯罪です。

特別な権限のある者による背任行為は、通常の背任行為よりも悪質であると考えられているため、通常の背任罪よりも重く処罰されることになります。

特別背任罪の典型例としては、

・回収困難であると知りながら会社資金を用いて融資をする行為

・私的な損失を会社に付け替えて損害を与える行為

などがありますが、いずれも損害額が高額になりやすく、起訴されると初犯であっても実刑になるリスクがあります。そのため、特別背任罪に該当する行為をしてしまったときは、すぐに被害者との示談交渉を開始するなど適切な対応が求められます。

本記事では、

| ・特別背任罪とは ・特別背任罪にあたる行為の具体例 ・特別背任罪と他の犯罪との違い |

などについてわかりやすく解説します。

被害者との示談交渉を行う際には、弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずは刑事に強い弁護士に相談するようにしましょう。

目次

特別背任罪とは

特別背任罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。以下では、特別背任罪の概要と特別背任罪にあたる行為の具体例を説明します。

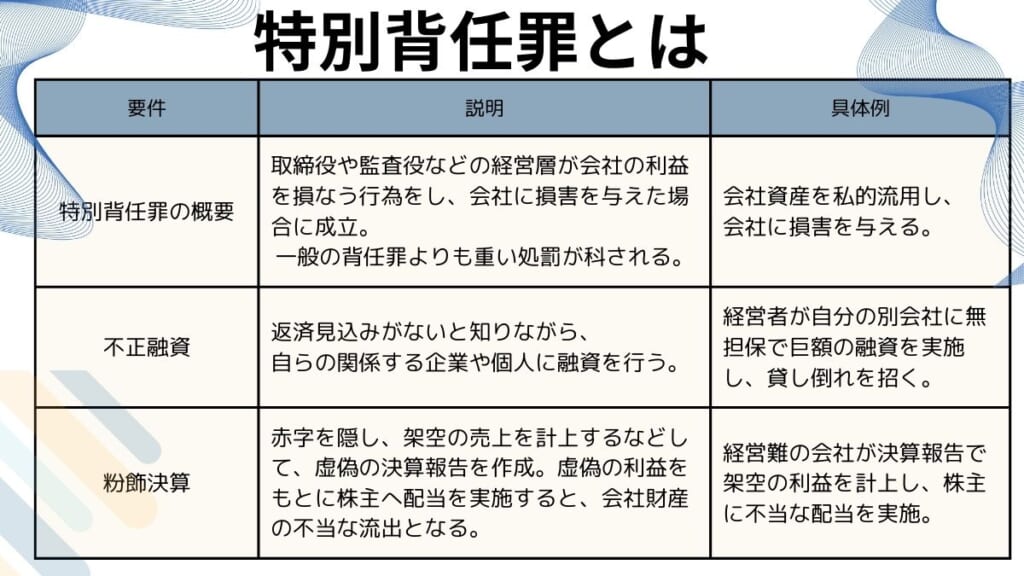

特別背任罪の概要

特別背任罪とは、取締役や監査役など会社で重要なポジションにある人が会社の任務に背く行為を行い、会社に損害を与えた場合に成立する犯罪です。

取締役など一定の地位にある人による背任行為は、会社に与える損害が大きくなりやすいことから、一般的な背任罪よりも重く処罰されています。裁判で有罪になれば、初犯であっても実刑判決が言い渡されて、刑務所に収容される可能性も十分にあります。そのため、万が一、特別背任罪を犯してしまったときは、すぐに適切な対応をとることが重要になります。

特別背任罪にあたる行為の具体例

特別背任罪にあたる行為としては、以下のような例が挙げられます。

【回収困難であると知りながら、会社資金を用いて融資をする行為|不正融資】

会社経営者には業務に関する包括的な権限が与えられていますので、融資の決定についても基本的には経営判断に属する事項になります。しかし、返済の見込みがないにもかかわらず、自分が代表を務める会社に融資を実行するのは、会社に対する任務に違背していると評価できますので、特別背任罪が成立する可能性があります。

【赤字なのに利益があるように装って株主への配当を実施する行為|粉飾決算】

会社の経営者が経営能力がないとみなされることを嫌い、架空の売上げを計上するなどして粉飾決算を行う事例があります。粉飾決算による架空の利益で株主への配当を行うと、会社財産の流出という損害が発生しますので、特別背任罪に問われる可能性があります。

特別背任罪の成立要件

特別背任罪は、以下の要件を満たした場合に成立します。

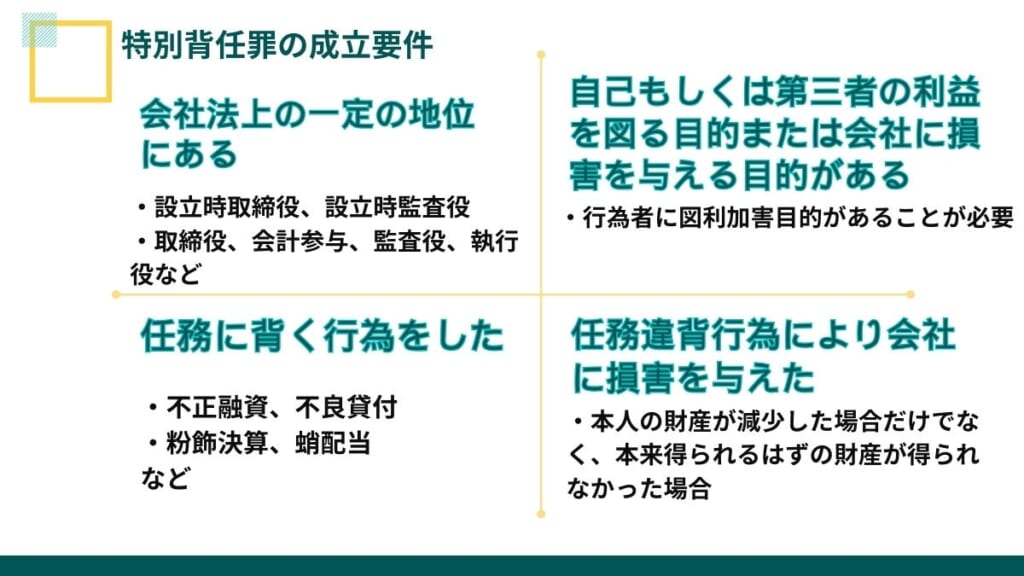

会社法上の一定の地位にあること

特別背任罪は、会社法960条1項各号に規定された人に限って成立する犯罪です。具体的には、以下のような地位にある人が対象になります。

| ・発起人 |

| ・設立時取締役、設立時監査役 |

| ・取締役、会計参与、監査役、執行役 |

| ・仮処分命令により選任され、役員の職務を代行している人 |

| ・役員が欠けたために会社法346条2項等により選任され、一時的に役員の職務を行っている |

| ・支配人 |

| ・事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人 |

| ・検査役 |

自己もしくは第三者の利益を図る目的または会社に損害を与える目的があること

特別背任罪が成立するには、行為者に図利加害目的があることが必要です。

図利加害目的とは、「自己または第三者の利益を図る目的」(図利目的)と「本人に損害を加える目的」(加害目的)といういずれかの目的があることをいいます。

特別背任罪が問題になる事案では、図利加害目的と会社の利益を図る目的の両方を有している場合があります。このような場合は、どちらが主たる目的であったかどうかにより図利加害目的の有無を判断します。

任務に背く行為をしたこと

任務違背行為とは、会社から職務を任されたものとして、法的に期待された役割を果たさないことをいいます。

取締役など会社経営に関与する立場の人は、さまざまな経営判断に直面しますが、結果として会社に損害を与えたとしてもそのすべてが処罰の対象になるわけではありません。経営判断の前提となる事実認識や決定内容が著しく不合理なものでなければ、任務違背行為とはなりません。

特別背任罪における任務違背行為に該当し得るものとしては、以下のような行為が挙げられます。

| ・不正融資、不良貸付 ・粉飾決算、蛸配当 ・自己取引 ・不当な債務負担行為 |

任務違背行為により会社に損害を与えたこと

財産上の損害とは、本人の財産が減少した場合だけでなく、本来得られるはずの財産が得られなかった場合も含まれます。

たとえば、不正融資の事案では、会社には貸付金の返還を求める権利(債権)がありますが、相手に返済能力がなく、適切な担保もないような状態では回収は困難ですので、損害の発生が認められます。

なお、会社に財産上の損害が生じなかった場合には、特別背任未遂罪が成立します。

特別背任罪に問われた具体的な事例

以下では、特別背任罪に問われた具体的な事例を紹介します。

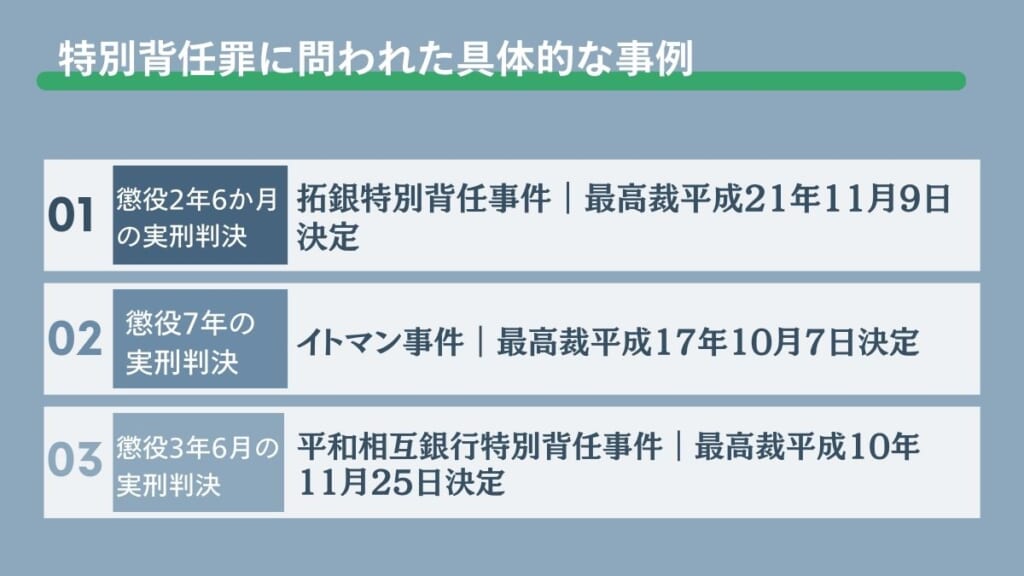

拓銀特別背任事件|最高裁平成21年11月9日決定

銀行の代表取締役頭取ら3人が、実質的に倒産状態にある融資先企業に対し、赤字補填金などを実質無担保で融資を行った事件です。本来、銀行が融資を実行する際には、融資先の返済能力などを調査し、回収困難にならないよう適切な担保を設定することが求められているにもかかわらず、被告人らは、経営上合理的な理由なく無担保で融資を継続し、銀行に多額の損害を与えることになりました。

裁判所は、被告人ら3人に対して、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

被告人らには、前科前歴がなく、銀行から退職金を得ていないなどの有利な事情もありましたが、損害額が高額であり、銀行の頭取としての基本的な義務をないがしろにしたことから任務違背の程度が大きく、実刑判決となりました。

イトマン事件|最高裁平成17年10月7日決定

イトマン事件とは、「戦後最大の経済事件」とも呼ばれる特別背任事件です。この事件は、大阪市内の総合商社・伊藤萬の代表取締役が、共犯者らと共謀して、不正な融資や取引により会社から数千億円を引き出した事件です。具体的には、絵画などの美術品購入をめぐる任務違背のほか、不動産投資(ゴルフ場開発資金)名目での巨額融資などで、会社に多額の損害を与えることになりました。

裁判では、被告人らに懲役7年の実刑判決が下されています。

平和相互銀行特別背任事件|最高裁平成10年11月25日決定

平和相互銀行特別背任事件とは、当時の株式会社平和相互銀行の監査役で顧問弁護士であり、経営上強い発言力を持っていた被告人が、代表取締役らと共謀して、融資先から必要な担保をとらずに土地の購入資金・開発資金などを不正融資した事件です。

起訴された不正融資は4件あり、いずれも特別背任罪の成立が認められ、被告人のうち1人が懲役3年の実刑判決、もう1人が懲役3年6月の実刑判決となりました。

関連記事:特別背任罪に関する代表的な3つの事例とよくある質問を弁護士が解説

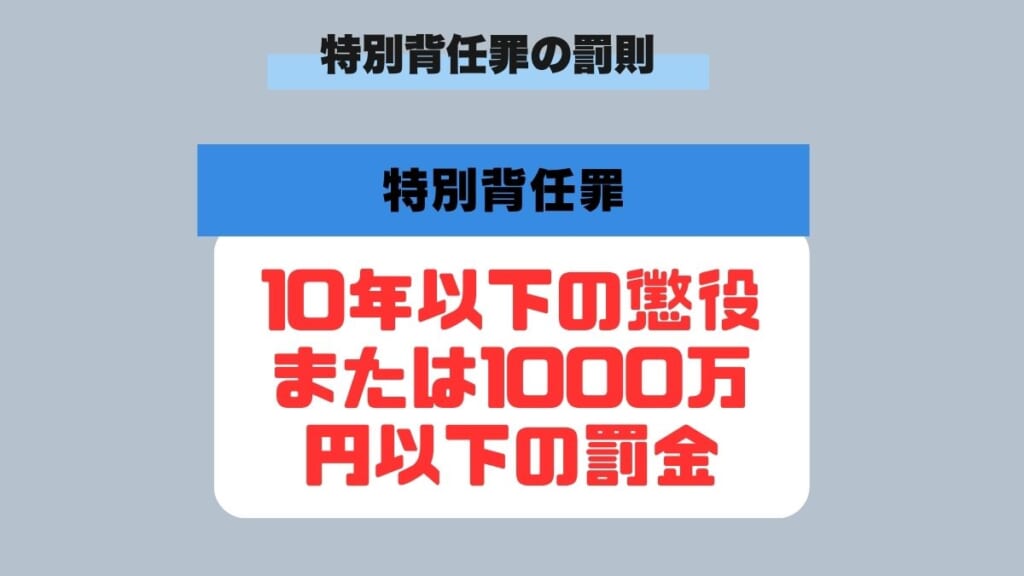

特別背任罪の罰則

特別背任罪の法定刑は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)です。

背任罪の法定刑が5年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、特別背任罪の刑罰が非常に重いことがわかります。

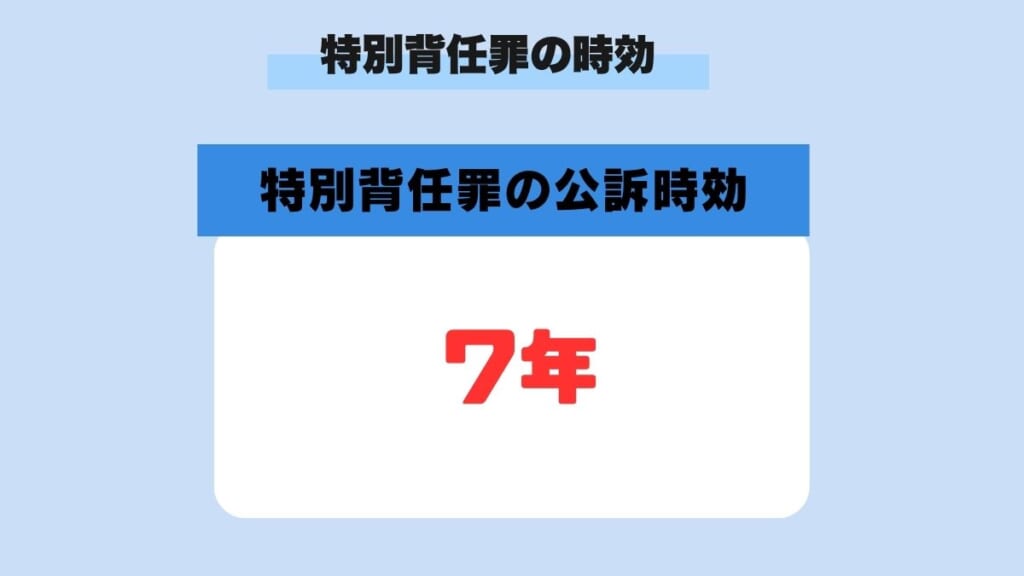

特別背任罪の時効

特別背任罪には、公訴時効があります。公訴時効とは、犯罪行為から一定期間が経過すると検察官が事件を起訴することができなくなる制度です。

特別背任罪の公訴時効は、7年と定められていますので、任務違背行為から7年が経過すれば特別背任罪で処罰されることはありません。

しかし、過去の任務違背行為について現時点で立件されていなくても、犯行から数年後に事件が発覚し、警察による捜査が及ぶ可能性があります。特別背任事件は、会社に与える損害額も大きいため、何らかのきっかけで事件が発覚してしまいますので、時効まで逃げ切るのは困難です。そのため、警察による捜査が始まる前に、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

関連記事:特別背任罪の時効とは?刑事・民事上の時効と時効待ち以外の対処法

特別背任罪と背任罪・横領罪との違い

特別背任罪と似た犯罪に、刑法上の背任罪と横領罪があります。以下では、特別背任罪と背任罪・横領罪との違いを説明します。

特別背任罪と背任罪との違い

特別背任罪と背任罪は、いずれも任務違背行為により本人に損害を与えた場合に成立する犯罪であるという点で共通します。

しかし、特別背任罪は、会社法960条1項各号で定める一定の身分がある人にのみ成立する犯罪ですので、背任罪の加重類型にあたります。特別背任罪と背任罪との違いをまとめると、以下のようになります。

| 特別背任罪 | 背任罪 | |

|---|---|---|

| 規定されている法律 | 会社法 | 刑法 |

| 犯罪の主体 | 取締役、会計参与、監査役、執行役など株式会社において一定の地位にある者 | 他人のための事務処理者 |

| 法定刑 | 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり) | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

関連記事:

背任罪とは?構成要件や他の犯罪との違い、弁護士に依頼するメリット

特別背任罪と横領罪との違い

特別背任罪と横領罪は、いずれも信任関係に反して他人に損害を与えるという点で共通する犯罪です。

しかし、犯罪の主体、財産上の損害、目的、行為、法定刑などについて、以下のような違いがあります。

| 項目 | 特別背任罪 | 横領罪 |

|---|---|---|

| 規定されている法律 | 会社法 | 刑法 |

| 犯罪の主体 | 取締役、会計参与、監査役、執行役など株式会社において一定の地位にある者 | 他人の物の占有者 |

| 財産上の損害 | 被害者の財産状況の悪化 | 個々の財産の損失 |

| 目的 | 図利加害目的 | 不法領得の意思 |

| 行為 | 任務違背行為(本人の信任や委託の趣旨に反する行為) | 横領行為(所有者にしかできない処分をすること) |

| 法定刑 | 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり) | 5年以下の懲役 |

関連記事:横領罪とは?構成要件・法定刑・時効・逮捕の流れをわかりやすく解説

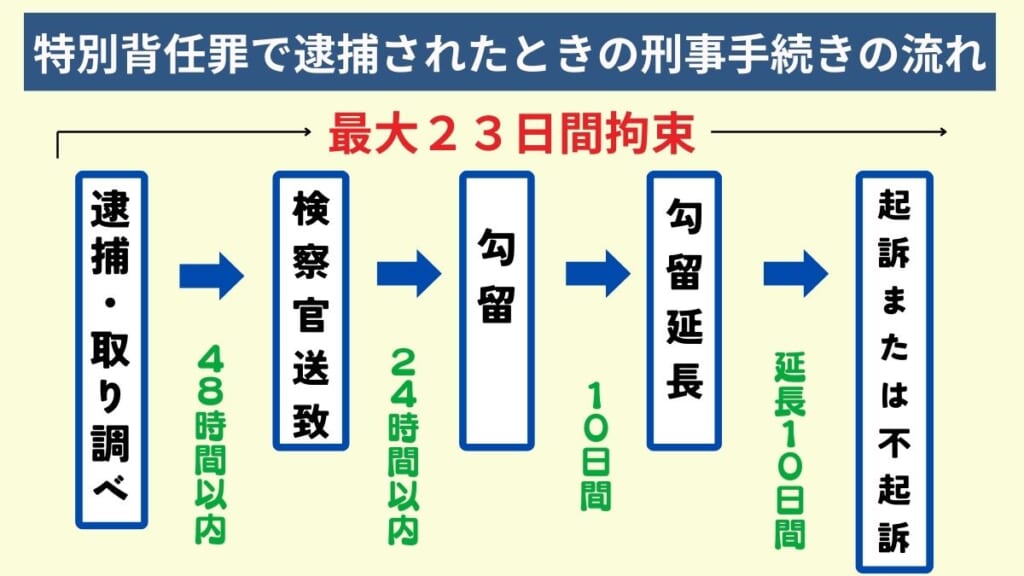

特別背任罪で逮捕されたときの刑事手続きの流れ

特別背任罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進みます。

警察による逮捕・取り調べ

逮捕の種類には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕(後日逮捕)の3種類がありますが、特別背任罪は、任務違背行為からしばらく経ってから問題が発覚するケースがほとんどですので、逮捕される場合は通常逮捕となるのが一般的です。

取締役など会社において重要な地位にある人物だと、特別背任事件に関する証拠隠滅も容易ですので、証拠隠滅のおそれがあることを理由に逮捕される可能性があります。警察により逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束され、警察官による取り調べを受けます。

なお、逮捕には時間制限がありますので、警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。

検察官送致

検察官は、被疑者の身柄送致を受けた後、被疑者に対する取り調べを行い、勾留請求をするかどうかの判断をします。勾留請求を行う場合には、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求を行わなければなりません。

特別背任事件は、関係者も多数存在し、事案も複雑であるため、逮捕から72時間の取り調べだけでは事案の全容を解明することは困難です。そのため、ほとんどのケースで勾留請求がされると考えておいた方がよいでしょう。

勾留・勾留延長の決定

検察官から勾留請求があると裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施して、勾留を許可するかどうかの判断を行います。

裁判官が勾留を許可すると、その時点から原則として10日間の身柄拘束となり、その後勾留延長も許可されるとさらに最長10日間の身柄拘束となります。逮捕から合計すると最大で23日間にも及ぶ身柄拘束となりますので、被疑者に生じる肉体的・精神的負担は非常に大きなものとなります。

起訴または不起訴の決定

検察官は、勾留期限が満了するまでに、それまでに得られた証拠などに基づいて、特別背任事件を起訴するかどうかを決定します。

不起訴処分になればその時点で釈放となり前科も付くことはありません。しかし、起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪になってしまいますので、不起訴処分を獲得できるかどうかが重要になります。

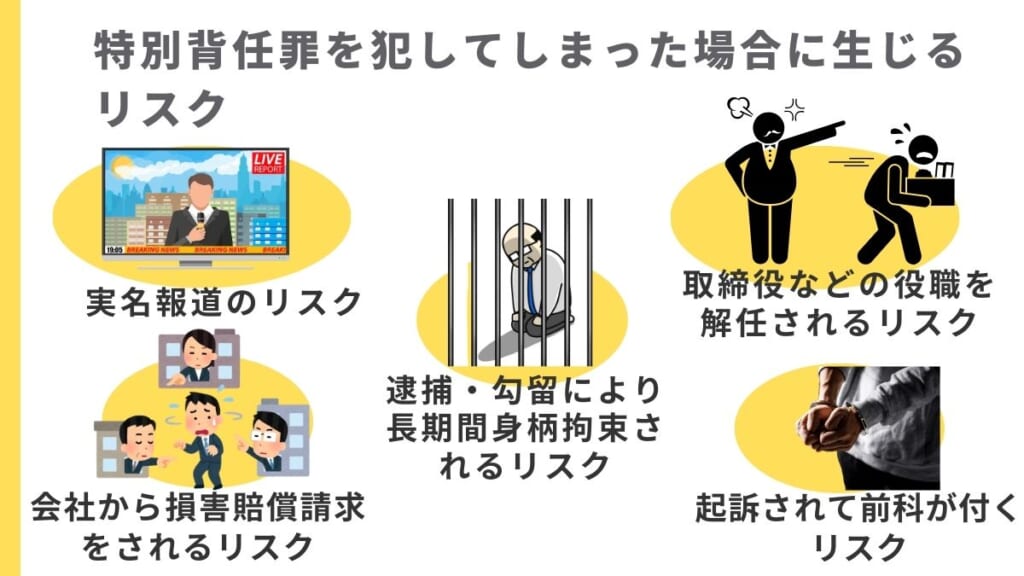

特別背任罪を犯してしまった場合に生じるリスク

特別背任罪を犯してしまった場合、以下のようなリスクが生じます。

実名報道をされるリスク

特別背任事件は、社会的関心の高い事件になりますので、特別背任事件で逮捕されるとTVやネットニュース、新聞などで実名報道される可能性が高いです。

実名報道されるとインターネット上に事件の情報が一生残ってしまいますので、その後の人生やキャリア形成に大きな支障を生じるリスクがあります。また、家族がいる場合、学校や職場などで肩身の狭い思いをさせることになりますので、自分だけでなく家族の人生も一変してしまうでしょう。

取締役などの役職を解任されるリスク

特別背任罪は、取締役などの一定の役職にある人が犯す罪ですので、特別背任事件が発覚すれば、会社から取締役などの役職を解任されてしまいます。

役職を解任されてしまえば、当然役員報酬などは受け取ることができず、役員退職慰労金なども不支給となる可能性が高いです。それにより収入が途絶えてしまいますので、これまでのような生活が送れなくなる可能性があります。

会社から損害賠償請求をされるリスク

特別背任事件は、任務違背行為により会社に損害を生じさせていますので、会社から損害賠償請求をされるリスクがあります。

特別背任事件での損害額は、数億円規模になるケースも少なくありませんので、全財産を失ってしまう可能性もあるでしょう。

逮捕・勾留により長期間身柄拘束されるリスク

逮捕・勾留されると最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。特に、特別背任事件は、関係者が多数存在し、事案も複雑であるため、特別背任罪の容疑で事件ごとに再逮捕・再勾留が繰り返される可能性があります。再逮捕・再勾留が繰り返されると最終的に起訴・不起訴の判断が出るまで数か月間身柄拘束される可能性もありますので注意が必要です。

起訴されて有罪になると前科が付くリスク

特別背任罪で起訴されてしまうと、99%以上の割合で有罪になりますので、前科が付いてしまいます。

前科が付くことで就業できない職種や資格があり、履歴書の賞罰欄への記載が必要になるため、今後のキャリア形成に支障が生じる可能性があります。

また、会社に多額の損害を与えた事件になると初犯であっても執行猶予の付かない実刑判決になりますので、刑務所に収容されるリスクもあります。

特別背任罪に関するよくある質問

以下では、特別背任罪に関するよくある質問を紹介します。

特別背任罪で執行猶予はつく?

特別背任罪の法定刑は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)ですので、処断刑が3年以下の懲役になれば執行猶予が付く可能性があります。執行猶予が付けば有罪になっても刑務所に入ることはありませんので、起訴された場合は、執行猶予付き判決の獲得を目指していくことになります。

実刑か執行猶予かは、以下のような事情を踏まえて判断します。

| ・損害額 |

| ・行為の態様(期間、回数など) |

| ・悪質性(計画性、巧妙さ) |

| ・動機 |

| ・加害者の立場 |

| ・被害弁償の有無・程度 |

有罪になった場合の見通しを知りたいという場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

共犯者も特別背任罪で処罰される?

特別背任罪は、会社法960条1項各号で定める一定の身分がある人にのみ成立する犯罪です。

しかし、取締役などの身分のない人であっても身分を有する人と協力して犯罪を行うことができますので、このような場合には、一定の身分のない人も共犯者として特別背任罪で処罰される可能性があります。

特別背任罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

特別背任罪は、会社法960条1項各号で定める一定の身分がある人が任務違背行為により会社に損害を与えた場合に成立する犯罪です。経営者の経営判断には一定の裁量がありますので、合理的な根拠に基づいて取引などを行った結果、会社に損害を与えたとしても、直ちに背任罪に問われることはありません。そのため、特別背任罪の疑いをかけられたとしても、具体的な事情によっては犯罪の成否が微妙なケースも少なくありません。

このようなケースでは、無罪を主張して争っていくことになりますが、それには刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠です。グラディアトル法律では、刑事事件に関する豊富な経験と実績がありますので、特別背任罪といった会社法上の特殊な犯罪であっても、適切に対応することが可能です。事実関係を認める場合には、早期に被害者との示談を成立させ、不起訴や執行猶予付き判決獲得に向けたサポートもできますので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

まとめ

特別背任罪は、会社に多額の損害を与えることの多い犯罪ですので、初犯であっても起訴されれば実刑判決になる可能性も十分にあります。実刑判決が言い渡されると刑務所に収容されてしまいますので、特別背任罪の弁護活動としては、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指していくことになります。

早期に弁護士に相談・依頼することで有利な処分を獲得できる可能性が高くなりますので、特別背任罪を犯してしまったときは、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。