「迷惑防止条例違反で実刑になることはあるのだろうか?」

この記事を読んでいるあなたは、そのような不安を抱えて、この記事を訪れたのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、迷惑防止条例違反で実刑が下される可能性はあります。

次の事件をご覧ください。

◇盗撮男に再び実刑 高知地裁判決「常習性が強固」

参照:高知新聞より

【概要】

女性のスカート内の盗撮行為を繰り返し行ったとして、迷惑防止条例違反で逮捕。

事前に細工したカメラを準備するなど「手口が慣れていた」こと、前科(懲役刑)から2ヶ月も経っていない犯行であったことなどが考慮され、懲役1年10ヶ月の判決が言い渡された。

迷惑防止条例違反は、不起訴や略式起訴による罰金刑が多いとされる中、最高刑にあたる懲役刑が下された事例です。

上記のように、犯行態様が悪質であったり、前科から間もない犯行である場合には実刑が下される可能性が高いと言えます。

また、被害者の処罰感情が強く、許さない姿勢を貫いていたり、あなたの行動次第では、上記のような行為態様以外でも実刑が下される可能性は十分にありますので、実刑回避に向けて、速やかに弁護士へ依頼することが大切です。

そこで当記事では、迷惑防止条例違反で実刑になりやすいケースをご紹介するとともに、実刑回避に向けてできることなどを、弁護士の立場からサポートしていきます。

すでに家族が逮捕されている場合はすぐに弁護士へ相談を、まだ逮捕されていない方は「今逮捕されてないから大丈夫」と過信せずに、この記事を読み終わった後、速やかに逮捕回避に向けた行動を行ってください。

目次

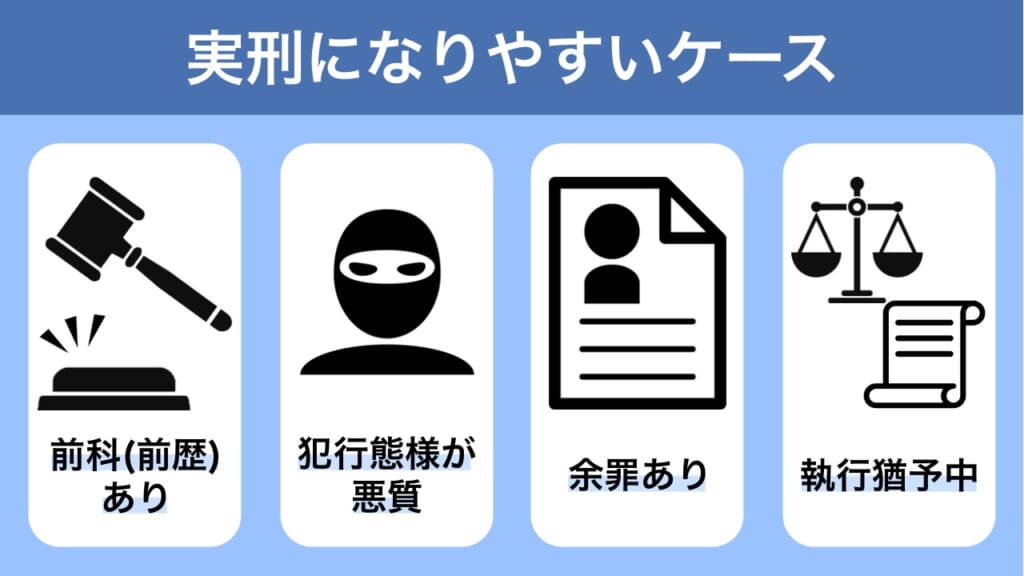

迷惑防止条例違反で実刑になりやすいケース

冒頭でもお伝えしたように、迷惑防止条例違反は不起訴や罰金刑が多いからと過信はできません。

一つ一つは軽微でも、複数の要因が重なった場合などは実刑判決で前科がついてしまう可能性も十分にあります。

迷惑防止条例違反で実刑になりやすいケースは、次の4つです。

- ①前科(前歴)がある場合

- ②犯行態様が悪質である場合

- ③余罪がある場合

- ④執行猶予中の場合

それぞれのケースについて、詳しくお話ししていきます。

前科(前歴)がある場合

前科(前歴)がある場合は、実刑判決の可能性が高まります。

冒頭でお話しした事件においても、前科持ちだったことが実刑判決に大きく影響したといっても過言ではありません。

もう一つ、このような事例もあります。

◇ストーカー規制法違反で懲役10月の実刑判決が下された事例

【概要】

加害者Aは被害者Bに対し、すでに強制わいせつ罪致傷罪で懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決、禁止命令を受けていた。

上記の判決(=前科つき)を受けていたにも関わらず、その数日後につきまとい行為を行ったため、懲役10月の実刑判決が下された。

(熊本地裁令6・5・10)

※上記は、ストーカー規制法違反に関する事例ですが、要件が迷惑防止条例違反と酷似しているため、ご紹介しました。

上記の事例も実刑判決が下されていますが、その要因には強制わいせつ罪による有罪判決(前科つき)が大きく影響しています。

このように、前科(前歴)の有無は実刑判決の裁定に大きく影響してきますので、覚えておきましょう。

補足)迷惑防止条例違反で量刑が重くなる要因

量刑が重くなる要因について、正式な決まりはないものの、

- ・前回の犯罪で受けた罰則の重さ

- ・前科から今回の犯行までの日数

- ・前科(前歴)の回数

- ・前科が執行猶予だったのか実刑だったのか

上記の点が、量刑に加味される可能性が高いです。

例えば、今回の迷惑防止条例違反に加え、「前回の犯罪が不同意わいせつ罪」「判決後から数日後の犯行」「実刑が明けてからの犯行」「前科・前歴の合計が3回」このような要因が重なれば、量刑としても重い懲役刑に処される可能性が高いということです。

関連コラム:

犯行態様が悪質である場合

犯行態様の悪質性が高いと判断されれば、実刑判決の可能性が高まります。

具体的には、次の通りです。

- ・公共の場所や電車内、トイレなどで繰り返し盗撮行為に及んだ

- ・相手が拒否しているにも関わらず、執拗につきまとい行為に及んだ

- ・公共の場所や電車内、路上などで執拗に身体を触った

上記のように、犯行態様が「繰り返し」「執拗に」のように常習的に行われた場合、悪質性が高いと判断されるケースが多いです。

また、あまりにも度が過ぎた犯行になると、撮影罪や不同意わいせつ罪など、さらに罪が重くなることもありますので注意しましょう。

関連コラム:

迷惑防止条例で定めるストーカー(つきまとい)行為の8つの成立要件とは?

撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!

不同意わいせつ罪とは?構成要件と強制わいせつ罪との違いを解説

余罪がある場合

迷惑防止条例違反のほかに、余罪が発覚したような場合は、罪が重いと判断され実刑の可能性が高まります。

例えば、次の例文をご覧ください。

加害者Aは被害者Bに対しつきまとい行為を行い、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。(=本罪)

警察が捜査を進める中で、AはCにもつきまとい行為を行っていたことが判明した。(=余罪)

上記の例文の場合、逮捕後の捜査で判明したCへのつきまとい行為が余罪にあたります。

仮に、Aにつきまとい行為を行っただけであれば、初犯ということで減刑の余地がありますが、Cへの余罪も発覚した場合は、その事実が量刑に考慮されることになり、実刑の可能性も高まるのです。

このように、余罪の有無が本罪の量刑に大きく影響してきますので注意しましょう。

執行猶予期間中の場合

迷惑防止条例で逮捕されたのが、前刑による執行猶予期間中だった場合、執行猶予取り消しの上、実刑の可能性が高まります。

執行猶予とは、有罪判決が下された場合に、刑の執行を一定期間(1~5年の間)猶予する制度で、判決後は実刑を受けることなく日常生活に戻ることができます。

ですが、執行猶予期間中に再犯となれば、執行猶予取り消しの可能性が高まり、最悪の場合、前刑と再犯による刑罰の両方が執行されることになるのです。

通常の迷惑防止条例違反と比較して重い刑罰を受けることになりますので、実刑回避にむけて、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

迷惑防止条例違反で実刑判決が下された場合のリスク

迷惑防止条例違反で実刑になりやすいケースについてはお分かりいただけたのではないでしょうか。

迷惑防止条例違反は軽微な犯罪に適用されることが多く、その大半が不起訴や略式起訴による罰金刑ですが、前項でお話した要因が重なれば、即実刑判決を受ける可能性もあることは覚えておきましょう。

実刑になりやすいケースについて理解ただいたところで、次に実刑判決を下された場合のリスクについても触れていきたいと思います。

実刑判決を下された場合のリスクは、次の3つです。

- ①刑務所に収監される(最大2年)

- ②前科がつく

- ③デジタルタトゥーとして残り続ける

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

刑務所に収監される(最大2年)

迷惑防止条例違反の罰則は、最も重い場合、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」が科されますので、最大で2年間刑務所に収監(懲役刑)されることになります。

長期的な身柄拘束となれば、家族に迷惑をかけるだけでなく、会社の解雇、学校の退学処分を受けるリスクもありますので、拘束期間は短いに越したことはありません。

迷惑防止条例違反で懲役刑が選択される要因として、

- ・犯行態様が極めて悪質

- ・常習的な犯行

- ・前科(前歴)や余罪がある

- ・被害者の処罰感情が強い

明確な定めがあるわけではないものの、上記のような要因は懲役刑の可能性が高いと思ったほうがいいでしょう。

前科がつく

迷惑防止条例違反で実刑が確定した場合、前科(犯罪歴)がつきます。

前科の情報は、警察だけでなく本籍のある市町村にも登録され、記録として残り続けます。

前科がつくリスクとして、

- ・会社の規定により解雇される場合がある

- ・学校から退学処分を受ける場合がある

- ・就職、再就職が困難になる(前科の申告を求められることがある)

- ・離婚事由になる(民法770条1項5号に該当する)

- ・海外への渡航制限がかかる

- ・再犯の場合、罪が重くなる可能性がある

上記のようなリスクが挙げられますので、前科がつくことは何としても回避する必要があるのです。

また、「実刑ではなく執行猶予がついた場合は前科がつかないのか?」というご質問をいただくことがありますが、執行猶予であっても前科はつきます。

有罪率99.9%を誇る日本において、起訴≒前科がつきますので、前科回避には不起訴獲得が必須であることは覚えておきましょう。

関連コラム:

【起訴後の有罪率99%】迷惑防止条例違反で不起訴獲得に向けてできること

デジタルタトゥーとして残り続ける

もし逮捕が報道で流れることになれば、不特定多数の目に止めるため、実名報道による身バレや会社・学校にもバレることになります。

報道の基準について明確な定めはないものの、世間を賑わせている事件や、悪質な事件、社会的影響力のある人(公務員や芸能人など)は報道されやすいです。

また、身バレのリスクもそうですが、ネット記事に上がれば、その情報はデジタルタトゥーとして残り続け、一生消えないこともあります。

そのため、忘れた頃に掘り起こされ、引っ越しを余儀なくされたり、常に周りの目に怯える毎日を過ごさなくてはならないというリスクも発生します。

昨今では、SNSによる情報拡散のスピードが非常に早く、隠し続けることも非常に困難ですので、そういった意味でも、速やかに実刑回避に向けた行動を起こすようにしましょう。

迷惑防止条例違反で逮捕|正式起訴による実刑判決までの流れ

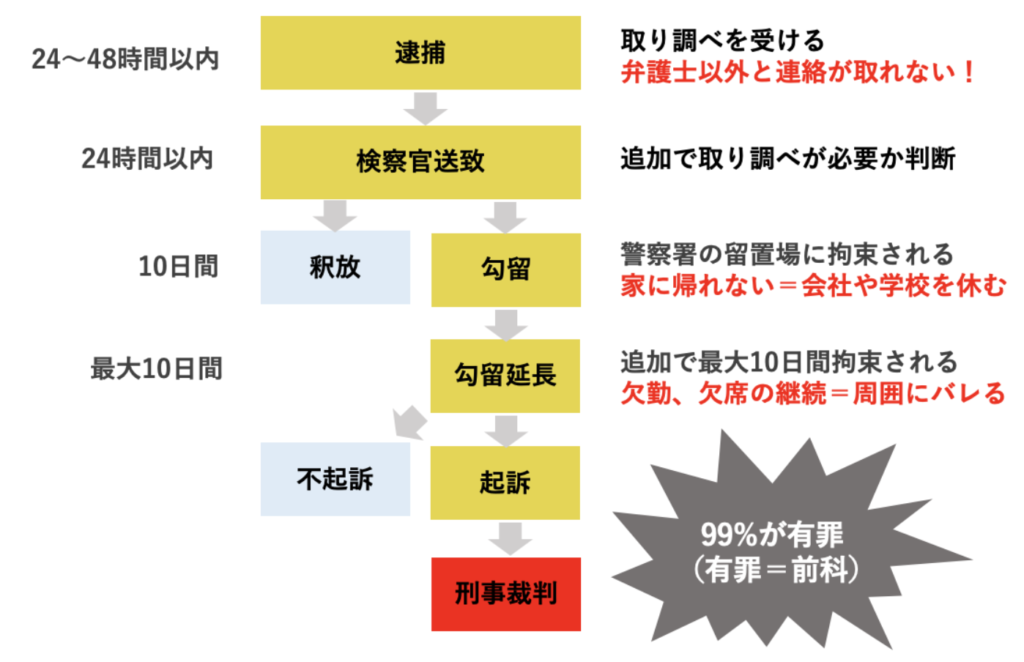

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、実刑判決までの流れは次の通りです。

逮捕後は送致、勾留とスピーディーに物事が進み、最短だと約12日間で起訴・不起訴が確定します。

起訴されれば99.9%で有罪となるため、罰則や前科は避けられません。

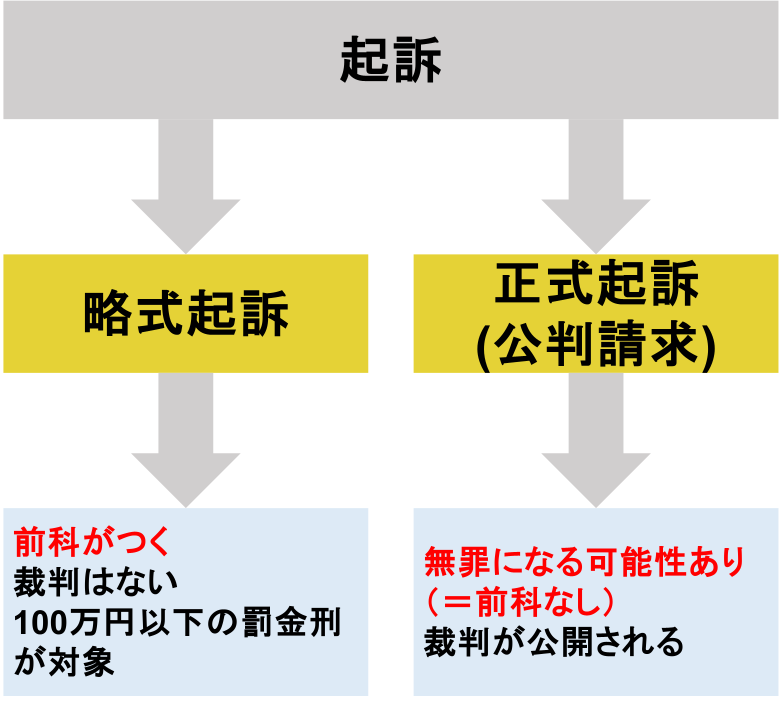

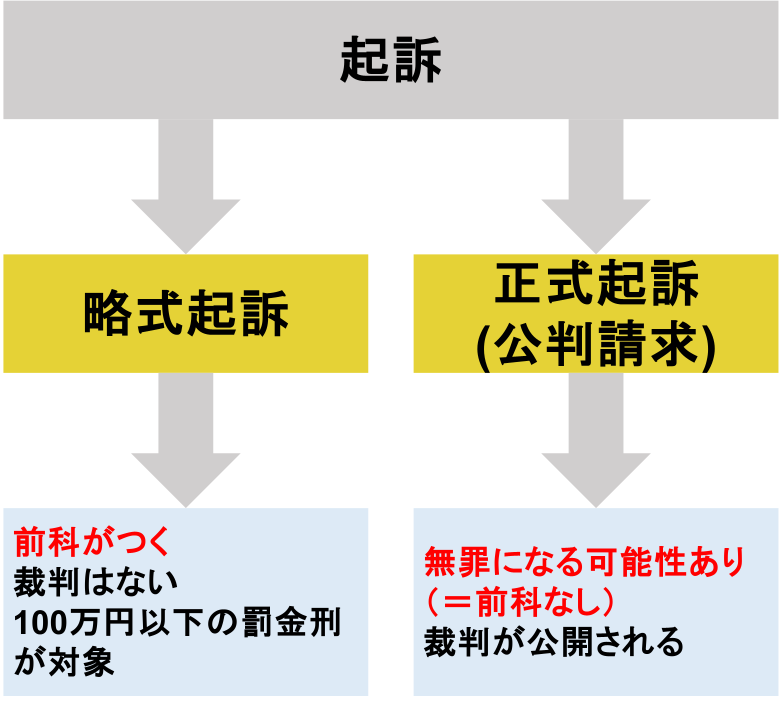

もう一つ、次の表をご覧ください。

起訴には、略式起訴と正式起訴の2種類あります。

略式起訴の場合、裁判なしで書面審理のみで罰金刑が確定し、所定の金額を支払ったら即日釈放となります。

一方、正式起訴の場合は裁判を伴うものの、場合によっては無罪や執行猶予つきの有罪判決で実刑回避できる可能性もあります。

「じゃあ、正式起訴で無罪を勝ち取れば…」と思うかもしれませんが、先ほどもお話ししたように、起訴後の有罪率は99.9%ですので、無罪の可能性は限りなく低いといえるでしょう。

逮捕後から実刑判決までの流れについて、もう少し深堀りしていきます。

【24~48時間以内】逮捕されて取り調べを受ける

迷惑防止条例違反で逮捕されたら、すぐに警察の取り調べを受けます。

取り調べでは、犯行の事実確認や犯行態様についてだけでなく、個人情報(連絡先や職業、家族構成など)や犯行前後の行動、犯行動機など根掘り葉掘り聞かれます。

この時点で被害者と示談が成立しているようなら、釈放されることもありますが、原則、48時間以内に検察に引き継がれることになります。

(48時間以内とありますが、現実的に、24時間以内で送致されることが多いです)

「じゃあ、家族に頼んで被害者と示談できれば…」と思うかもしれませんが、この期間は家族であっても面会することができず、そもそも警察や検察官は、加害者やその家族に被害者の情報を教えることはないので、現実的に難しいでしょう。

また、加害者側には黙秘権が認められていますが、完全黙秘した場合も検察官に引き継がれることになりますので、「犯行事実を認めなければ大丈夫」というのは誤解であることも覚えておきましょう。

【24時間以内】捜査が検察に引き継がれ(送致)、10日間の身柄拘束(勾留)or釈放が決まる

捜査機関が警察から検察官に引き継がれ、引き続き取り調べを受けることになります。

(この期間も家族は面会することはできません)

取り調べ内容については前項と変化はないものの、24時間以内に10日間の身柄拘束(勾留)になるか釈放するかの判断を行いますので、時間的猶予はありません。

勾留決定となれば、会社や学校への言い訳も苦しくなり、あらぬ噂が立ってしまうリスクが高まるため、社会復帰できても後ろ指をさされる可能性があります。

一方、釈放の条件についても前項と変わりありませんので、被害者と和解することができれば、勾留を阻止することも可能です。

ですが、面会禁止期間において、自力で解決に導くのは困難ですので、早期釈放には家族の協力ひいては弁護士のサポートが必要であることは覚えておきましょう。

【10~20日間】身柄が拘束され、起訴or不起訴が決まる

勾留が決定すると、これまでの拘束期間に加え、10日間身柄が拘束されます。

早ければ10日以内で起訴・不起訴が確定しますが、やむを得ない事由がある場合は勾留期間の延長(10日間)が認められていますので、最大で20日間拘束されることになります。

やむを得ない事由とは、次の通りです。

- ・逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合

- ・余罪が発覚した場合

- ・捜査が10日間で終了しない場合

- ・被害者と示談が成立していない場合

日本弁護士連合会のデータによると、勾留延長される確率が99.7%とありますので、勾留(10日間)≒勾留延長(追加で10日間)されると思ったほうがいいでしょう。

【不起訴の場合】釈放され、前科もつかない

検察官の勾留請求が却下されたり、被害者と和解が成立し「起訴の必要なし」と判断されれば、不起訴処分で即時釈放されます。

不起訴獲得となれば前科もつきませんので、逮捕前の平穏な生活を取り戻すことも可能です。

ですが、全国の勾留請求の却下率は3.8%(参考/日本弁護士連合会)ですので、現実的には、被害者との和解成立を目指すことが一番の近道となっています。

示談交渉については「5-2.被害者と示談をする」でもお話ししますが、加害者が自力で被害者と交渉できる確率は0に等しく、和解どころか示談交渉の場を設けることすら困難です。

示談交渉の場を設け、円満な和解成立を目指すには弁護士のサポートが不可欠ですので、速やかに弁護士へ相談しましょう。

【略式起訴の場合】罰金刑が下され釈放される(前科がつく)

基本的に、迷惑防止条例違反の場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑で済むことが多いです。

略式起訴とは、裁判を省略し所定の罰金を納めることで釈放される手続きを言いますが、前科がついてしまうことには変わりありません。

また、悪質な犯行だった場合や被害者の処罰感情が強い(示談不成立)場合などは、略式起訴にはならず、後述する正式起訴(裁判あり)になりますので、さらに数ヶ月間の身柄拘束を覚悟する必要があります。

【正式起訴の場合】数ヶ月間の拘束後、裁判所で有罪or無罪の判決が言い渡される(99.9%で有罪=前科がつく)

前項でもお話ししたように、正式起訴となれば裁判までの数ヶ月間身柄拘束が続きます。

これまでの拘束期間(最大23日間)に続き、さらに数ヶ月間の身柄拘束ともなれば、逮捕前の日常に戻ることはほぼ不可能だと思った方がいいでしょう。

また、裁判になれば99.9%の確率で有罪判決を受けることになりますが、初犯で反省しているような場合は、執行猶予つきで終了することが多いです。

ただし、「3-1.刑務所に収監される(最大2年)」でもお話ししたように、

- ・犯行態様が極めて悪質

- ・常習的な犯行

- ・前科(前歴)や余罪がある

- ・被害者の処罰感情が強い

上記に該当する場合には、実刑(懲役刑)の有罪判決を受ける可能性が高いので、実刑回避に向けた適切な行動を取る必要があるのです。

迷惑防止条例違反で実刑を回避するためにできること

迷惑防止条例違反で実刑が確定すると、数ヶ月〜数年の身柄拘束は覚悟する必要があります。

実刑が科されることになれば、長期的な身柄拘束が続くだけでなく、前科がついてしまい、会社の解雇や学校の退学処分など、社会復帰が難しくなるでしょう。

逮捕されている家族を助け出すための行動はもちろんですが、まだ逮捕されていない人も、逮捕・実刑回避に向けた行動を起こすことが重要です。

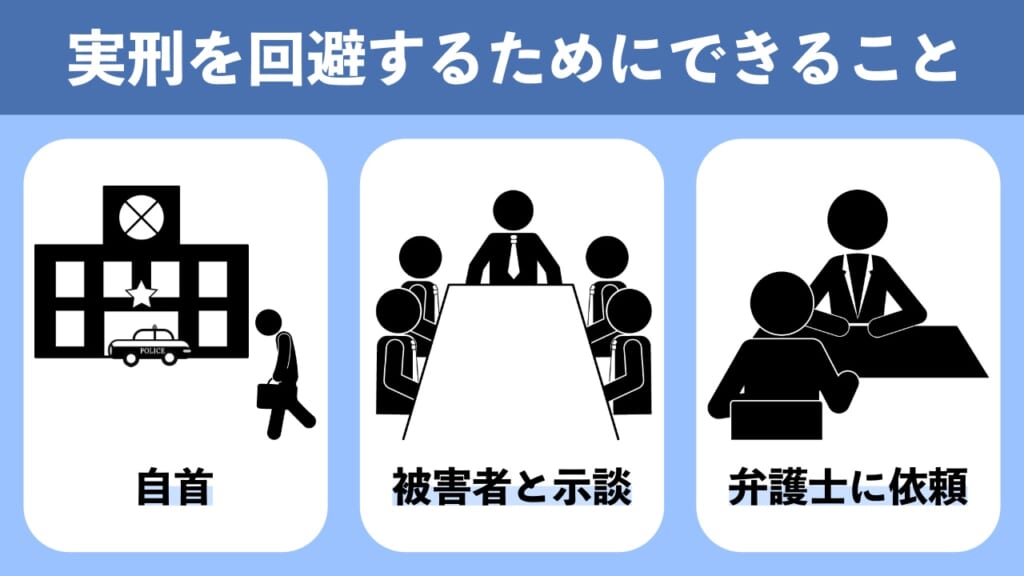

実刑回避に向けてできる行動は、次の3つです。

- ①自首する

- ②被害者と和解する

- ③弁護士に依頼する

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

自首する

最初にご紹介する方法は、自首することです。

自首と聞くと、「必ず罰を受けてしまうのでは?」と思うかもしれませんが、それは誤解です。

自首は刑法42条で定められており、条文は次の通りです。

(自首等)

第42条

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

参照:WIKI BOOKS「刑法第42条」より

条文を要約すると、自首が成立した場合は罪が減軽されるということです。

犯行態様が軽微で罪を認め反省しているような場合は、検察官に送致されることなく釈放(=微罪処分)される可能性もあります。

※被害届が出されていなく、被害者が不明な場合も同様です。

ただし、自首すれば必ず減軽されるということではなく、犯行態様が悪質であったり、すでに警察の捜査が進んでいるような場合(出頭)は、そのまま逮捕されてしまうリスクもありますので、諸刃の剣ともいえます。

自首したらいいかどうかの判断を独断で行うのは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

関連コラム:

盗撮事件は微罪処分が期待できない!成立要件と事件後の流れについて解説

被害者と示談する

実刑回避に向けて最も確実な方法は、被害者と示談することです。

被害者との示談交渉は、どの場面においても有効で、

- ◎逮捕前であれば逮捕回避

- ◎逮捕後であれば早期釈放

- ◎勾留後であれば不起訴処分

- ◎起訴後であっても、無罪や執行猶予つきによる実刑回避

上記のようなメリットがありますので、速やかに示談交渉を進める必要があります。

ですが、被害者と示談するのは、そう簡単なことではありません。

被害者は加害者に対して処罰感情を持っていますので、加害者本人やその家族の示談には応じないという姿勢をみせることが多いです。

それ以前に、警察や検察官は被害者の情報を教えることはありませんので、示談交渉の場を設けること自体が困難なのです。

何度もお伝えしているように、速やかな示談交渉が解決の近道になる一方で、示談が難航すれば、勾留や起訴、実刑のリスクも高まりますので、確実な示談交渉を行うためにも、弁護士に依頼しましょう。

弁護士に依頼する

前項でお話しした自首や示談交渉のリスクについては、弁護士に依頼することで解決します。

具体的には、

- ◎自首が適切かどうかを判断し、自首が適切であれば同行。釈放される際の身元引受人にもなってくれる。

- ◎面会禁止期間(逮捕後72時間)でも弁護士は唯一面会が可能。取り調べのアドバイスを行ったり、家族の代わりに伝言や差し入れを行うことができる。

- ◎加害者の代わりに示談交渉を行う。弁護士なら交渉に応じるという被害者も多く、円滑な示談交渉が可能。

- ◎被害者の処罰感情が強いと法外な示談金を請求されることがあるが、弁護士であれば、被害者に寄り添いながらも法律の知識や交渉力を武器に、適正価格を模索することが可能。

弁護士であれば、上記のようなことが可能です。

弁護士費用がかかってくるものの、実刑や前科がついてしまえば、お金ではどうしようもありません。

安心と安全を買うための投資という認識で、速やかにご相談いただくことをおすすめします。

また、弁護士は誰でもいいわけではなく、示談交渉に長けている弁護士に依頼することが重要です。

経験の浅い弁護士だと交渉が難航してしまったり、身柄拘束が長期化してしまうリスクがあるため、「誰でもいい」と無作為に選ぶのではなく、示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

迷惑防止条例違反で実刑を回避するためには「グラディアトル法律事務所」にお任せください!

大切な家族が痴漢で逮捕され、今後の生活や家族の未来を守りたいのなら、示談交渉に強い「グラディアトル法律事務所」にお任せください。私たちが当事務所を強くおすすめする理由は、次の3つです。

- ①前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力がある

- ②24時間365日全国対応でスピーディーに解決できるノウハウがある

- ③初回相談が無料でできる

上記のように、当事務所なら、示談交渉による早期釈放や不起訴獲得、実刑回避に向けて全力でサポートしていきます。

それぞれについて詳しくお話ししますので、弁護士選びの参考にしてください。

前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力がある

私たちは、数々の事件を解決してきた実績があるだけでなく、前科や余罪があるような難しい事件でも解決(実刑回避)してきた実力があります。

例えば、当事務所が解決した難事件は、次の通りです。

【事件概要】

被疑者Aは、執行猶予期間中(前科つき)でありながら、特殊詐欺の受け子をしてしまい逮捕。(1年前に同罪で逮捕されている)

執行猶予期間中の再犯ということもあり、実刑の可能性もあることに強い危機感を覚えたAのご家族よりご依頼いただき、弁護活動開始。

【弁護活動】

- ・速やかにAと面会し、事件の経緯や現在の心境を確認

- →深く反省しており、被害者に心から謝罪したいという気持ちを持っていた

- ・Aが作成した謝罪文を被害者に送付し、反省の気持ちがあることを伝え、その後は被害者の気持ちに寄り添いながら交渉を続けた

- →粘り強い交渉の結果、被害者との示談成立

【結果】

執行猶予付きの判決を獲得→実刑回避

上記の事例は、執行猶予期間中の再犯であったため、実刑の可能性も十分にありました。

難しい事例でも最高の結果を手にできるのは、私たちが示談交渉に強く、数々の難事件を解決してきた経験があるからです。

関連コラム:執行猶予中の家族が特殊詐欺の受け子で逮捕 再犯でも実刑を回避できた理由とは

24時間365日全国対応でスピーディーに解決できるノウハウがある

当事務所は、いつどこで起こるか分からない事件に対応するため、24時間365日全国対応できるノウハウを持っています。

逮捕後はスピード感をもって進行していきますので、ご連絡をいただいてから速やかに行動を起こす必要があります。

実際に、迷惑防止条例違反で逮捕された家族からの電話を受け、数時間後に被疑者のもとに駆けつけたこともあるのです。

また、いつどこで起きるか分からない事件に対応するには、「電話したけど繋がらなかった」という事態は絶対に避けなければなりません。

早朝や深夜帯においても、いつでも相談を受け付ける準備はできていますので、「どうしたらいいか分からない」と悩む前に、まずは当所にご相談ください。

初回相談が無料でできる

弁護士の相談料は、30分5,000円~が相場とされています。

必要なこととはいえ、時間経過で費用が加算されてしまう状況下では、本当の悩みを話すことは難しいのではと、私たちは考えます。

そこで、当事務所は「初回無料相談サービス」を実施し、気軽に相談できる場を設けました。

時間や費用を気にすることなく、まずは気軽に相談いただき、本当の悩みや疑問についてお話しください。

24時間365日、いつでもご相談お待ちしております。

まとめ

いかがでしたか?

迷惑防止条例違反の逮捕後の流れや、実刑回避に向けてできることなどをお話ししました。

最後にこの記事をまとめておきます。

◎迷惑防止条例違反で実刑になりやすいケースは次の4つ

- ①前科(前歴)がある場合

- ②犯行態様が悪質である場合

- ③余罪がある場合

- ④執行猶予中の場合

◎実刑判決を下された場合のリスクは次の3つ

- ①刑務所に収監される(最大2年)

- ②前科がつく

- ③デジタルタトゥーとして一生残る可能性がある

◎迷惑防止条例違反で逮捕後、実刑までの流れは次の通り

- 【24~48時間以内】逮捕されて取り調べを受ける

- 【24時間以内】捜査が検察に引き継がれ(送致)、10日間の身柄拘束(勾留)or釈放が決まる

- 【10~20日間】身柄が拘束され、起訴or不起訴が決まる

- 【不起訴の場合】釈放され、前科もつかない

- 【略式起訴の場合】罰金刑が下され釈放される(前科がつく)

- 【正式起訴の場合】数ヶ月間の拘束後、裁判所で有罪or無罪の判決が言い渡される(99.9%で有罪=前科がつく)

◎実刑回避に向けてできる行動は次の3つ

- ①自首する

- ②被害者と和解する

- ③弁護士に依頼する

以上になります。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、その多くが不起訴や罰金刑ですが、犯行態様が悪質だったり前科・余罪があるような場合などは、実刑(懲役刑)の可能性も十分にあります。

今逮捕されていない方も安心はできませんので、逮捕回避に向けて、一刻も早く弁護士に相談することが必要です。

あなたやあなたの大切な家族が、逮捕前の平穏な日常を取り戻せることを願っています。