「前に大麻で捕まったのに、また逮捕されてしまった…」

「家族が大麻の再犯で逮捕されたけど、今回は実刑になるの?」

大麻の再犯は、初犯と比べて格段に厳しい処分を受けます。

再犯加重によって法定刑の引き上げられたり、執行猶予も付きにくかったり、初犯とは刑の重さが全く変わってきます。

中でも、特に警戒するべきなのが、執行猶予中の再犯で逮捕されたケースです。

執行猶予が取り消されるだけでなく、前回の刑期と今回の刑期が合算されるため、より長期間の実刑となる可能性があります。

本記事では、大麻の再犯で起訴された場合の法定刑や量刑相場、再犯までの期間による違い、そして弁護士ができることなどを分かりやすく解説していきます。再犯のリスクや対策について正しく理解し、あなたやご家族の将来を守るために、是非ご一読ください。

目次

大麻取締法違反の再犯率は26.3%

令和5年の統計データによると、大麻取締法違反で検挙された人のうち、26.3%が「同一罪名再犯者」です。つまり、大麻事件で捕まった人のうち、過去にも大麻で検挙された経験がある人は約4人に1人だと考えられます。

一般に、「大麻」は「覚せい剤」と比較して、不起訴・執行猶予付き判決になりやすいといわれています。しかし、これは「大麻だから起訴されにくい」「覚せい剤だから起訴されやすい」という単純な話ではありません。

以下の表をご覧ください。

【薬物別 同一罪名再犯率(令和5年)】

| 大麻取締法 | 覚醒剤取締法 | |

|---|---|---|

| 検挙人員 | 4,430人 | 6,021人 |

| 同一罪名検挙歴なし | 3,267人 | 1,854人 |

| 同一罪名再犯者 | 1,163人 | 4,167人 |

| 再犯者率 | 26.3% | 69.2% |

「覚せい剤」の再犯者率は69%を超えている一方で、「大麻事犯」の再犯者率は26%しかありません。つまり、大麻で逮捕された人の多くが初犯なので、「大麻=不起訴・執行猶予になりやすい」というイメージをもたれやすいのです。

大麻に限らず、刑事事件では前科・前歴が考慮されるため、初犯なら刑が軽くなりやすいです。再犯で起訴されると、実刑判決を受ける可能性は格段に高くなります。

大麻で再犯の場合は実刑の可能性が高い

大麻の再犯で起訴されると、実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。

裁判所は再犯者に対して「一度の逮捕・刑事処分では更生できなかった」と判断するため、初犯以上に刑が厳しくなるのです。

一例を挙げると、大麻の所持量が同じでも、初犯と再犯では刑の重さが全く異なります。

たとえば、所持量が微量(0.5グラム程度)の場合、初犯ならかなりの確率で不起訴や執行猶予付き判決となりますが、再犯の場合は実刑になる可能性が高くなります。

さらに注意が必要なのは、執行猶予中に再犯を犯したケースです。

執行猶予とは、一定期間罪を犯さなければ刑の執行を免除する制度ですが、執行猶予期間中に再び罪を犯して禁錮以上の刑が確定すると、執行猶予が取り消されてしまいます。

★具体的なイメージ

| 2023年3月(初犯):大麻の所持で有罪判決(懲役1年・執行猶予3年)が確定 ↓ 2025年3月(再犯):大麻の使用で逮捕。有罪判決(懲役2年)が確定 ↓ 大麻所持(初犯)の判決に付されていた「執行猶予」が取消になる ↓ 3年間(1年+2年)の懲役刑(実刑)となる |

初犯で「懲役1年6か月、執行猶予3年」の判決を受けた人が、3年以内に再び大麻で捕まると、執行猶予が取り消されて、「1年6か月(初犯)+新たな刑期(再犯)」の合計期間、刑務所に入るのです。

大麻で再犯の場合は懲役何年?量刑相場

法務省のデータによると、大麻取締法違反の判決を受けた人の65%が「6月以上1年未満」の懲役刑となっています。

【大麻取締法の有期刑(懲役)科刑状況別構成比】

| 6月未満 | 6月以上1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年超え | |

| 大麻取締法 | 26 | 1,397 | 455 | 257 | 27 |

| 割合 | 1% | 65% | 21% | 12% | 1% |

(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)

ただし、このデータには初犯と再犯の区別がありません。再犯の場合、再犯の回数に応じて、次のようなイメージで刑期が伸びていきます。

【再犯回数による量刑相場のイメージ】

| ・初犯:懲役1年(執行猶予3年) ↓ ・2回目:懲役2年(執行猶予なし) ↓ ・3回目:懲役3年(執行猶予なし) |

さらに注意するべきなのは、刑法56条・57条に定められた「再犯加重」です。

刑の執行を終えた日またはその執行の免除を得た日から5年以内に再び大麻で有罪判決を受けると、法定刑の上限が2倍になります。

| ・第56条(再犯) 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 ・第57条(再犯加重) 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 |

例えば、「大麻の所持」で懲役1年の実刑判決を受けた人が、刑期を終えて5年以内に「大麻の使用」で起訴されると、初犯なら最大「7年以下の懲役」のところ、再犯なら最大「14年以下の懲役」に科せられてしまいます。

※関連コラム

「大麻は懲役6ヶ月〜1年が目安!量刑相場・懲役を防ぐ方法を解説」

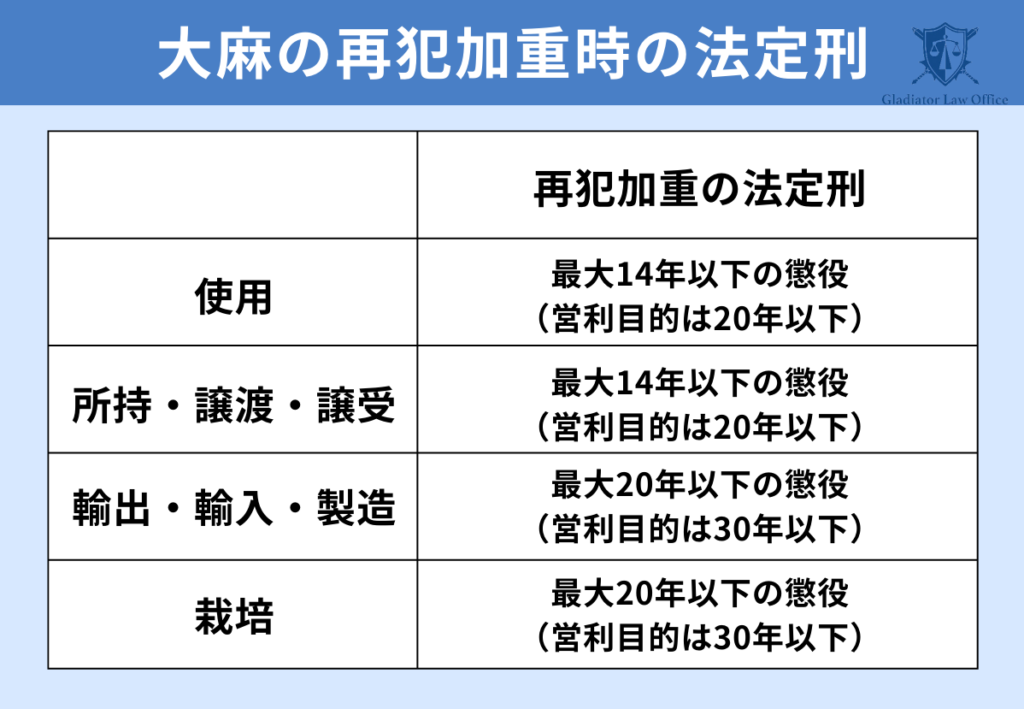

大麻で再犯になった場合の法定刑

3章で前述したとおり、大麻事件で再犯になると、「再犯加重」により法定刑の上限が2倍になる可能性があります。行為別に再犯時の法定刑を説明します。

「使用」の再犯

大麻の「使用」とは、大麻を吸引したり、体内に摂取したりする行為を指します。例えば、大麻タバコを吸ったり、大麻入りの食品を食べたりするケースが該当します。

2023年12月の法改正により、大麻の使用は「麻薬及び向精神薬取締法」で処罰される行為となりました。友人の誘いで使用したり、パーティーで興味本位で試したりする行為でも、厳しく罰せられます。

【使用の法定刑】

| 初犯の法定刑 | 再犯加重時の法定刑 | |

|---|---|---|

| 営利目的なし | 7年以下の懲役 | 14年以下の懲役 |

| 営利目的あり | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 | 1年以上20年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

前に大麻使用などで実刑判決を受け、その執行から5年以内に再び使用した場合、再犯加重により懲役14年まで科せられる可能性があります。営利目的があれば、さらに厳しい刑罰となります。

※関連コラム

「大麻の「使用」と「所持」は何が違う?内容や刑罰、証拠の違いを解説」

「所持・譲渡・譲受」の再犯

大麻の「所持」とは、大麻を自分の支配下に置く行為です。

自宅で保管する、カバンに入れて持ち歩くなどの行為が該当します。「譲渡」は他人に大麻を渡す行為、「譲受」は他人から大麻を受け取る行為です。

なお、同居人などが所有している大麻でも、自分が管理できる状態にあれば「所持」になる可能性があります。

| 初犯の法定刑 | 再犯加重時の法定刑 | |

|---|---|---|

| 営利目的なし | 7年以下の懲役 | 14年以下の懲役 |

| 営利目的あり | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 | 1年以上20年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

再犯加重が適用されると、最大で懲役14年(営利目的なら20年)になります。微量の所持でも再犯なら執行猶予が付きにくく、実刑判決を受ける可能性が高まります。

「輸出入・製造」の再犯

大麻の「輸出入」とは、国外から大麻を日本に持ち込んだり、日本から国外へ持ち出したりする行為です。「製造」は大麻樹脂を抽出したり、大麻タバコを作ったりするなどの加工行為を指します。

例えば、海外旅行からの持ち込みや通販サイトを使った個人輸入も犯罪となります。

| 初犯の法定刑 | 再犯加重時の法定刑 | |

|---|---|---|

| 営利目的なし | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上20年以下の懲役 |

| 営利目的あり | 1年以上(20年以下)の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 | 1年以上の30年以下の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

輸出入・製造の刑期の上限は20年なので、再犯加重になると(2倍ではなく)最大30年まで引き上げられます。罰金は、再犯加重の対象とならないため変わりません。

| ・第14条(有期拘禁刑の加減の限度) 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。 |

「栽培」の再犯

大麻草の「栽培」とは、大麻草の種をまいたり、苗を育てたりする行為です。自宅のベランダでプランター栽培したり、山中で野外栽培したりするケースが該当します。

たとえ1株だけの栽培でも、厳しく罰せられます。2023年12月の法改正により「大麻草の栽培の規制に関する法律」で処罰されることになりました。

| 初犯の法定刑 | 再犯加重時の法定刑 | |

|---|---|---|

| 営利目的なし | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上20年以下の懲役 |

| 営利目的あり | 1年以上(20年以下)の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 | 1年以上30年以下の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

栽培も、輸出入・製造と同様に刑期の上限は20年です。

したがって、再犯加重になると(2倍ではなく)最大30年まで引き上げられます。

※関連コラム

「大麻の栽培で逮捕されるケースとは?逮捕後の流れや刑の重さも解説!」

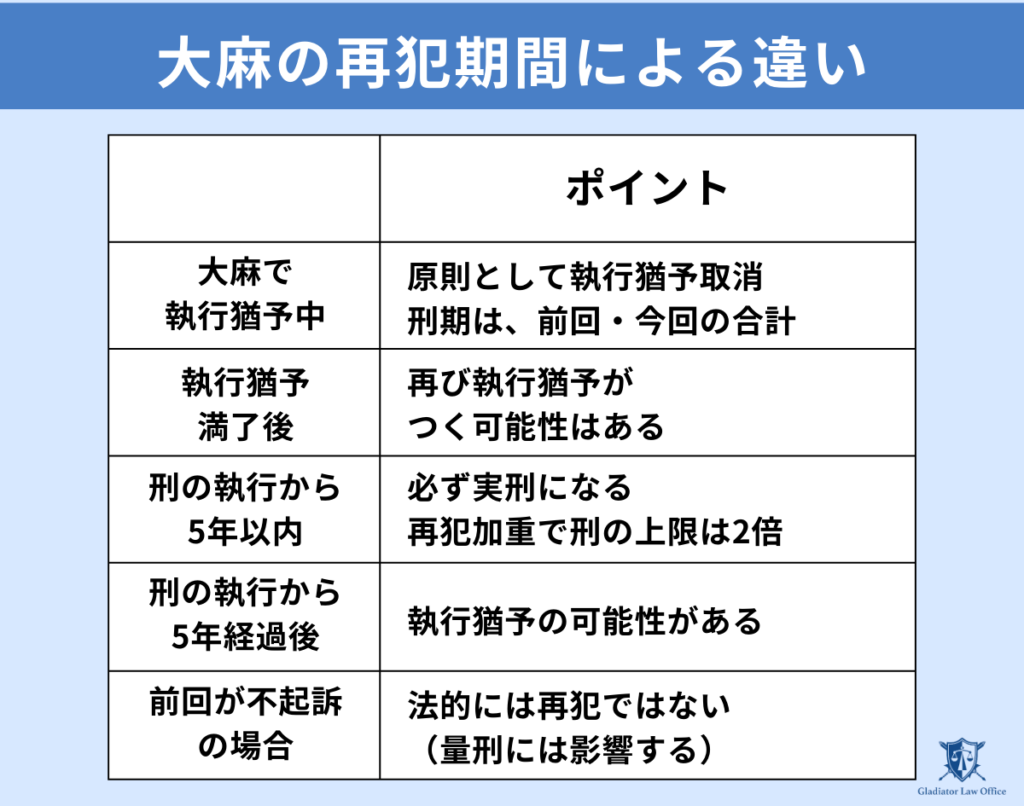

大麻の再犯までの期間による違い

大麻事件で再び逮捕・起訴された場合、前回の事件からどれくらいの期間が経過しているかによって、刑事処分は大きく異なります。

執行猶予中の再犯

| 法律上の扱い | 原則として、執行猶予が取り消し |

| ポイント | 刑期は、「前回の刑期+今回の刑期」になる |

執行猶予中に再び大麻で有罪判決を受けると、原則として執行猶予が取り消されます。

例えば、初犯で「懲役1年6か月、執行猶予3年」の判決を受けた人が、執行猶予期間中に再び大麻で有罪判決を受けると、前回の刑期(1年6か月)に加えて、今回の刑期も合わせた期間を刑務所で過ごすことになります。

特に情状酌量すべき事情があれば再度の執行猶予が付くケースもありますが、特別な事情が認められない限り難しいでしょう。

執行猶予期間満了後の再犯

| 法律上の扱い | 再び執行猶予がつく可能性がある |

| ポイント | 量刑で不利になる可能性が高い |

執行猶予期間が満了していれば、刑の言い渡しは効力を失います。法律上は前科がないものとして扱われるので、再び執行猶予がつく可能性もあるでしょう。

ただし、前科がついたという事実自体は記録として残っています。再犯時の裁判で証拠として提出されるため、量刑に影響する可能性は高いです。

執行猶予満了から再犯までの長さや、前回の事件内容、再犯防止に向けた取り組みなどが総合的に考慮されて刑が決定します。

刑の執行から5年以内の再犯

| 法律上の扱い | 必ず実刑になる |

| ポイント | 「再犯加重」によって、法定刑の上限が最大2倍まで引き上げ |

刑の執行(実刑)を終えてから「5年以内」に再び大麻事件を起こすと、刑法第25条の規定により、執行猶予の条件を満たさないため、必ず実刑になります。

★執行猶予の条件

| 第25条(刑の全部の執行猶予) 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 |

さらに、3章で解説した「再犯加重」の対象となるため、法定刑の上限が最大2倍まで引き上げられます。例えば「大麻の使用」なら、初犯で「7年以下の懲役」のところ、再犯加重により「14年以下の懲役」となる可能性があります。

刑の執行から6年〜の再犯

| 法律上の扱い | 執行猶予がつく可能性がある |

| ポイント | 再犯防止に向けた取り組みが重要 |

前回刑の執行から5年以上経過していると、法律上は執行猶予がつく可能性があります。

ただし、前科があることは裁判では不利に働きます。前回から5年なのか、10年なのかによっても異なりますが、初犯に比べると刑は重くなりやすいです。

実刑を避けるには、家族のサポート体制や依存症治療など、再犯防止に向けた取り組みが欠かせません。

前歴(不起訴)がある場合の再犯

| 法律上の扱い | 再犯にはならない |

| ポイント | 前歴として量刑に影響する |

大麻で捕まって不起訴処分となった場合、法律上の「前科」には該当しないため、再犯として扱われることはありません。

ただし、大麻の前歴があることは量刑の一事情として考慮されます。全くの初犯であったケースと比べると、刑は重くなりやすいでしょう。

特に前回と同様の行為を繰り返している場合は、「反省・更生の意思がない」と判断され、量刑で不利になる可能性が高いです。

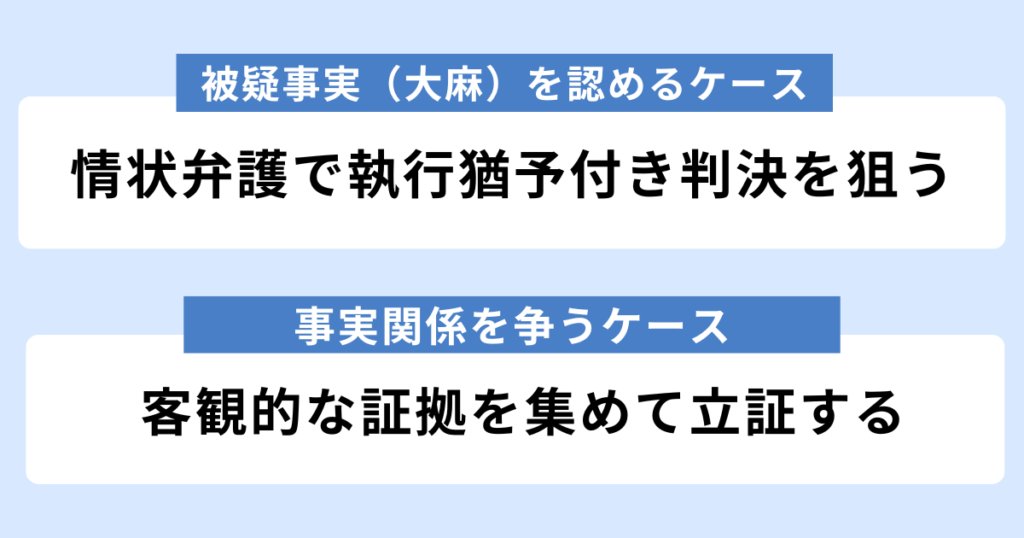

大麻の再犯で弁護士ができること

大麻の再犯では初犯より厳しい処分を受けることになりますが、弁護活動によって、執行猶予を獲得したり、刑期を短くできる可能性があります。

再犯の場合、「執行猶予の要件を満たすかどうか」によって弁護の進め方が変わるため、それぞれのケースに合わせた活動を行います。

執行猶予の要件を満たすなら、実刑の回避を目指す

執行猶予の法律上の要件を満たす場合、弁護士は実刑を回避するための弁護活動を行います。被告人に有利な情状証拠を集め、再犯の可能性が低いことを立証していきます。

| ・家族の監督体制を整える ・情状証人として裁判に出廷してもらう ・依存症の治療を開始する ・就労によって社会復帰を促す ・更生に向けた具体的な計画を立てる など |

本人が深く反省しており、「二度と同じ過ちを繰り返さない」と決意していることを裁判で示せれば、再犯であっても執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。

執行猶予の要件を満たさないなら、懲役の減刑を目指す

執行猶予中の再犯や、前回の刑の執行から5年以内の再犯など、法律上の要件を満たさない場合、実刑判決は避けられません。しかし、弁護活動によって、刑期を短くすることは可能です。

基本的な弁護活動の内容は、執行猶予を目指す場合と変わりません。ただし、裁判の争点は「執行猶予の獲得」ではなく、あくまでも「刑期の短縮」に置かれます。

捜査に協力的であったことや、大麻の所持量が比較的少なかったこと、家族のサポート体制があることなどを主張して、できるだけ短い刑期を目指します。

刑期が短いほど社会復帰が早くなるため、長い人生から見れば大きな違いがあります。弁護士はこうした点も考慮して、最善な弁護活動を行っていきます。

※関連コラム

「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」

大麻の再犯で逮捕されたらグラディアトル法律事務所にご相談ください

大麻の再犯は初犯より厳しい処分を受ける可能性が高いため、専門的な弁護活動が必要です。

弊所グラディアトル法律事務所は、大麻をはじめとする薬物事件に強く、豊富な解決実績をもった法律事務所です。

以下のような状況でお悩みの方は、ぜひ弊所までご相談ください。

| ・前科があって、再び大麻で逮捕された ・執行猶予中に大麻で再逮捕された ・過去に大麻で捕まった家族が再び逮捕された ・前回は不起訴だったが、再び大麻で逮捕された ・執行猶予期間満了後に大麻で捕まった ・過去に実刑判決を受け、再び大麻に手を出してしまった |

大麻の再犯では、執行猶予が付かず実刑となる可能性が高まります。

しかし、早期に弁護士が介入することで、執行猶予を獲得できたり、刑期を短縮できたりする可能性があります。

弊所では、大麻事件の豊富な経験を持った弁護士が、あなたの立場に立って、あなたの状況に最適な解決策を提案させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉大麻取締法違反の再犯率と特徴

| ・大麻の再犯率は26.3%、覚せい剤(69.2%)より低い ・大麻は、覚せい剤と比べて不起訴・執行猶予が付きやすいが、それは初犯に限った話 ・再犯の場合は、初犯よりも格段に厳しい処分を受ける |

◉大麻で再犯の場合の量刑相場

| ・大麻事件の65%が「6月以上1年未満」の懲役刑 ・再犯の法定刑は、「再犯加重」により上限が2倍になる ・執行猶予中に再犯した場合の刑期は、「前回の刑期+今回の刑期」の合計 |

◉(大麻の行為別)再犯時の法定刑

| 行為 | 再犯加重時の刑期 |

|---|---|

| 「使用」の再犯 | 最大14年以下の懲役(営利目的は20年以下) |

| 「所持・譲渡・譲受」の再犯 | 最大14年以下の懲役(営利目的は20年以下) |

| 「輸出入・製造」の再犯 | 最大20年以下の懲役(営利目的は30年以下) |

| 「栽培」の再犯 | 最大20年以下の懲役(営利目的は30年以下) |

◉大麻の再犯期間による違い

| 再犯時の状況 | ポイント |

|---|---|

| 大麻で執行猶予中 | 原則として執行猶予が取消、ほぼ確実に実刑 |

| 執行猶予満了後 | 再び執行猶予がつく可能性がある |

| 刑の執行から5年以内 | 必ず実刑、再犯加重で刑の上限が2倍 |

| 刑の執行から5年以上経過 | 執行猶予の可能性あり |

| 前歴(不起訴)の場合 | 法的には再犯ではないが量刑に影響 |

以上です。

大麻の再犯は初犯より厳しい処分を受ける可能性が高いため、できる限り早く弁護士へ相談することが必要です。この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。