「大麻に関する犯罪にはどのような種類があって、どのような刑罰が科されるの?」

「大麻に関する犯罪で執行猶予と実刑の確率はどのくらい?」

「大麻に関する犯罪で実刑を回避するにはどのような方法がある?」

2023年12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。これまでの大麻の所持や譲渡については、麻薬取締法により規制されるようになり、新たに大麻の使用(施用)も規制対象に加わりました。

また、法改正により大麻に関する犯罪が厳罰化されていますので、どのような刑罰が科されるのかをしっかりと理解しておきましょう。

本記事では、

| ・大麻に関する犯罪と刑罰 ・大麻に関する犯罪の執行猶予(実刑)確率と量刑相場 ・大麻に関する犯罪で実刑になるケース、執行猶予になるケース |

などについてわかりやすく解説します。

大麻に関する犯罪は、検挙されるとほとんどが起訴されますので、執行猶予付き判決を獲得できるかどうかが重要なポイントになります。執行猶予を獲得するには、刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠になりますので、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。

目次

大麻に関する犯罪と刑罰

大麻に関する犯罪にはどのようなものがあるのでしょうか。以下では、大麻に関する犯罪と刑罰について説明します。

| 行為 | 刑罰 | |

| 所持・譲渡・譲受 | 単純所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役 |

| 営利目的 | 1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金 | |

| 輸出入・製造 | 単純輸出入・製造 | 1年以上10年以下の懲役 |

| 営利目的 | 1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金 | |

| 施用(使用) | 単純施用(使用) | 7年以下の懲役 |

| 営利目的 | 1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金 | |

| 栽培 | 単純栽培 | 1年以上10年以下の懲役 |

| 営利目的 | 1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金 | |

大麻の所持・譲渡・譲受|7年以下の懲役

大麻をみだりに所持・譲渡・譲受した場合の刑罰は、7年以下の懲役です。

営利目的だった場合、さらに刑罰が重くなり、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金が科されます。

以前は、大麻の単純所持・譲渡・譲受の刑罰は、5年以下の懲役と定められていましたが、2023年12月の大麻取締法改正により、大麻の所持・譲渡・譲受の刑罰が厳罰化されています。

大麻の輸出入・製造|1年以上10年以下の懲役

大麻をみだりに輸出入したり、製造した場合の刑罰は、1年以上10年以下の懲役です。

営利目的だった場合、さらに刑罰が重くなり、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金が科されます。

大麻の施用(使用)|7年以下の懲役

大麻を不正に施用(使用)した場合の刑罰は、7年以下の懲役です。

営利目的だった場合、さらに刑罰が重くなり、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金が科されます。

大麻の栽培|1年以上10年以下の懲役

大麻草をみだりに栽培した場合の刑罰は、1年以上10年以下の懲役です。

営利目的だった場合、さらに刑罰が重くなり、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金が科されます。

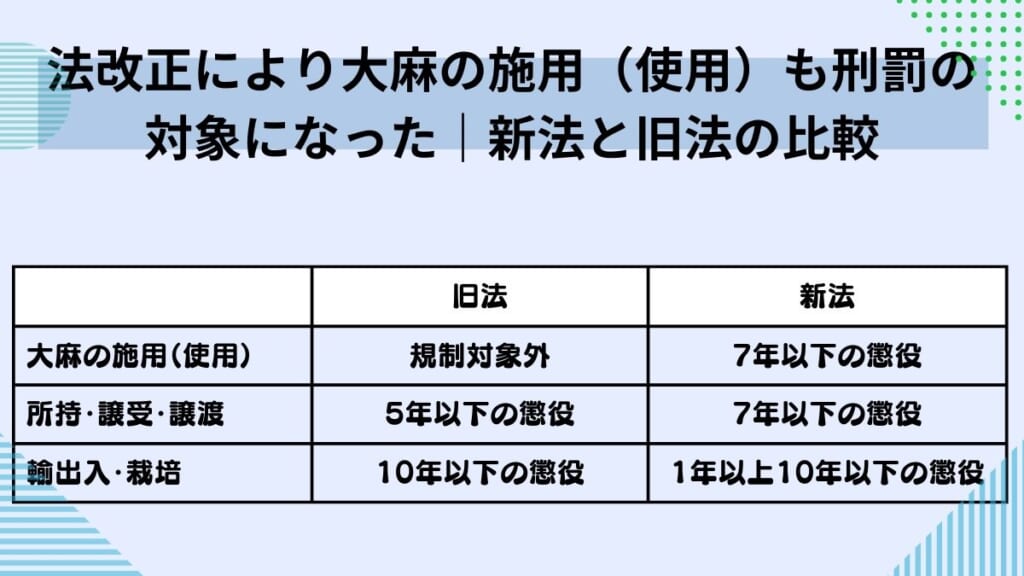

法改正により大麻の施用(使用)も刑罰の対象になった|新法と旧法の比較

2023年12月6日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立しました。

これにより、大麻取締法の規制対象となっていた大麻草は、「麻薬及び向精神薬取締法」

により規制されることになり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更になりました。

また、この法改正によってこれまで禁止されていた医療用大麻が解禁され、医療者が大麻から製造された医薬品の施用および施用のための患者への交付が可能になりました。また、それと同時に新たに「大麻施用罪」が設けられ、これまでは処罰対象外だった大麻の施用(使用)についても、麻薬取締法による規制対象になりました。

法改正による主な変更点をまとめると以下のようになります。

| 項目 | 旧法 | 新法 |

|---|---|---|

| 大麻の施用(使用) | 規制対象外 | 7年以下の懲役 |

| 所持・譲受・譲渡 | 5年以下の懲役 | 7年以下の懲役 |

| 輸出入・栽培 | 10年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役 |

大麻に関する犯罪の執行猶予(実刑)確率と量刑相場

大麻に関する犯罪で有罪になった場合、執行猶予になる確率はどのくらいなのでしょうか。以下では、大麻犯罪における執行猶予率と量刑相場について説明します。

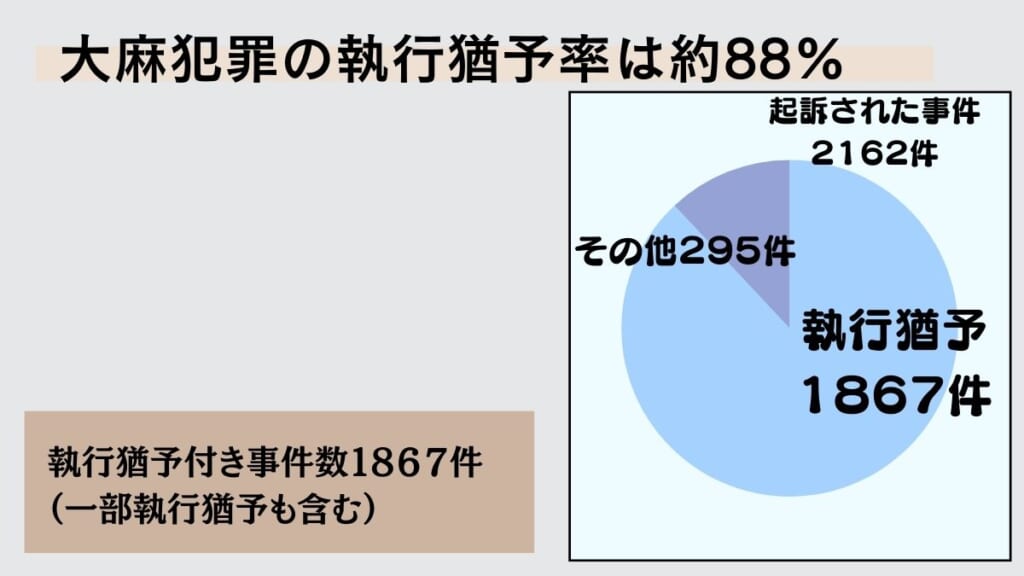

大麻犯罪の執行猶予率は約88%

令和5年犯罪白書(※資料2-3)によると、令和4年に大麻取締法違反で起訴された事件は2162件あり、そのうち執行猶予(一部執行猶予を含む)が付いた事件は1897件でした。執行猶予率でいうと約88%ということになります。

刑法犯全体の執行猶予率は約54%ですので、大麻犯罪の執行猶予率は非常に高い数値といえるでしょう。そのため、大麻に関する罪を犯したとしても、適切な対応をすれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高いといえます。

大麻犯罪の量刑相場は6月以上1年未満

令和5年犯罪白書(※資料2-3)によると、令和4年に大麻取締法違反で有罪となった事件の量刑は、以下のようになっています。

| 量刑 | 5年超7年以下 | 3年超5年以下 | 2年以上3年以下 | 1年以上2年未満 | 6月以上1年未満 | 6月未満 |

| 件数 | 2件 | 25件 | 260件 | 461件 | 1418件 | 26件 |

この統計結果からは、大麻犯罪で有罪になった場合の量刑としては、「6月以上1年未満」がもっとも多いことがわかります。そのため、大麻犯罪の一般的な量刑相場としては、6月以上1年未満であるといえるでしょう。

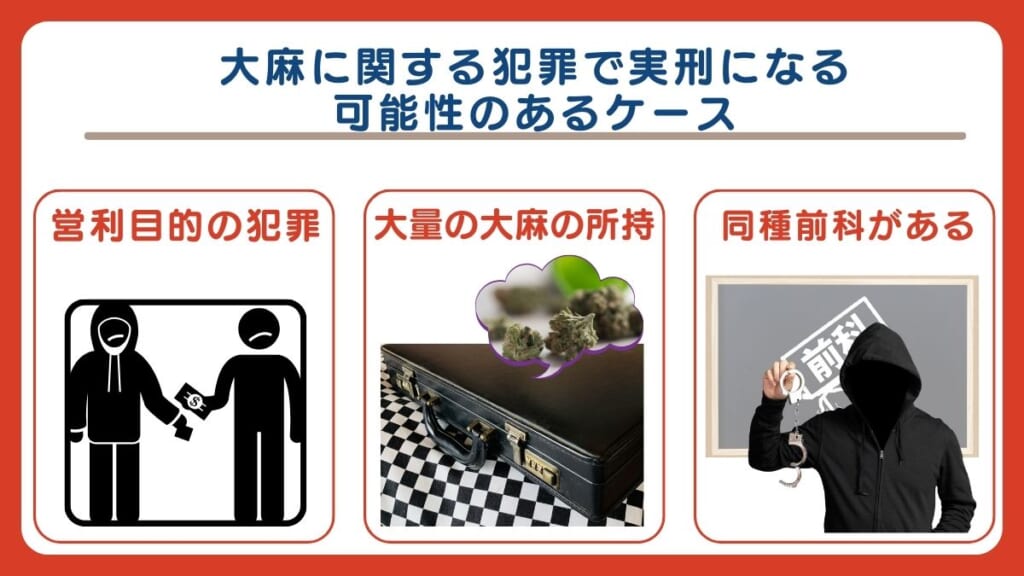

大麻に関する犯罪で実刑になる可能性のあるケース

大麻に関する犯罪で実刑になる可能性のあるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

営利目的の犯罪

大麻に関する犯罪の刑罰は、営利目的の有無に応じて2種類存在しています。

たとえば、大麻の所持であれば、営利目的のない単純所持の場合が7年以下の懲役であるのに対して、営利目的の所持の場合は1年以上10年以下の懲役(300万円以下の罰金併科あり)となっています。このように営利目的が認められると、より法定刑が重い刑罰が適用されますので、執行猶予が付かない実刑判決になる可能性が高くなります。

大量の大麻の所持

大麻の所持罪の量刑は、大麻の所持量によって変わってきます。

大量の大麻を所持している場合には、常習性や依存性が疑われますので少量の大麻を所持していた事案に比べて量刑が重くなりますので、事案によっては執行猶予の付かない実刑判決になる可能性があります。特に、大量の大麻を所持している事案では営利目的を疑われることもあるため、営利目的が認定されてしまうと、実刑判決の可能性はさらに高くなります。

関連コラム:大麻は所持量によって不起訴になる?微量の目安や不起訴になる要素

同種前科がある

大麻に関する犯罪は、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いですが、過去に大麻などの薬物犯罪により有罪になった前科がある場合には、再犯のおそれが高いと判断され、実刑判決になる可能性が高くなります。

大麻に関する犯罪で執行猶予が付く可能性のあるケース

大麻に関する犯罪で執行猶予が付く可能性のあるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

少量の大麻の所持

大麻の所持罪であれば、所持している大麻の量が少ないほど、執行猶予が付く可能性が高くなります。

なぜなら、所持量が少なければ常習性や依存性を疑われず、再犯のおそれがないと主張しやすいからです。

初犯

大麻に関する犯罪は、初犯であれば執行猶予が付く可能性が非常に高いです。

ただし、初犯であっても営利目的が認定されてしまうと厳しい刑罰が予想されますので、実刑になる可能性もある点に注意が必要です。

なお、前科があったとしても大麻のような薬物とは無関係な前科(窃盗、傷害など)であれば、執行猶予の可能性は残されています。

常習性がない

常習性の有無は、量刑を判断する際の重要な要素の一つとなります。

常習性の有無は、前科前歴の有無、余罪の有無、大麻の所持量などから判断されますが、常習性がないと判断されれば、執行猶予付きの判決になる可能性が高くなります。

監督者の存在

大麻などの薬物犯罪は、再犯率の高い犯罪として知られています。執行猶予付き判決は、刑務所ではなく社会内での更生が期待できる場合に言い渡される判決ですので、再犯のおそれが高いような場合には、実刑判決になる可能性も否定できません。

被告人に家族や職場の上司など信頼できる監督者が存在していれば、執行猶予付きの判決を言い渡したとしても、再犯のおそれは低いといえますので、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。

大麻に関する犯罪で実刑を回避するためにできること

大麻に関する犯罪で実刑を回避するには、以下のような対応が必要になります。

薬物依存症の治療

大麻などの薬物犯罪は、再犯率の高い犯罪ですので、薬物との関係を絶つことが実刑を回避するために必要となります。

薬物との関係を断つには、専門の医療機関を受診して、薬物依存症の克服に向けた治療を行うべきでしょう。裁判で「大麻は二度と使いません」と述べただけでは、裁判官の納得が得られませんが、薬物依存症の治療に取り組んでいるという客観的な証拠を提出すれば、裁判官も更生に向けた努力を評価して、執行猶予判決を言い渡してくれる可能性が高くなるでしょう。

贖罪寄付

大麻に関する犯罪は、被害者が存在しない犯罪ですので、被害者との示談により刑を軽くすることはできません。

しかし、このような被害者のいない犯罪については贖罪寄付が有効な手段となります。贖罪寄付とは、弁護士会や被害者支援団体などに寄付をすることをいいます。贖罪寄付により、刑事事件を起こした本人の反省の気持ちを示すことができますので、裁判でも一定程度考慮してもらうことができます。

取り調べで不利な供述調書を作成させない

警察の取り調べで話した内容は、供述調書にまとめられ、後日の裁判の証拠となります。供述調書に不利な内容が記載されていると、裁判で不利な判決になるリスクが高くなりますので、取り調べでの対応が非常に重要となります。

具体的には、供述調書にサインする前に必ず内容を確認し、少しでもニュアンスが違う部分があるときは訂正を求めてください。また、警察での取り調べでは、自白を引き出すためにさまざまな手段を使ってきますので、不当な取り調べの疑いがあるときは、弁護士から捜査機関に抗議してもらうことも有効な手段です。

大麻に関する犯罪で執行猶予付き判決を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

大麻に関する犯罪は、初犯であれば執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高いです。しかし、大麻の所持量や目的などによっては初犯でも実刑になるケースもあるため、執行猶予付き判決を目指すのであれば、薬物事件に強い弁護士への依頼が不可欠です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の弁護に関する豊富な経験と実績があり、薬物事件も数多く取り扱っています。当事務所の弁護士は、薬物事件特有のポイントを熟知していますので、効果的な弁護活動により執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。医療機関や自助団体と連携して、依存症の改善に向けた取り組みも可能ですので、まずは当事務所までご相談ください。

また、当事務所では刑事事件に関してスピード対応を心がけていますので、最短で即日対応が可能です。身柄拘束されている場合には、すぐに警察署に駆けつけて面会を実施しますので、一刻も早く当事務所までご相談ください。

さらに、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく対応可能です。初回法律相談を無料で対応していますので、横領事件に関する相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

関連コラム:大麻事件の弁護士費用はいくら?種類・相場や弁護士の探し方を解説

まとめ

2023年12月の法改正により、大麻の施用(使用)罪が新設されました。以前は処罰対象外だった大麻の施用(使用)も現在は違法な犯罪行為として処罰されることになります。

大麻に関する犯罪は、警察により検挙されるとほとんどが逮捕・起訴され、有罪になりますので、執行猶予を獲得できるかどうかが重要なポイントです。執行猶予を獲得するには、薬物事件の特徴を踏まえた効果的な弁護活動が必須となりますので、まずは経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。