「大麻で逮捕されたら必ず起訴される?」

「起訴されたらどのような刑罰を受けるの?」

大麻事件で検挙された方やそのご家族は、このような疑問を抱えていることでしょう。不安も大きいかもしれませんが、まずは正しい情報を知ることが重要です。

法務省のデータによれば、大麻事件の不起訴率は約55%となっています。つまり、正しく対応できれば、半数以上のケースで起訴を回避できるのです。

万が一起訴された場合、懲役期間は「6月以上1年未満」が約65%、実刑になるのは全体の約14%にとどまります。

本記事では、大麻事件の不起訴率や不起訴になりやすいケース、起訴後の量刑相場、弁護士ができること等について詳しく解説します。大麻で起訴されるか不安な方は、是非ご一読ください。

目次

大麻事件の不起訴率は55%

大麻で検挙されても、必ずしも起訴されるわけではありません。

法務省のデータによれば、大麻事件の約55%は不起訴になっています。具体的な数字で見ると、次のような状況です。

| 起訴総数 | 不起訴総数 | 不起訴率 | |

|---|---|---|---|

| 大麻取締法 | 3,195 | 3,840 | 55% |

| 麻薬取締法 | 781 | 498 | 39% |

| (参考)刑法犯 | 59,125 | 104,087 | 64% |

(引用:令和5年版 犯罪白書 「被疑事件の処理」|法務省)

なお、上記は大麻取締法違反のデータですが、2023年12月の法改正によって、大麻は「麻薬」として「麻薬取締法」で規制されるようになりました。麻薬取締法の不起訴率は39%と、大麻取締法より低いので、今後はこの数値が変動する可能性があります。

法改正によって、早めに専門家へ相談することがより一層重要になりました。

大麻事件で検挙されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談して、不起訴を目指すための行動を起こしましょう。

不起訴になる理由の51%は起訴猶予

大麻事件で不起訴となる理由としては、主に「起訴猶予」と「嫌疑不十分」があります。

法務省のデータによれば、大麻事件の不起訴理由のうち、約51%が「起訴猶予」によるものです。

| 不起訴総数 | 起訴猶予 | その他の不起訴(嫌疑不十分など) | |

|---|---|---|---|

| 大麻取締法 | 3,840 | 1,973 | 1,867 |

| 麻薬取締法 | 498 | 126 | 372 |

| (参考)刑法犯 | 104,087 | 68,227 | 35,860 |

(引用:令和5年版 犯罪白書 「被疑事件の処理」|法務省)

「起訴猶予」とは、犯罪の証拠は十分そろっているものの、情状を考慮して検察官があえて起訴しない判断をすることです。大麻事件の場合、初犯で所持量が少量だった場合や、反省の態度が見られる場合に、起訴猶予となる可能性が高まります。

一方で、「嫌疑不十分」とは、犯罪を立証するための証拠が不足している場合です。

例えば、関係者の供述以外に証拠がなく、自分の意思で大麻に関わったことの立証が難しいようなケースです。

大麻事件の場合、証拠関係が明らかなケースが多く、基本的には自白することが前提となっています。そのため、情状弁護によって起訴猶予を目指すことが多いです。

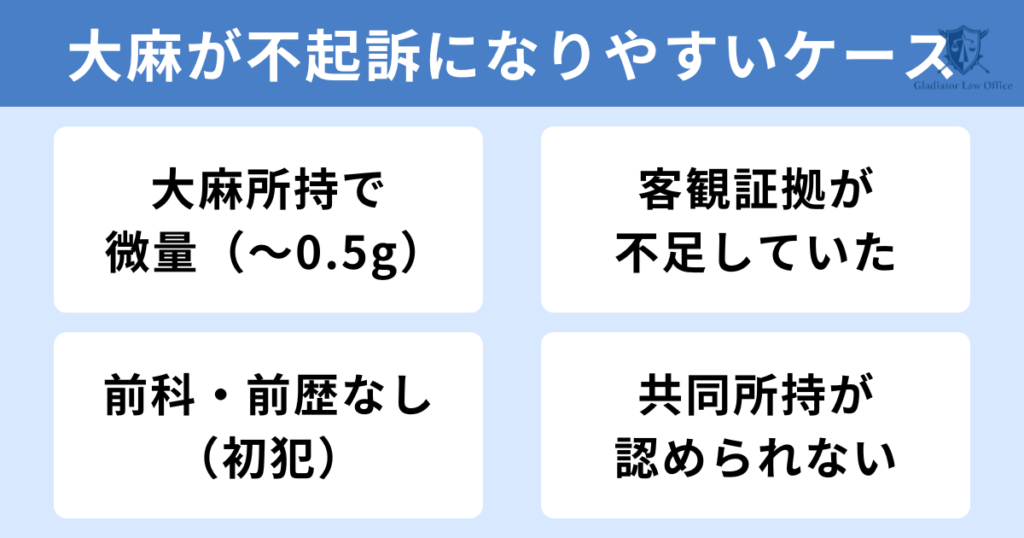

大麻事件が不起訴になるケース

では、具体的にどのような場合に不起訴になりやすいのでしょうか?

不起訴になりやすい4つのケースを説明します。

大麻を所持している量が微量(0.5g程度)

大麻の所持で検挙された場合、所持量がごく少量なら不起訴になる可能性が高いです。

明確な基準はありませんが、一般的には所持している大麻の量が「0.5グラム以下」が目安だと言われています。

法律上は、量の多少に関わらず処罰の対象ですが、実務上は所持量が考慮されることが多いです。0.5g程度という量は、一般的に手巻きタバコ1本程度の量に相当します。

もっとも、微量だから必ず不起訴になるわけではありません。

たとえ0.5gに満たない所持であっても、本人が全く反省していなかったり、前科前歴があって、再犯のおそれが高いと判断されたりすると、起訴される可能性は十分あります。

前科・前歴がなかった(初犯)

初犯であることも、不起訴処分になりやすい大きな要素です。

これは、初めて罪を犯した人は、前科のある人と比べて再犯の可能性が低いと考えられているからです。

検察官は起訴するかを判断する際に、更生できるかを重視します。前科・前歴がない人は、更生の可能性が高いと評価されて、起訴猶予の判断をしやすくなるのです。

ただし、初犯でも所持している大麻の量が多かったり、営利目的があったり、反省が全く見られなかったりすると、起訴されるケースもあります。

不起訴を目指すなら、薬物依存の治療をしたり、家族に監督人になってもらったり、就労を始めたりするなど、社会復帰に向けて行動することが大切です。

※関連コラム

「大麻の初犯は執行猶予?実刑になる4つのケースと量刑相場を解説!」

客観証拠が不足していた

大麻事件で不起訴になる理由の一つに、「客観証拠が不足していた」ことが挙げられます。

有罪判決を得るために十分な証拠がないと判断した場合、「嫌疑不十分」として不起訴処分にするケースがあります。

大麻事件では、主に次のような証拠が必要です。

| ・大麻そのもの(現物) ・尿検査などの鑑定結果 ・インターネット上の取引履歴 ・自白、目撃証言 など |

例えば、大麻を譲渡(売買)して検挙された場合、関係者の供述はあるものの、取引履歴や現金のやり取りなどの客観的証拠が見つからないケースがあります。このような場合、起訴後の立証が難しいため、不起訴処分(嫌疑不十分)となる可能性が高まります。

また、被疑者が「大麻であることの認識がなかった」と主張している場合や、捜査手続きに問題があった場合も、不起訴につながることがあります。

弁護士から捜査の違法性を主張して証拠能力を争うことで、不起訴を獲得できる可能性が高まります。

共同所持で、管理・支配していなかった

複数人で大麻を所持している「共同所持」の場合、自分がその大麻を管理・支配していたと認められないときは不起訴になる可能性が高いです。

一例を挙げると、ルームシェアをしている自宅から、同居人の大麻が見つかったケースが考えられます。大麻事犯が成立するには、大麻の存在を認識している必要があるので、単に同じ場所に住んでいただけなら責任は問われません。

逆に、自分のものでなくても、大麻だと知りながら保管していた場合や、自由に管理できる立場にあった場合には、共同所持が認定されて起訴される可能性が高くなります。

一般的には、自宅から大麻が見つかった時点で、管理支配権があったと認定されやすいです。

不起訴を目指すなら、すぐに弁護士に相談して、大麻との関係性がないことを立証しなければいけません。

2023年12月の改正で大麻「使用」でも起訴されることに

2023年12月に大麻取締法が大きく改正されました。

これまで規制されていなかった大麻の「使用」も犯罪として起訴されることになったのです。

| 規制する法律 | 罰則 | |

|---|---|---|

| 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の懲役 (営利目的あり)1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

| 輸出入・製造 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 1年以上10年以下の懲役 (営利目的あり)1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

| 施用(使用) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の懲役 (営利目的あり)1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |

| 栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法) | 1年以上10年以下の懲役 (営利目的あり)1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |

改正前は、大麻の「所持」「栽培」「譲渡」などは禁止されていましたが、「使用」そのものを禁止する条文はありませんでした。そのため、大麻を使用していることが発覚しても、所持などの証拠がなければ直接罪に問われることはありませんでした。

しかし、改正により大麻は「麻薬」として「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されることになり、「施用(使用)」も明確に禁止されました。具体的には、「7年以下の懲役」という罰則が設けられています。

これにより、尿検査で大麻成分が検出されるだけでも、大麻を使用した証拠として起訴される可能性が高まりました。

さらに、大麻の「所持」に関する罰則も「5年以下の懲役」から「7年以下の懲役」へと厳罰化されました。この法改正により、大麻に関する取り締まりがより一層厳しくなったといえるでしょう。

※関連コラム

「大麻の「使用」と「所持」は何が違う?内容や刑罰、証拠の違いを解説」

大麻リキッドなら不起訴になりやすい?

「大麻リキッド」とは、電子タバコなどで使用される液状のカートリッジ等に、THCなど大麻成分を含んだものです。一部では「大麻リキッドは不起訴になる例が多い」と言われることもありますが、この認識は完全に正しいわけではありません。

大麻リキッドの不起訴率が高いと言われる背景には、いくつかの理由があります。

まず、新しい製品であるため「法律上の大麻に当たるか」の鑑定結果が微妙なケースがあることが挙げられます。

「大麻だと知らなかった」という主張が認められやすい状況もあるかもしれません。

例えば、海外から個人輸入した電子タバコ用の製品に大麻成分が含まれていることを知らなかった場合や、友人から「ただの電子タバコ用リキッド」と言われて受け取った場合です。

このような状況では、「故意」がなかったとして無罪を主張できる可能性があります。

しかし、「大麻リキッドだから、不起訴になりやすい」と考えるのは非常に危険です。

鑑定でTHCが検出されれば通常の大麻と同様に起訴されますし、形状がリキッドでも大麻を所持している事実に変わりはありません。

簡易検査で明らかにならなかったケースでも、正式鑑定によって違法成分が判明し、後日逮捕・起訴されることもあります。

起訴されるとどうなる?大麻事件の量刑相場

大麻事件で起訴されると、99%以上の確率で有罪判決が下されます。具体的にどのような刑罰を受けることになるのか、量刑の相場を見ていきましょう。

(引用:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」|法務省)

懲役期間は「1年未満」が66%

法務省の統計データによれば、大麻取締法違反の有罪判決における懲役期間は次のとおりです。

| 刑期 | 6月未満 | 6月以上1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年超え |

| 大麻取締法 | 26 | 1,397 | 455 | 257 | 27 |

| 割合 | 1% | 65% | 21% | 12% | 1% |

(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)

大麻事件の懲役期間は「6月以上1年未満」が最も多く、全体の65%を占めています。

「1年未満」の刑期を合わせると66%となり、大麻事件の約3分の2は「1年未満の懲役刑」です。

ただし、これはあくまでも統計上の数字であり、個別のケースによって量刑は大きく異なります。

実際の判決では、大麻の所持量や目的、前科・前歴の有無、社会的な立場、事件の悪質性など、様々な要素を考慮して裁判官が決定します。

個人使用目的の少量所持であれば、1年未満の懲役刑となるケースが多いでしょう。

一方で、営利目的があったり、常習性が認められたり、組織的に行われていたりすると、1年以上の懲役刑となる可能性が高まります。

※関連コラム

「大麻は懲役6ヶ月〜1年が目安!量刑相場・懲役を防ぐ方法を解説」

実刑になるのは13%(87%が執行猶予)

大麻事件では、有罪判決を受けても必ず刑務所に入るわけではありません。

法務省の統計によれば、実刑判決となるのは全体の約14%にとどまっており、残りの約86%は執行猶予付き判決が言い渡されています。

| (全部)執行猶予 | 実刑 | |

|---|---|---|

| 大麻取締法 | 1,867 | 295 |

| 割合 | 86% | 14% |

(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)

執行猶予とは、一定期間(通常3〜5年)犯罪を犯さなければ刑の執行を免除する制度です。執行猶予機関中に新たな犯罪を犯さなければ、実際に刑務所に入ることはありません。

初犯の場合、多くの事件が執行猶予付き判決となりますが、次のようなケースではいきなり実刑になる場合もあります。

| ・大量の大麻を所持していた ・営利目的で栽培 ・輸出入をしていた ・過去に同様の犯罪で執行猶予判決を受けていた ・執行猶予期間中に再び犯罪を犯した など |

前科が付く

執行猶予付きの判決を受けると、実際に刑務所に入ることはありませんが、前科が付くことには注意が必要です。前科は公的な犯罪歴として残り、その後の生活に様々な影響を与える可能性があります。

| ・就職や転職の際に不利になる ・ビザの取得や海外渡航に制限がかかる ・同種の犯罪を再び犯した場合、量刑が重くなる ・一部の職業が制限される など |

特に就職への影響は大きく、履歴書の「前科の有無」の欄に正直に記入すれば採用されない可能性が高まります。記入しなかった場合でも、後から発覚すれば解雇事由となることもあるでしょう。

また、大麻事件の前科があると、再び何らかの事件で逮捕された場合に不利に扱われるリスクもあります。初犯なら不起訴になるようなケースでも、前科があることで起訴される可能性が高まるのです。

※関連コラム

「大麻の再犯は必ず実刑?再犯期間による違い・執行猶予が付くケース」

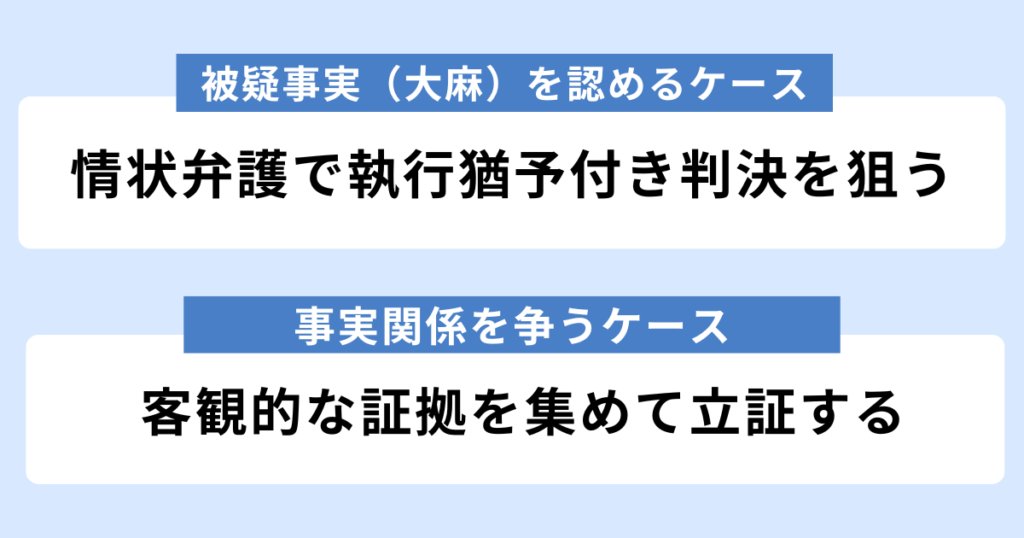

大麻で不起訴になるために弁護士ができること

大麻で不起訴になるために、弁護士には何ができるのでしょうか?

被疑事実(大麻)を認めるケース・否認するケースに分けて、弁護士ができることを説明します。

被疑事実(大麻)を認めるケース

被疑事実(大麻)を認める場合、弁護士は主に「情状弁護」を行います。

情状弁護とは、犯罪事実を認めつつも、被疑者にとって有利になる事情を主張して、不起訴や執行猶予付き判決を狙う弁護活動です。

例えば、次のような活動を通じて、「起訴しなくても十分に更生が期待できる」ことを検察官や裁判官に対して主張していきます。

| ・初犯であること ・再犯防止に向けて、関係者との連絡を断っていること ・本人が深く反省していること ・家族の監督体制がしっかりしていること ・専門の医療機関へ通院して、依存症の治療をしていること など |

大麻事件では、本人の反省と更生の意欲が重視されます。

あなたの状況や背景を踏まえて、検察官に「起訴する必要がない」と判断してもらえるよう働きかけることで、不起訴や執行猶予付き判決となる可能性が高まるのです。

被疑事実(大麻)を否認する場合ケース

一方で、大麻の所持や使用を否認する場合は、被疑者の権利を守るために積極的な弁護活動を行います。「大麻であることを知らなかった」「無理やり大麻を吸引させられた」といったケースでは、それを裏付ける客観的な証拠を集めて立証していきます。

また、捜査に違法行為があった場合は、それを指摘して証拠能力を争うこともあります。

いずれにせよ、大麻に関わったことを否認するのであれば、できる限り早く弁護士に依頼することが重要です。取調べの初期段階からアドバイスを受けて、自分に不利な供述を避けることが、自分の身を守ることにつながります。

※関連コラム

「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」

まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉大麻事件の不起訴率

| ・大麻取締法(改正前)の不起訴率は55% ・麻薬取締法の不起訴率は39% ・不起訴理由の51%が起訴猶予、残りが嫌疑不十分など |

◉大麻事件が不起訴になる主な理由

| ・所持量が微量(0.5g程度)だった ・前科・前歴がなかった(初犯) ・客観証拠が不足していた ・共同所持で管理権が認められなかった |

◉大麻リキッドも、THCが検出されれば起訴される

◉起訴された場合の量刑相場

| ・懲役期間は「1年未満」が66%(6月以上1年未満が65%) ・実刑になるのは14%、86%が執行猶予付き判決 ・執行猶予でも前科が付き、就職や海外渡航などが制限される |

◉大麻で不起訴になるために弁護士ができること

| ・被疑事実を認める場合は、情状弁護で起訴猶予を目指す ・被疑事実を否認する場合は、不起訴・無罪判決を目指す |

以上です。

大麻事件で検挙された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。ご相談をいただくタイミングが早いほど、弁護活動によって不起訴を獲得できる可能性も高まります。

この記事が参考になりましたら、ぜひグラディアトル法律事務所へもご相談ください。一日も早く事件が解決し、平和な日常を取り戻せることを願っています。