容疑をかけられた人物が法廷の場に立ち、裁判官と会話したり、判決を言い渡されたりする様子は、誰もがテレビで見たことのある光景ではないでしょうか。

詐欺事件を起こして検挙された場合は、自分自身があの場所に立つ可能性があります。

そして、裁判に発展した時点でほぼ確実に有罪となり、懲役刑に処されてしまうのです。

そのため、詐欺事件の加害者となってしまったときは、不起訴処分や減刑・執行猶予の獲得に向けて、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

実際にグラディアトル法律事務所でも、振り込め詐欺の受け子・出し子として逮捕された20代男性を弁護し、執行猶予判決を勝ち取った事例があります。

本記事では、詐欺事件が刑事裁判に発展しやすい理由や刑事裁判の流れなどを解説します。

不起訴処分を獲得して刑事裁判を回避する方法も詳しく記載しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

目次

詐欺は法廷での刑事裁判に発展する可能性が高い

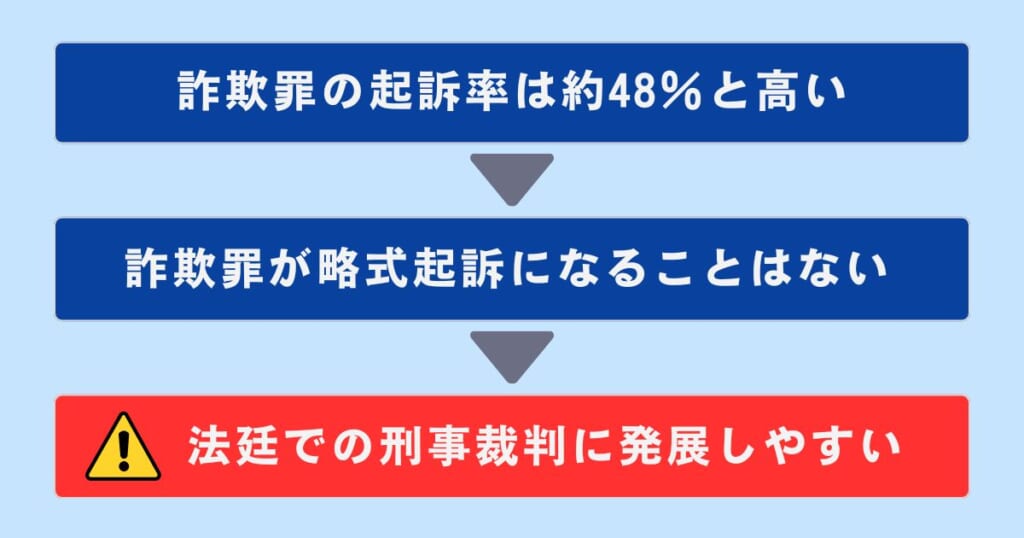

詐欺は、法廷での刑事裁判に発展する可能性が高い犯罪です。

主に2つの理由が考えられるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

詐欺罪の約48%は起訴されている

多くの詐欺事件が法廷での刑事裁判に発展する理由のひとつに、そもそも詐欺罪が起訴されやすい犯罪であることが挙げられます。

詐欺罪は重大な財産犯とされているうえ、特殊詐欺などの組織的犯罪に対する厳罰化の流れもあり、検察官も厳しい判断を下す傾向があるのです。

具体的な数字を示すと、令和4年において詐欺罪で起訴されたのは7,669件、不起訴となったのは8,324件とされており、起訴率は約48%に及びます。(参考:令和5年版犯罪白書|法務省)

犯罪全体の起訴率が約32%なので、詐欺罪がいかに起訴されやすい犯罪であるかがわかるでしょう。

詐欺罪が略式起訴になることはない

詐欺罪は略式起訴の対象外であるため、起訴された場合は必ず法廷での刑事裁判に発展します。

略式起訴とは、公判を開かず書面のみで審理を進める手続きのことであり、身柄拘束の期間が短くなるなど加害者側にも大きなメリットがあります。

しかし、略式起訴が適用されるのは「刑罰が100万円以下の罰金または科料相当」の犯罪です。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、罰金や科料の規定はないため、略式起訴が選択されることはありません。

詐欺事件における刑事裁判の流れ

次に、詐欺事件における刑事裁判の流れを解説します。

1.冒頭手続き

詐欺事件における刑事裁判では、まず冒頭手続きがおこなわれます。

冒頭手続きの具体的な流れは、以下のとおりです。

1. 人定質問:裁判官が被告人の氏名・住所・年齢・職業などを確認し、起訴された人物本人であることを確かめる

2. 起訴状朗読:検察官が起訴状を読み上げ、審判の対象を明らかにする

3. 黙秘権の告知:裁判官が被告人に黙秘する権利などがあることを伝える

4. 罪状認否:被告人が起訴状の内容に対して意見を述べる

冒頭手続きは短時間で終わることも多いですが、被告人の言動次第で今後の裁判の流れが大きく変わります。

特に罪状認否で起訴内容を認めるか否かによって、自白事件か否認事件かが決まるので、陳述する内容については弁護士と話し合っておくことが重要です。

2.証拠調べ手続き

詐欺事件における刑事裁判では、冒頭手続きのあとに証拠調べ手続きがおこなわれます。

証拠調べ手続きは、当事者双方に対して主張を裏付ける機会を与えるものであり、裁判所が事実を正確に認定するための必要不可欠な過程です。

はじめに、検察官が冒頭陳述をおこない、証拠の取り調べを裁判官に請求します。

これに対して、裁判官は被告人側の意見を聴いたうえで、証人尋問や被告人質問などによって証拠を取り調べます。

被告人側が冒頭陳述をおこなうことは通常ありませんが、そのほかは検察側と同様の流れで証拠の取り調べが進められます。

3.弁論手続き

証拠調べ手続きがおわると、弁論手続きに移行します。

弁論手続きは、検察側と被告人側が証拠調べの結果を踏まえて意見を述べることで、裁判官に最終的な判断材料を提供するための機会です。

まずは、検察官が事実関係や法律的な問題点について主張し(論告)、求刑します。

その後、弁護人が見解を示し(弁論)、最後に被告人自らが最終陳述をおこない、無実を主張したり、反省の意思を示したりします。

4.判決の言い渡し

刑事裁判では、最後に判決の言い渡しがおこなわれます。

軽微な事件だとすべての審理が終了してから1~2週間後、重大な事件や有罪・無罪を争う事件では1~2ヵ月後に言い渡し日が設定されるケースが一般的です。

当日は、公開の法廷で裁判官が判決の主文を朗読します。

たとえば、「被告人を懲役3年に処する。ただし、この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する」といった形で判決を言い渡されます。

なお、判決が確定するのは、言い渡された翌日から数えて14日後です。

判決に不服がある場合、14日間の控訴期間内に控訴状を提出する必要があります。

詐欺の刑事裁判で有罪になった場合に受ける刑罰

詐欺の刑事裁判で有罪になった場合は「10年以下の懲役」に処されます。

ケースバイケースですが、刑期は平均して1年から3年程度です。

(参考:令和5年度犯罪白書|法務省)

被害の大きさや示談の有無などによっては、初犯でも実刑になる可能性も否定できません。

ただし、3年以下の懲役であれば、執行猶予がつくこともあります。

実際、令和4年に詐欺罪の裁判で有期懲役となった事件のうち、約6割は執行猶予付き判決が下されています。(参考:令和5年度犯罪白書|法務省)

起訴され、裁判になったからといって投げやりになるのではなく、執行猶予の獲得に向け、弁護士と協力しながら適切に対策を講じることが重要です。

関連コラム:

詐欺罪の量刑相場は懲役1~3年!量刑判断では被害金額が重要な要素

詐欺の刑事裁判を回避するためのポイント

ここでは、不起訴処分を獲得し、詐欺の刑事裁判を回避するためのポイントを解説します。

被害者との示談を成立させる

詐欺の刑事裁判を回避するためには、被害者との示談成立を最優先に考えましょう。

示談の成立は、当事者間で和解していることの証明になるものです。

示談のなかで金銭的な補償をおこない、被害者から許しを得ていることを示せば、検察官も不起訴処分を下す可能性が高くなります。

被害者が被害届や告訴状を出す前に示談が成立した場合には、事件化する前に解決できることもあるでしょう。

ただし、加害者から被害者に対して直接示談を申し込むことはおすすめしません。

強い恐怖心や怒りの感情を抱いた被害者がまともに応じてくれるとは限らず、場合によっては足元を見られて高額な示談金を請求されるおそれもあります。

そのため、示談に関することは、示談交渉の知識・経験が豊富な弁護士に任せるようにしてください。

関連コラム:

刑事事件が得意な弁護士に相談する

詐欺の刑事裁判を回避したいのであれば、刑事事件が得意な弁護士に相談することも重要です。

刑事事件の取り扱いに慣れた弁護士であれば、そのときどきで考え得る最善の対応策を実行してくれます。

具体的には、以下のようなサポートを受けることが可能です。

- ・被害者との示談交渉

- ・自首の同行

- ・取り調べに対する振る舞い方のアドバイス

- ・違法な取り調べに対する抗議

- ・逮捕直後の接見

- ・接見禁止の一部解除申請

- ・再犯防止策の提案

- ・早期釈放に向けた働きかけ

- ・不起訴処分の獲得に必要な弁護活動

重要なのは、疑いをかけられた段階や逮捕直後から弁護士に相談し、サポートを求めることです。

早期の弁護士介入が、より良い結果につながります。

関連コラム:

振り込め詐欺の初犯!受け子と出し子で逮捕されるも執行猶予となった事例

【加害者向け】詐欺事件を今すぐ弁護士に相談するべき3つの理由!

詐欺事件では民事裁判を起こされるケースも多い

詐欺事件では、民事裁判を起こされるケースも多くみられます。

刑事上の責任と民事上の責任は別々の問題であり、同時に存在しているためです。

たとえ刑事裁判で裁かれたとしても、損害賠償を求めて、被害者側から民事裁判を起こされる可能性は十分あります。

民事裁判の基本的な流れは以下のとおりです。

- 1. 原告による訴状の提出

- 2. 訴状の審査・被告人への連絡

- 3. 口頭弁論

- 4. 本人尋問・証人尋問

- 5. 判決

まずは、被害者が裁判所に対して、請求内容や事件の要点をまとめた訴状を提出することから始まります。

次に、訴状を審査・受理した裁判所が口頭弁論期日を指定し、被告人に連絡します。

このとき、被告人は訴状の内容を争うかどうかを、答弁書にまとめて回答しなければなりません。

その後は裁判所で口頭弁論期日が開かれ、当事者双方による主張・証拠の提出・関係者への尋問などが実施されます。

なお、裁判の途中、裁判官による勧告をきっかけに原告・被告が主張を譲り合い、和解するケースも少なくありません。

和解がなされないまま裁判が続いた場合は、十分な審理がなされた段階で裁判官が判決を言い渡します。

詐欺の裁判に関してよくある質問

最後に、詐欺の裁判に関してよくある質問を紹介します。

詐欺の裁判にかかる期間は?

刑事裁判は検察官が証拠を揃えたうえで起訴するため、早ければ2~3ヵ月で判決が言い渡されます。

しかし、当事者間の主張が食い違う事件などでは、1年~1年半にわたって公判が続けられることも少なくありません。

民事裁判は早くて半年、長ければ2年近くかかります。

民事上の問題は証拠の収集や双方の主張整理に時間を要するため、刑事裁判よりも長引きやすい点が特徴です。

裁判費用は誰が支払う?

裁判所に支払う費用に関しては、刑事裁判なら有罪となった被告人が、民事裁判なら敗訴者が負担するのが原則です。

一方、弁護士費用は基本的に依頼した本人の自己負担になります。

ただし、不法行為を原因とする損害賠償請求の場合、原告は敗訴者に対して、弁護士費用の一部を請求できる場合があります。

家族が出廷している裁判は傍聴できる?

家族が出廷している裁判を傍聴することは可能です。

司法の透明性を確保するため、裁判は原則として公開の法廷でおこなわれます。

傍聴を希望する場合には、特別な手続きも必要ありません。

裁判当日に裁判所へ行き、案内に従って法廷に入室するだけです。

刑事裁判で有罪になれば被害者に返金する必要はなくなる?

刑事裁判で有罪になったからといって、被害者に返金する必要がなくなるわけではありません。

刑事上の責任と民事上の責任は別物です。

たとえ刑務所に入って刑事上の責任を果たしたとしても、騙し取ったお金の弁済義務は継続します。

詐欺で裁判を起こされそうなときはグラディアトル法律事務所に相談を!

本記事のポイントは以下のとおりです。

- ・詐欺事件は法廷での刑事裁判に発展する可能性が高い

- ・詐欺事件の刑事裁判は「冒頭手続き」「証拠調べ手続き」「弁論手続き」「判決の言い渡し」の順に進められる

- ・詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」であり、刑期は1~3年程度が平均的

- ・裁判を回避するには示談の成立が最重要

- ・詐欺事件では民事裁判で損害賠償請求されることもある

詐欺罪で刑事裁判にまで発展すると、ほぼ確実に有罪となり、懲役刑が科されます。

そのため、詐欺事件を起こしたときは、まず不起訴処分を目指し、起訴されたとしても減刑や執行猶予の獲得に向け、弁護士とも相談しながら適切に対応していくことが重要です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が24時間相談を受け付けています。

急なご依頼にも迅速に対応できるので、困ったときはいつでもご連絡ください。

初回相談は無料、LINEでの相談もおこなっているため、お気軽にどうぞ。