詐欺事件の加害者となってしまったとき、刑罰の内容は誰しもが気になるポイントです。

特に懲役刑になるか、罰金刑になるかによって、受け止め方も大きく変わってくるでしょう。

結論からいうと、詐欺罪に罰金刑はありません。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、有罪になると必ず懲役刑に科せられます。

そのため、詐欺事件を起こしたときは、弁護士に相談・依頼し、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた対策を講じることが大切です。

たとえば、グラディアトル法律事務所では、実刑判決が出やすい振り込め詐欺事件において、受け子・出し子で逮捕された20代男性を弁護し、執行猶予付き判決を獲得した実績があります。

罰金刑がないからといって投げやりになるのではなく、個々のケースに応じた対策をとれば、自身に有利な状況を作り出せることを念頭に置いておきましょう。

本記事では、詐欺罪における罰金刑の有無について解説します。

詐欺に関連したほかの犯罪の刑罰もまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

目次

詐欺罪に罰金刑はない!有罪になれば確実に懲役が科せられる

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑の規定はありません。

有罪判決を受けた場合は、必ず懲役刑が科されます。

詐欺は被害者に与える経済的・精神的影響が大きく、社会的な影響も生じるため、重大な犯罪として比較的重い刑罰が定められているのです。

なお、犯行の態様によっては、電子計算機使用詐欺罪や準詐欺罪の罪に問われる可能性もありますが、法定刑が「10年以下の懲役」とされていることに変わりありません。

- ・電子計算機使用詐欺罪:コンピュータを欺いて財産上の利益を得る犯罪

- ・準詐欺罪:判断能力に乏しい未成年や高齢者などを狙って財産上の利益を得る犯罪

ただし、罰金刑がないからといって、今後の対応を怠るべきではありません。

不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性は残されています。

詐欺事件を起こした場合は、早急に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

関連記事:電子計算機使用詐欺罪とは?成立要件や具体的なケース、対処法を解説

詐欺罪に罰金刑はないが、奪い取ったお金は原則として弁済する必要がある

詐欺罪に罰金刑はありませんが、被害者から奪い取ったお金は原則として弁済しなければなりません。

前提として、刑事上の責任と民事上の責任はまったくの別物です。

たとえ懲役刑を科せられて刑事上の責任を果たしたとしても、被害金の弁済という民事上の責任を逃れることはできません。

なお、示談や民事裁判では、被害者に対して「奪い取ったお金+慰謝料」を支払うケースが一般的です。

被害金弁済の有無は、起訴・不起訴や量刑の判断にも大きく影響するため、最優先で対応するようにしましょう。

すぐに全額を用意できない場合でも、お金をかき集めて支払ったり、分割での支払い計画を示したりと、弁済の意思を示すことも大切です。

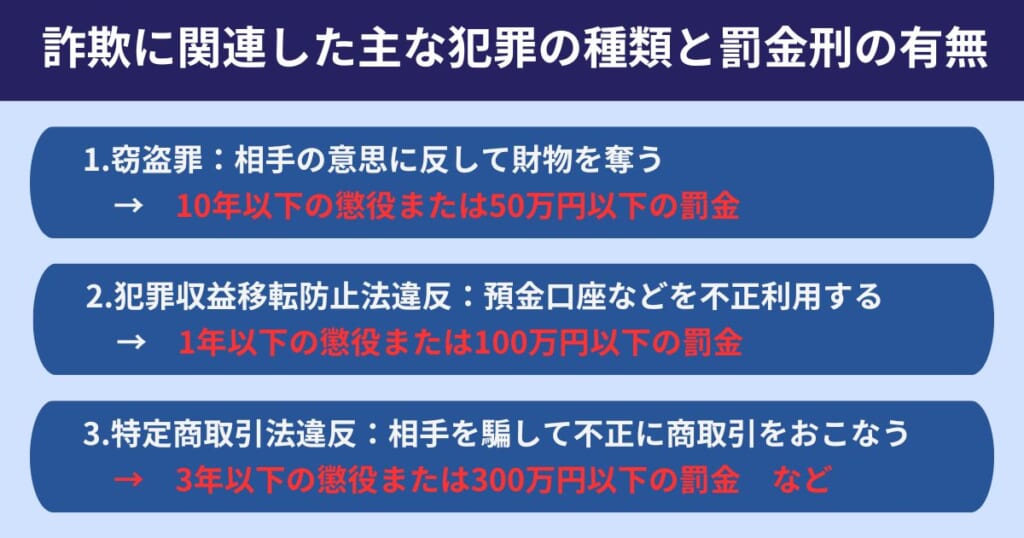

詐欺に関連した主な犯罪の種類と罰金刑の有無

ここでは、詐欺に関連した主な犯罪の種類と罰金刑の有無を解説します。

窃盗罪|10年以下の懲役または50万円以下の罰金

詐欺に関連した主な犯罪としては、まず窃盗罪が挙げられます。

窃盗罪は、被害者の意思に反して財物を奪う犯罪です。

詐欺罪と窃盗罪は財物の不正取得という点で類似していますが、財物の移転に関して、被害者の意思に反していた場合は窃盗罪、同意があった場合は詐欺罪が成立します。

たとえば、特殊詐欺の受け子が被害者からキャッシュカードを騙し取った場合は、窃盗罪の罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

常習的に窃盗をおこない、過去に窃盗罪で処罰されたことがある場合は、常習累犯窃盗罪として、「3年以上の懲役」に科されるおそれがあります。

犯罪収益移転防止法違反|1年以下の懲役または100万円以下の罰金

犯罪収益移転防止法違反も詐欺に関連した犯罪のひとつといえます。

犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングを防止し、犯罪組織への資金供与を阻止するための法律です。

たとえば、特殊詐欺グループに対して、預金口座やキャッシュカードの不正譲渡・売買をおこなった場合などは、犯罪収益移転防止法違反として処罰される可能性があります。

犯罪収益移転防止法違反の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

なお、譲渡や売買目的で口座を開設した場合は、犯罪収益移転防止法違反ではなく、詐欺罪が成立します。

特定商取引法違反|3年以下の懲役または300万円以下の罰金 など

詐欺に関連した主な犯罪としては、犯罪収益移転防止法違反も挙げられます。

犯罪収益移転防止法は、訪問販売や通信販売などの特定の取引形態において、不正な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

たとえば、高齢者宅を訪問し、嘘をついたり、不都合な事実を隠したりして高額な寝具などを売りつける行為などは、特定商取引法違反に該当する可能性が高いといえるでしょう。

犯罪収益移転防止法違反の刑罰は、商取引の内容によって異なります。

代表的なものは以下のとおりです。

- ・不実の告知禁止違反:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

- ・書面交付義務違反:6月以下の懲役または100万円以下の罰金

- ・誇大広告等の禁止違反:100万円以下の罰金

特定商取引法違反にあたるかどうかは、線引きが難しいケースもあります。

しかし、場合によっては懲役になるおそれもある重大な犯罪であることを覚えておきましょう。

詐欺罪の罰金に関してよくある質問

最後に、詐欺罪の罰金に関してよくある質問を紹介します。

罰金刑がない詐欺罪は略式起訴にならない?

詐欺罪に関する事件で、略式起訴がとられることはありません。

略式起訴は「100万円以下の罰金または科料」の比較的軽微な事件に適用される手続きであり、刑罰が「10年以下の懲役」と規定されている詐欺罪は対象外になるためです。

詐欺罪で起訴されると必ず、公開の法定で裁判を受けることになります。

詐欺罪の未遂や詐欺を手助けしただけなら罰金で済む?

詐欺罪の未遂と幇助犯であっても、罰金で済むことはありません。

まず、詐欺未遂罪の法定刑は、完遂された詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。

未遂に終わっているため、刑期が短くなることはありますが、懲役そのものを回避できるわけではありません。

詐欺の幇助犯も「5年以下の懲役」に減刑される可能性はあるものの、懲役刑が科せられることに変わりないので注意してください。

関連記事:

詐欺未遂罪とは?成立要件や刑罰・量刑、処分を軽くするための対処法

詐欺事件の加害者になったときはグラディアトル法律事務所に相談を!

詐欺事件の加害者になった場合は、刑事事件が得意な弁護士に相談することが重要です。

早い段階で相談していれば、以下のようなサポートを受けることができます。

実際にグラディアトル法律事務所でも、これまでに数々の詐欺事件を解決に導いてきました。

たとえば、特殊詐欺の振り込め詐欺の受け子・出し子で逮捕された20代男性の事例です。

振り込め詐欺の量刑は重く、初犯でも実刑になるケースが多いなかで、早急に示談を成立させ、執行猶予付き判決を獲得しました。

弁護士の介入があるかどうかで、その後の人生が大きく変わるため、少しでも不安に感じることがあれば、ぜひ弊所までお問い合わせください。

関連記事:

振り込め詐欺の初犯!受け子と出し子で逮捕されるも執行猶予となった事例

まとめ

本記事のポイントは以下のとおりです。

- ・詐欺罪に罰金刑はなく、有罪になると必ず懲役刑に科される

- ・詐欺罪に罰金刑はないが、奪い取ったお金は原則として弁済する必要がある

- ・詐欺に関連する犯罪では、罰金刑が規定されているものもある

- ・罰金刑のない詐欺罪は略式起訴の対象外

- ・詐欺の未遂や幇助犯でも有罪になれば懲役刑が科される

詐欺罪は、重い刑罰が規定された重大な犯罪です。

加害者になった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた対策を講じるようにしましょう。

グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が24時間365日体制で相談に応じています。

初回相談は無料、LINE相談にも対応しているので、困ったときはいつでもご相談ください。