業務上横領で刑事告訴されると、警察の捜査が開始されます。

在宅または身柄(逮捕)事件として捜査が進められて、起訴されると、刑事裁判にかけられるでしょう。

ただし、刑事告訴は必ず受理されるわけではありません。

受理されたからといって確実に逮捕されるわけでもなく、示談によって告訴を取り下げてもらえたり、弁護活動によって逮捕・起訴を防げる場合もあります。

本記事では、刑事告訴されるリスクやその後の流れ、対処法について具体的に解説します。

業務上横領で刑事告訴されるかも…と不安な方は、是非ご一読ください。

目次

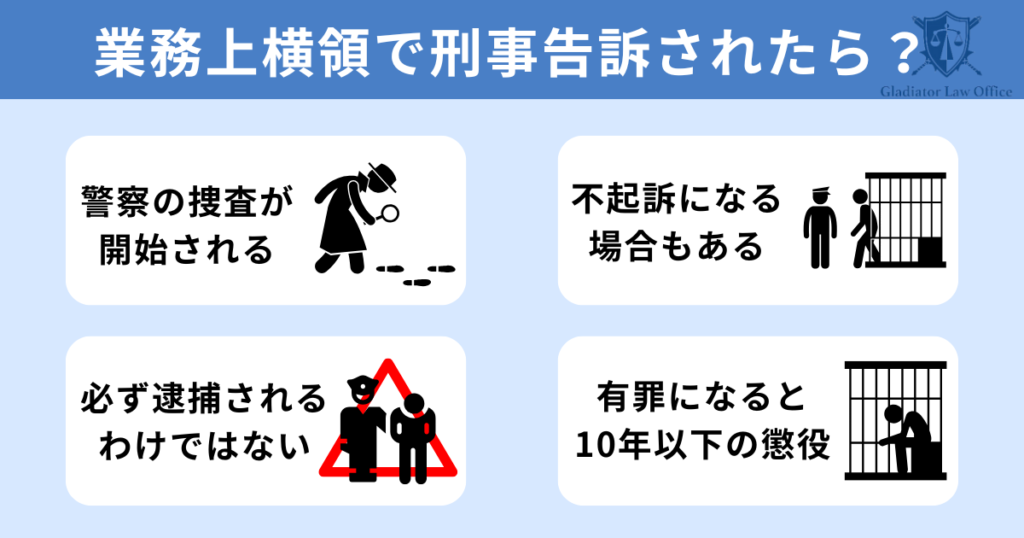

業務上横領で刑事告訴されたらどうなる?

刑事告訴とは、「捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」のことをいいます。「犯罪事実の申告」という意味では「被害届」と共通していますが、大きな違いは、警察や検察に「捜査開始義務」が生じることです。

したがって「被害届」のように「受理されても捜査が行われなかった…」ということはありません。業務上横領で刑事告訴されると、「必ず」捜査が開始されることになります。

警察の捜査が開始される

業務上横領で刑事告訴が受理されると、必ず警察や検察の捜査が開始されます。

関係者への事情聴取、帳簿や会計書類の確認、場合によっては自宅や職場の家宅捜索も行われて、事件の捜査が進められるでしょう。

例えば、経理担当者が売上金を着服したケースで考えてみましょう。

まず、会社は内部監査などで不正(横領行為)を発見し、警察に告訴状を提出します。これを受けて、警察が取引履歴や監視カメラ映像などの証拠を集め、捜査を進めていくという流れになります。

なお、刑事告訴がされているのか、警察が捜査を開始しているのかを被疑者が確認する方法はありません。

必ず逮捕されるわけではない

刑事告訴されても、必ずしも逮捕されるわけではありません。

被害金額が少額であり、本人が反省し全額返済の意思を示している場合は、在宅で捜査が進むこともあります。

ただし、証拠隠滅の恐れがある場合や、被害額が大きい場合は、逮捕の可能性が高くなります。例えば、数百万円単位の横領が発覚したり、常習的に行っていたようなケースでは、逮捕される確率が高くなるでしょう。

不起訴になる場合もある

警察の捜査が終わると、検察に引き継がれて、検察官が起訴するかどうかを判断します。

不起訴処分となった場合、刑事裁判に進むことはなく、前科がつくこともありません。

一方で、起訴された場合の有罪率は99%に上るため、ほぼ確実に前科が付いてしまいます。そのため、まずは不起訴処分を目指すことが大切です。

起訴判断にあたって検察官は、被害金額以外にも、さまざまな要素を考慮しながら慎重に判断します。たとえば、横領した金額以外にも、被害者の意向や示談の有無、再犯の可能性、反省の度合いなどが影響を与えるでしょう。

不起訴になるためには、すぐに弁護士に相談して、被害者との示談を成立させることが必要です。

起訴されて有罪になると10年以下の懲役刑となる

起訴されて有罪になると、「10年以下の懲役刑」が下されます。

「執行猶予付き判決」が言い渡されることもありますが、「実刑判決」となるケースも珍しくはありません。

業務上横領が実刑となるか執行猶予付き判決となるかは、裁判官が判断します。

被害金額はもちろん、他にもさまざまな要素が考慮されるでしょう。例えば、被害金額は「140万円程度」でも、懲役2年4か月の実刑判決が下されたケースがあります。

| 「韮崎市の県営住宅で集めた自治会費140万円余りを着服して、ホストクラブへの支払いにあてたなどとして業務上横領などの罪に問われた自治会の元会計役員に対して、甲府地方裁判所は懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。」(引用:NHK 山梨NEWS WEB) |

業務上横領の告訴状を警察が受理しないこともある?

警察には、「犯罪捜査規範63条1項」により告訴を受理する義務が定められています。

しかし、実務上は必ずしも受理されるわけではなく、さまざまな理由で告訴が受理されないケースがあります。

| (告訴、告発および自首の受理)第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 |

たとえば、よく挙げられる理由が「証拠の不足」です。

取引記録や帳簿の管理が不十分であったり、関係者の証言が一致しなかったりすると、警察が「犯罪の立証が難しい」と判断し、告訴を受理しないことがあるのです。特に、会社側が内部調査を十分に行わず、証拠が不十分なまま告訴状を提出した場合、警察が受理を見送る可能性が高くなります。

また、告訴状が受理されるかどうかは、被害の状況によっても左右されます。

例えば、被害額が極めて少額である場合や、加害者がすでに全額弁済している場合には、告訴状が受理されないことがあります。

ただし、これらはあくまでも現在の運用上の話です。原則論として、警察には告訴を受理する義務があることを忘れてはいけません。

そのため、加害者としては、業務上横領が発覚した段階で示談交渉を進め、刑事告訴を避けるようにすることが重要です。告訴状が提出される前に弁護士に相談し、示談によって解決することが最善の策となるでしょう。

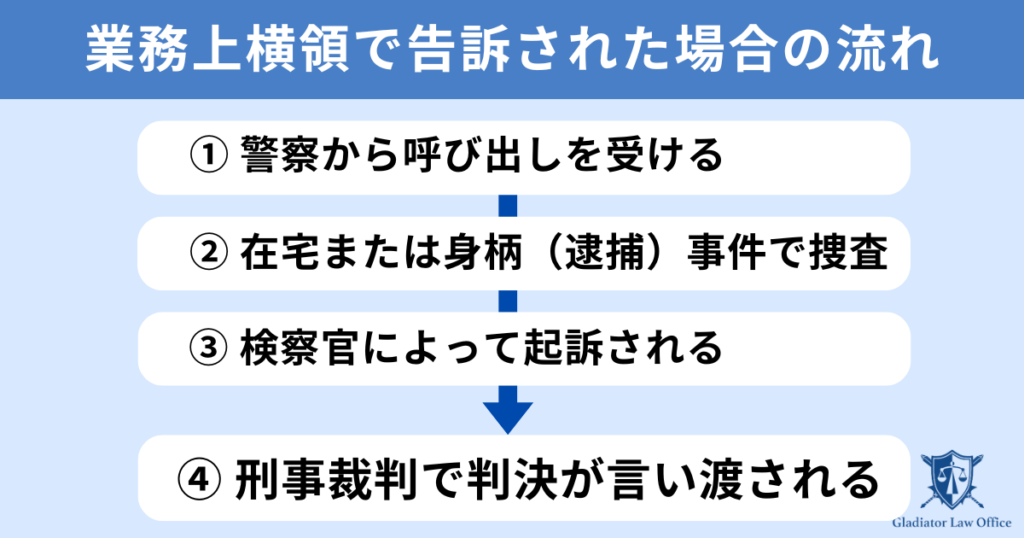

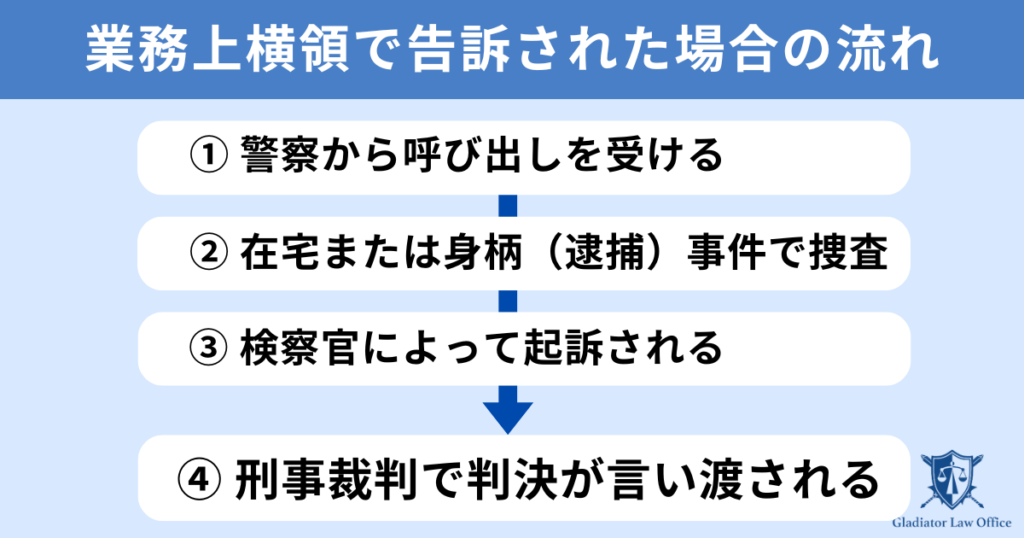

業務上横領で刑事告訴された場合の流れ

業務上横領で刑事告訴されると、警察の捜査が始まり、逮捕を経て、刑事裁判で有罪・無罪の判断が下されます。事件の内容によっても変わってきますが、一般的には次のような流れで進んでいきます。

警察から呼び出しを受ける

業務上横領の告訴が受理されると、警察は事件の捜査を開始します。

まず、本人に対して事情聴取のための呼び出しが行われます。

この段階では、あくまでも「任意出頭」として呼び出されるケースが通常なので、出頭に応じる法的義務はありません。ただし、拒否すると逮捕に踏み切られる可能性もあるため、呼び出しには慎重に対応しなければなりません。

事情聴取では、横領事件について知っている内容を確認されるでしょう。

不用意な発言をすると、不利な証拠となったり、そのまま逮捕される可能性も出てきます。警察から呼び出しを受けたら、必ず事前に弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

※関連コラム

「業務上横領で逮捕までの流れは?7つのステップに分けて具体的に解説」

在宅または身柄事件(逮捕)として捜査が進められる

警察の捜査は、「在宅事件」または「身柄事件(逮捕)」のどちらかの形で進められていきます。

「在宅事件」は、逮捕されることなく捜査が進められるケースです。

被害額が比較的少額である場合や、示談が成立している場合などに選択されることが多く、通常どおりの生活を送りながら、警察の事情聴取を受けることになります。

一方で、「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」があると判断されると、警察に逮捕されて「身柄事件」として扱われます。逮捕後の身柄拘束は、最長で23日間続く可能性があり、留置場で警察や検察の取調べを受けることになるでしょう。

外部との接触も厳しく制限されるため、すぐに弁護士に連絡して、接見を依頼することが必要です。

検察官によって起訴、不起訴が判断される

警察の捜査が終わると、事件は検察へ引き継がれて、検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。この判断は、証拠の有無、被害者との示談状況、加害者の反省の態度などを総合的に考慮して行われます。

不起訴となった場合は、刑事責任を問われることはありません。

懲役が科せられることはなく、前科がつく可能性もゼロとなります。逮捕されていた場合は、すぐに釈放されて自宅へ戻れるでしょう。

一方で起訴されると、刑事裁判にかけられて、公開の法廷で審理されることになります。

刑事裁判で判決が言い渡される

起訴されると刑事裁判が開かれ、公開の法廷で審理が進められます。

裁判の期間は、事件によって異なりますが、一般的には1ヶ月〜2ヶ月程度で終結するケースが多いです。ただし、横領行為を否認していたり、無罪を目指して争う場合は、1年以上かかることもあります。

日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率が99%以上と非常に高いため、無罪を勝ち取ることは簡単ではありません。そのため、できる限り起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが大切です。

業務上横領で刑事告訴された場合の対処法

業務上横領で刑事告訴されると、警察の捜査が始まり、起訴されると裁判に進むことになります。

しかし、スムーズに示談を成立させることで、刑事告訴そのものを防いだり、すでに告訴されていた場合でも取り下げてもらえたりする可能性が高くなります。

業務上横領で刑事告訴された場合の対処法について、詳しく見ていきましょう。

まずは示談によって、刑事告訴を防ぐことが大切

業務上横領罪では、被害者(会社)が被害届や告訴状を提出しなければ、警察が事件を認知することができません。そのため、告訴される前に示談を成立させ、会社から「告訴しない」との確約を得ることが最優先事項となります。

刑事告訴を防ぐことができれば、刑事事件にはなることはありません。

示談を成立させるためには、まずは被害額を弁済し、謝罪することが必要です。

会社としても、横領事件が外部に知られれば信用を失うリスクがあります。そのため、被害弁償さえ行われれば、あえて刑事告訴するのではなく、示談による解決を選ぶケースも少なくありません。

ただし、示談交渉の進め方を誤ると、かえって会社側の怒りを買ってしまったり、信用できないと判断されて、告訴にいたる可能性が高くなります。示談交渉は自分で進めるのではなく、必ず弁護士を通じて行いましょう。

刑事告訴された後でも、示談によって取り下げが期待できる

すでに会社が刑事告訴をしてしまった場合でも、示談が成立すれば告訴を取り下げてもらえる可能性があります。

業務上横領は「親告罪」ではないため、告訴が取り下げられたからといって必ずしも捜査が中止されるわけではありません。しかし、検察官は、事件を起訴するかどうかを判断する際に、被害者の意向を考慮します。特に、業務上横領のような財産事件では、示談や被害弁償の有無が、刑事処分に大きく影響します。

示談によって刑事告訴を取り下げてもらい、「処罰を望まない」との意思を会社が示すこととなれば、不起訴処分となる可能性が高くなるでしょう。

逮捕、起訴を防ぐためにも示談が重要

たとえ刑事告訴を取り下げてもらえなくても、示談が成立すれば、逮捕や起訴を防げる可能性が高くなります。

示談によって、逮捕要件である「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」が否定されるため、「逮捕の必要がない」と判断されやすくなるからです。そうすると、捜査が継続されても、在宅捜査となるため、心身への負担を最小限に抑えられるでしょう。

検察官が起訴するかどうかを決める際も、示談の有無は大きく影響します。

すでに損害が回復されており、被害者が処罰を強く求めていなければ、検察官が「刑事裁判にかける必要がない」と考え、不起訴処分にする可能性が高くなります。特に、初犯であったり、反省の態度を示している場合は、不起訴処分となるケースが多いです。

逆に、示談交渉に失敗して、被害者が「処罰を求める」と強く主張すると、検察官が起訴を決める可能性が高くなります。そうなると、刑事裁判で有罪となり、執行猶予付きの判決や実刑判決を受けるリスクも高まります。

示談は単に刑事告訴を防ぐためだけではなく、逮捕や起訴を避けるためにも非常に重要な役割を果たします。業務上横領をしてしまったら、できるだけ早く示談を成立させることで、将来への影響を最小限に防ぐことができるのです。

業務上横領の刑事告訴をされたとき弁護士ができること

業務上横領で刑事告訴された場合、弁護士には何ができるのでしょうか?

依頼者を守るために、弁護士ができることを説明します。

速やかに被害者と示談を成立させる

弁護士は、依頼を受けたらすぐに被害者(会社)に接触して、示談を成立させるために尽力します。

ここまで説明したとおり、業務上横領事件を解決する最も効果的な方法は、会社(被害者)と交渉して、示談を成立させることです。すでに刑事告訴された後であっても、示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高くなるからです。

しかし一方で、示談交渉を自分で進めることには大きなリスクが伴います。

会社は横領に対する不信感を抱いており、加害者本人が直接交渉を持ちかけると、かえって怒りを買ってしまうこともあるからです。

そこで、弁護士が第3者として間に入って交渉することで、冷静に交渉を進めることができます。

| ・どの程度の示談金を示すことが妥当なのか ・不起訴になるには、どういった文言が必要なのか ・会社を説得するために提示できる条件は何か など |

双方の意向を汲み取り、豊富な経験を武器に交渉することで、スムーズに示談が成立する可能性は格段に高くなります。

警察対応のアドバイスをし、不当な取調べから守る

刑事告訴されると、警察の取調べを受けることになります。

取調べでは、横領の経緯や金額、動機などが細かく質問されるでしょう。回答した内容によって、その後の流れが大きく変わってきます。

「警察からの連絡にどう対応するべきなのか」…事前にアドバイスをして、不当な取調べから被疑者を守ることも弁護士の大切な役割です。

事実と異なっていたり、精神的に追い詰められて正常な判断ができなかったとしても、一旦調書にサインしてしまえば、裁判で証拠として扱われてしまいます。後から撤回することは非常に難しいです。

| ・質問にどう答えればよいのか ・どういった権利が保障されているのか ・全てを正直に答えるべきなのか ・覚えていなければどうすればいいのか ・言ってはいけない内容はないか |

上記のようなポイントを事前に弁護士と打ち合わせを行い、「どのような質問が予想されるのか」「どう対応すればいいのか」についてアドバイスを受けることが、自分を守ることにつながるのです。

逮捕を阻止、不起訴になるための弁護活動

何より心強いのは、弁護士があなたの立場に立って、最大の味方として戦ってくれることです。

弁護士は、あなたが逮捕・起訴されるのを防ぎ、あなたやご家族の人生を守るため、最善の結果を目指して弁護活動を行います。

会社との示談や被害弁償の方法、警察への対応、家族への説明など、一人で業務上横領事件に向き合うのは、大きな不安と緊張を伴うでしょう。弁護士であれば、豊富な経験と専門知識を活かして、逮捕を防ぎ、不起訴に向けて様々な対応をすることができます。

警察や検察とのやり取りもサポートできるので、ご自身の立場を最大限に守ることができるでしょう。一人で抱え込むのではなく、弁護士に相談することで、社会に復帰するための道筋が見えてくるはずです。

業務上横領の刑事告訴を防ぐなら、グラディアトル法律事務所へご相談ください

業務上横領の刑事告訴が不安な方は、ぜひ私たちグラディアトル法律事務所へご相談ください。弊所は、刑事事件を数多く取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有している法律事務所です。

これまでにも多くの方から横領事件のご相談をいただき、示談を成立させて刑事事件化を阻止したり、不起訴・執行猶予を獲得することに成功しました。

| ・会社から、刑事告訴されるかもしれない ・業務上横領罪で警察から連絡がきた ・会社に示談交渉を持ちかけたが、取り合ってもらえない ・「業務上横領で刑事告訴されるのでは?」と不安で仕方がない など |

上記のような方は、一人で悩まず、是非お話をお聞かせください。

弊所では、横領事件の豊富な経験を持つ弁護士が、24時間365日・全国相談受付可能な体制でご相談を承っています。

ご相談をいただくタイミングが遅くなるほど、私たちにできることも少なくなってしまいます。業務上横領を起こしてしまったら、1人で抱え込まず、ぜひ私たちグラディアトル法律事務所へご連絡ください。

まとめ

記事の要点をまとめます。

◉業務上横領で刑事告訴されるとどうなるのか

| ・まずは警察の捜査が開始される ・必ず逮捕されるわけではなく、不起訴にな場合もある ・ただし、起訴された場合の有罪率は99% |

◉告訴状は必ず受理されるわけではない

| ・捜査機関には、告訴を受理する義務がある(犯罪捜査規範) ・ただし実務上、様々な理由で受理されないケースもある ・告訴状が受理された後でも、示談によって取り下げてもらえる可能性がある |

◉刑事告訴された後の流れ

| 1.警察から呼び出しを受ける 2.在宅または身柄事件として捜査が開始 3.起訴されるかが、検察に判断される 4.刑事裁判にかけられて、有罪・無罪が決まる |

◉業務上横領で刑事告訴されたら示談が重要

| ・刑事告訴前 → 示談によって刑事事件化を防げる ・刑事告訴後 → 告訴取り下げが期待できる ・告訴を取り下げてもらえなくても、逮捕・起訴を防げる可能性が高い |

◉示談交渉は自分で行わず、弁護士へ依頼することが大切

以上です。

業務上横領罪の刑事告訴が不安な方は、すぐに弁護士に相談して、会社と示談するなどの行動を起こしましょう。

一刻も早く事件が解決して、あなたの不安が解消されることを願っています。この記事が役に立った、参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にもご相談ください。