「傷害罪の構成要件を具体的に知りたい」

「傷害罪に関連する刑罰はどんなものがある?」

「傷害罪で逮捕されたらどうしたらいい?」

傷害罪の刑罰は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

似たような犯罪に暴行罪がありますが、こちらは「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較的軽い刑罰になり、どこまでが暴行罪でどこからが傷害罪かが、構成要件によって変化するため複雑です。

他方、傷害罪を構成する要件によっては「傷害致死罪」や「殺人(未遂)罪」と、さらに重い刑罰を科せられる場合もあり、より複雑さが増すことになります。

では、傷害罪の成立要件は、どのような構成になっているのか。

本記事では、

・傷害罪の構成要件は“4つ”ある

・傷害罪と暴行罪には明確な違いがある

・傷害罪に関連する刑罰は、大きく分けて“5つ”ある

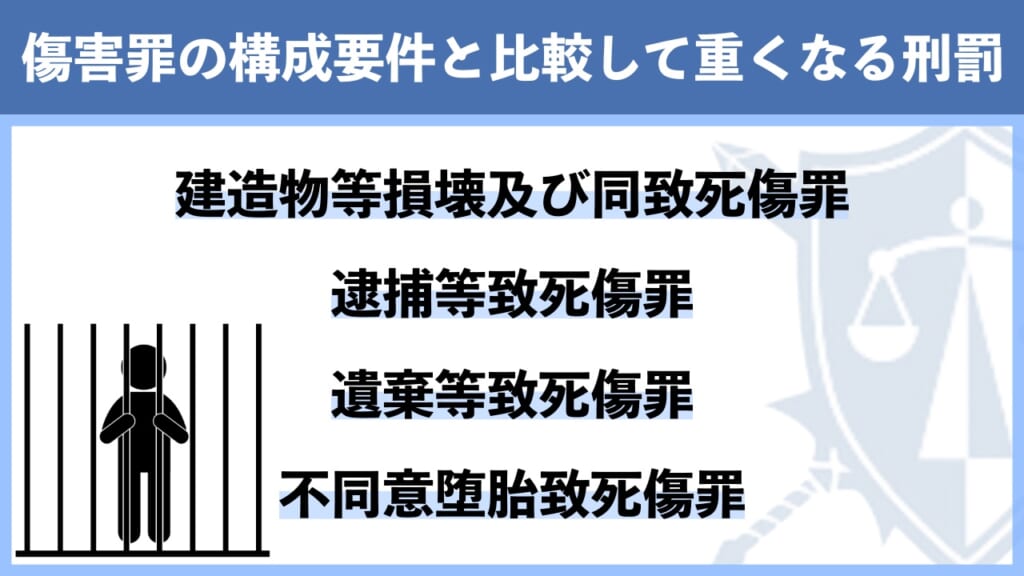

・傷害(致死)罪の構成要件と比較して重くなる刑罰は、大きく分けて“4つ”ある

・傷害事件で、被害者と示談を進めることの重要性

といった内容を深堀りしていきます。

目次

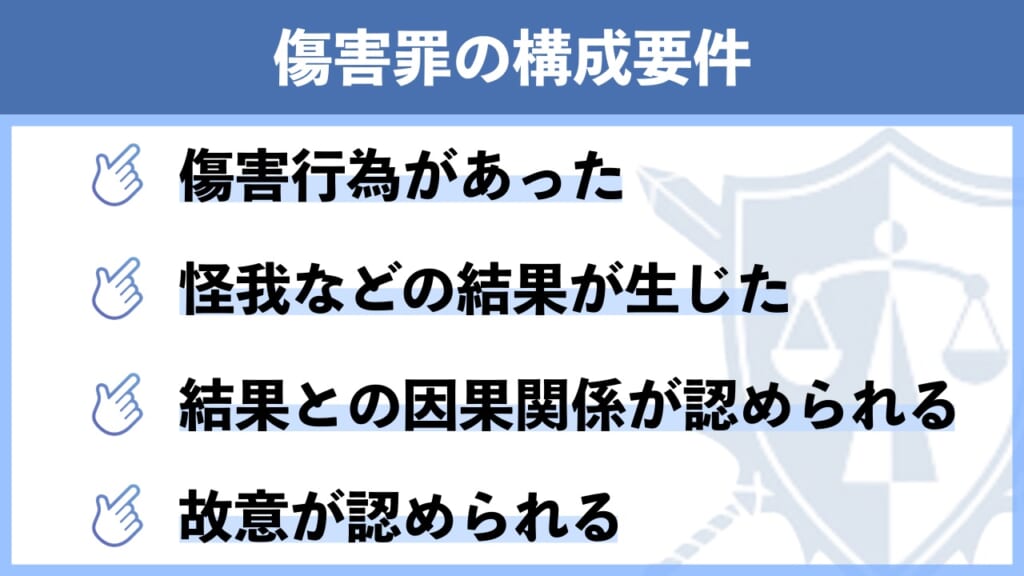

傷害罪の構成要件

傷害罪の構成要件は、以下の通りです。

【構成要件1】「傷害」行為があった

傷害罪において、加害者から被害者へ「傷害」行為があったかどうかが重要になります。

「傷害」行為には、殴る・蹴るといった直接的な行為をイメージしますが、光・音・熱といったエネルギー作用による間接的な行為や、一見すると暴行によらない行為も、「傷害」行為に当てはまる場合があります。

具体的には、以下の通りです。

・殴る、蹴るなどの暴行

・木刀などの鈍器で殴打

・ナイフなどの凶器で相手を刺す

・石などを投げて相手にぶつける

・爆音による嫌がらせ

・長期にわたって嫌がらせの電話

・嫌がってる相手を無理やりサウナに誘う

・強い光を当てて相手の目を眩ませる

・睡眠薬を飲ませる

・性病と知りながら相手に性器を押し当てる

・同意なしに相手の身体を触る

【構成要件2】「傷害」行為による怪我などの結果が生じた

傷害罪の成立には、「傷害」行為によって怪我をしたかどうかが重要になります。

例えば、殴る・蹴るなどの暴行を行ったとします。その結果、相手が打撲や内出血などの怪我を生じた場合は傷害罪が成立しますが、目立った怪我が無い場合は暴行罪が成立する可能性がある、ということです。

「傷害」行為によって、

・怪我をした→傷害罪が成立

・怪我をしていない→暴行罪が成立

同じ「傷害」行為でも、その“結果”によっては、刑罰に違いが出ることを覚えておきましょう。

【構成要件3】「傷害」行為の結果との因果関係が認められる

「傷害」行為とその結果との因果関係の有無も、傷害罪における重要な構成要件の一つです。

具体例としては、

・殴る、蹴るなどの暴行によって打撲や内出血を生じた

・ナイフなどの凶器を刺して切り傷、刺し傷を負った

・押し倒した結果、地面に付いた手が骨折した

・長期にわたって電話で嫌がらせ行為を行い、結果、睡眠障害に陥った

・同意なしに相手の身体を触り、結果、PTSDを発症した

・相手に強い光を浴びせて、結果、視力が低下した

・嫌がる相手を無理やりサウナに連れていき、結果、昏倒した

このような場合は、「傷害」行為との因果関係が認められるので、傷害罪が成立します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【「傷害」行為と因果関係が認められないケースとは?】

例えば、蹴った箇所が足だったとします。その結果、蹴られた箇所(足)に打撲や内出血の結果が生じた場合は因果関係が認められますが、「頭痛がする」という話になれば、蹴られた箇所との矛盾が生じるため、認められない可能性が高いということです。

ただ、医師による診断の結果、「足が蹴られたことが起因して頭痛の症状を引き起こしている」と証明されれば、因果関係は成立しますで、実際はケースバイケースとも言えるでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【構成要件4】故意が認められる

「傷害」行為に故意(わざと・意図的に)がある場合は、傷害罪成立の可能性が高まります。例えば、暴行する目的で相手を殴った場合は、“故意がある”と判断されるわけです。

逆に、故意が認められないケースはというと、

・たまたま相手の肩がぶつかって転倒し、怪我をした

・サッカーで遊んでいた際に、友人の蹴ったボールが顔に直撃し、鼻血が出た

・お祭り会場にて、花火の爆音で脳貧血を起こした

・対向車のヘッドライトに目が眩んだ

上記のような場合は、故意ではなく過失(不注意・偶発的)と判断されるので、傷害罪が成立する可能性は低いでしょう。

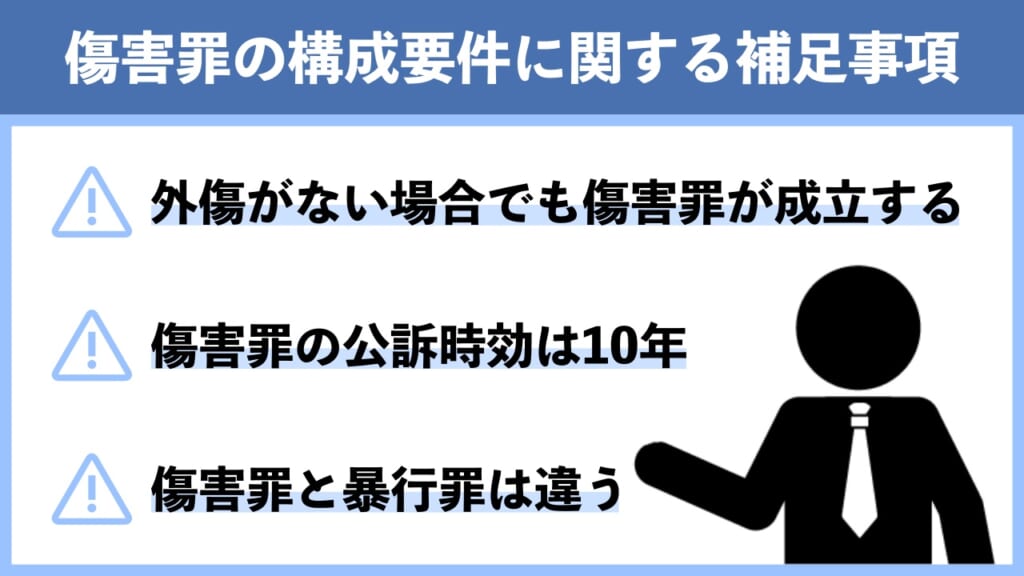

傷害罪の構成要件に関する補足事項

傷害罪の4つの構成要件について解説しましたが、その補足事項を、以下にまとめます。

外傷がない場合でも傷害罪が成立する

傷害罪と聞くと、いわゆる“直接的な”「暴行」行為をイメージすると思いますが、それに限った話ではありません。

傷害の定義は、「生理的機能の侵害」と定められており、外傷がなくても、生理的機能が損なわれた場合は、傷害罪として成立するのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※生理的機能の侵害とは?

簡単に言うと、「相手に怪我をさせる行為」を言います。

怪我は、外傷のような目に見えるものだけでなく、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や、睡眠障害といった“精神的な”ものも当てはまります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

具体的には、

・同意なしに相手の髪を切った

・相手に嫌がらせ電話を続け、結果、不眠症になった

・身体を触られたことで、結果、PTSDに陥った

・性病であることを知りながら、相手に性器を押し当てて、結果、性病がうつった

・レーザーポインターを目に照射され、結果、視力が低下した

・暑いのが苦手と知りつつ、無理矢理サウナに連れて行き、結果、昏倒した

このような場合も、生理的機能の侵害として、傷害罪が成立する可能性があることを覚えておきましょう。

傷害罪の公訴時効は10年

傷害罪の公訴時効は10年と定められており、傷害から10年経過すると、傷害罪として罰することができなくなってしまいます。(刑事訴訟法250条2項3号)

ただし、

・犯人が国外に逃げていた

・犯人が逃げ隠れていて、起訴状の送達や略式命令の告知ができなかった

上記の場合は、時効期間にカウントされません。

例えば、10年間国外に逃げてから国内に戻ってきた場合、そこから公訴時効期間(10年)がカウントされるということです。

【民事上の時効は別にある】

刑罰において、大きく分けて「刑事」と「民事」の2つに分類されますが、上記の公訴時効は「刑事」においての期間なので、「民事」の時効は別にあります。

「民事」は損害賠償請求が一般的ですが、こちらの時効は『被害者が被害事実や加害者を知ってから、原則5年間』と抽象的な定義なので、10年以上経過しても、被害者から損害賠償請求されてしまう可能性があるということです。(民法724条1号、同724条の2)

ただし、損害賠償請求の時効は20年(同724条2号)と定められていますので、事実上、「傷害」行為から20年経過すれば、刑事・民事両方において時効が成立することになります。

傷害罪の時効の詳細は、以下の記事もご参照ください。

傷害罪と暴行罪の違い

傷害罪と暴行罪の構成要件において、焦点になるのは「怪我をしたかどうか」という点です。簡単に言うと、「傷害」行為によって、

・怪我をした場合→傷害罪が成立

・怪我をしなかった場合→暴行罪が成立

ということになります。

具体的な例を挙げますと、

【ケース1】

・AがBの胸倉を掴んで押し倒したが、Bは怪我をしなかった(=暴行罪が成立)

・AがBの胸倉を掴んで押し倒し、その際にBは擦り傷を負った(=傷害罪が成立)

【ケース2】

・Aが同意なしにBの身体を触った(=暴行罪が成立)

・Aが同意なしにBの身体を触った結果、BはPTSDを発症した(=傷害罪が成立)

このように、一見同じような行為でも、その結果の違いで、暴行罪にも傷害罪にもなり得る、ということは覚えておきましょう。

暴行罪と傷害罪の違いについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

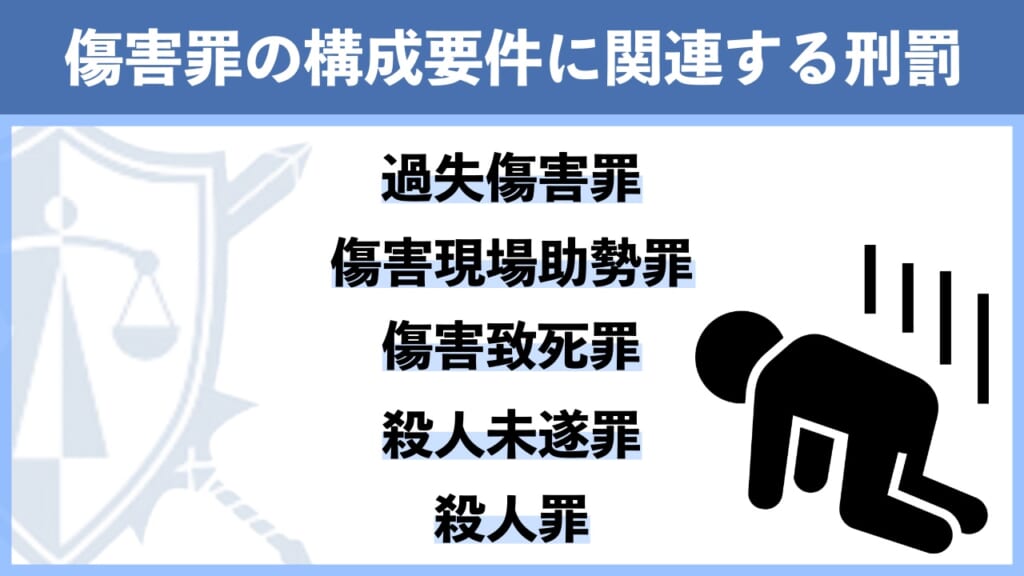

傷害罪の構成要件に関連する犯罪・刑罰

続いて、傷害罪の構成要件に関連する刑罰を、以下でご紹介します。

過失傷害罪

傷害罪の成立要件の一つに「故意(わざと・意図的)があること」とありますが、その逆の過失(不注意・思いがけないミス)により成立する刑罰が過失傷害罪になります。

過失傷害罪の刑罰は、「30万円以下の罰金または科料(刑法209条1項)」で、傷害罪と違い、懲役・禁固刑が定められていないのが大きな違いです。

過失傷害罪の具体的な例として、

Aが性病であることを知りながら、Bと性交渉を行い、結果、Bに性病がうつった。

Aは性病であることを知っていたにも関わらずBと性交渉を行ったわけですから、故意が認められるので、傷害罪が成立します。

Aは自分が性病であることを知らなかった。Bと性交渉を行い、結果、Bにうつり、病院で診断したところ、Aが性病だったことは判明した。

結果だけ見れば、Bは性病にうつったわけですが、Aは行為後に自分が性病であることに気づきました。その場合は傷害罪の故意がないので、傷害罪は成立しません。性病をうつしたことについて過失がある場合には、過失傷害罪が成立します。

また、過失傷害罪は「親告罪」にあたりますので、被害者が告訴しない限りは刑事裁判に発展しないと定められています。(刑法第209条2項)

下記の関連コラムもご覧ください。

傷害現場助勢罪

傷害現場助勢罪は、「傷害」行為の現場を助勢する、いわゆる外部から煽る行為に対して成立する刑罰です。煽る行為には、「もっとやれー!」という言葉だったり、相手を殴るようにけしかけるジェスチャー(仕草)などがあてはまります。

傷害現場助勢罪の刑罰は、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(刑法第206条)」と定められており、その大きな特徴は、「傷害」行為に関わってなくても犯罪が成立する点にあります。

例えば、

・加害者が被害者に傷害行為を行っている最中、「もっとやれー!」とヤジを入れた

・加害者が被害者に傷害行為を行っている最中、追撃をそそのかすようなジェスチャーを送った

このような行為は、傷害現場助勢罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、現場助勢罪の成立要件には「傷害罪または傷害致死罪が成立することが前提」とあります。つまり、傷害罪・傷害致死罪が成立しなければ、傷害現場助勢罪にも問われることがないということです。

傷害現場助勢罪と間違えられやすい刑罰に、幇助(ほうじょ)罪があります。

どちらも「暴力を振るっていない」点では共通しますが、「助勢」したのか「幇助したのか」で刑罰も変わります。

傷害罪の幇助罪の具体例として、

・被害者が逃げられないように取り囲む

・加害者にさらなる傷害行為を決意させる言動

・加害者にナイフなどの凶器を渡して、それを加害者が傷害行為に利用した

・被害者を羽交い絞めなど身動きが取れない状態にして、加害者の傷害行為を促す

というように、加害者を手助けしたことが“明確”な場合は、幇助が成立する可能性が高くなります。

また、傷害罪における幇助罪の刑罰は、「正犯の1/2」が上限と定められています。

例えば、加害者(正犯)が懲役10年の判決を受けた場合、幇助罪を受けた者は、上限で5年の懲役刑に科せられる、ということです。

そのため、どちらの刑罰が重いという比較は難しく、傷害罪の判決内容によっては、傷害現場助勢罪より傷害罪の幇助罪の方が重くなることがある、という言い方が正しいです。

傷害致死罪

傷害罪において、死亡の結果に至った場合は、傷害致死罪が成立します。

傷害致死罪の刑罰は、「3年以上(20年未満)の有期懲役(刑法205条)」と定められており、成立した時点で懲役刑が科せられるので、傷害罪よりも重い罪に科せられることになります。

傷害致死罪の構成要件として、「傷害」行為と死亡結果に因果関係が認められること、と定義されています。

具体的には、

~因果関係が認められるケース~

AはBを殴ったことで、Bは頭から転倒した。その結果、当たり所が悪く、脳内出血を起こし、翌日死亡した。

AがBを殴ったことは明白で、その殴った行為が原因で頭から転倒するに至ってます。そして、その転倒で脳内出血を起こし死亡しているので、「傷害」行為と死亡結果に因果関係が認められます。

~因果関係が認められないケース~

AはBを殴ったことで、Bは手が先に付く形で転倒し、結果、手首を骨折した。その後、Bは心臓の持病が悪化し、死亡した。

AがBを殴ったことは事実ですが、その結果、先に手が付く形で転倒しているので、手首の骨折は傷害罪が成立します。ただ、その後の持病悪化での死亡については、「傷害」行為が起因しているわけではありませんので、因果関係は認められない(=障害致死罪は成立しない)ということです。

他方、死亡の結果で犯罪が成立するという点では、殺人罪も同様です。

詳しくは後述しますが、構成要件の違いは、

・「傷害」行為の死亡結果に“殺意”は認められない→傷害致死罪が成立

・「傷害」行為の死亡結果に“殺意”が認められる→殺人罪が成立

このように、殺意の有無が焦点になるということは、覚えておきましょう。

殺人未遂罪

殺人未遂罪は、殺意をもった犯行が認められた場合に成立する犯罪です。殺人未遂罪は、刑法203条に記載があるものの、具体的な刑罰が定められているわけではありません。

そのため、後述する殺人罪(死刑または無期、もしくは5年以上の懲役)の刑罰が適用されるケースが一般的ですが、「未遂」ということもあり、情状酌量の余地ありと判断され、実際は5年前後の懲役刑になることが多いです。

傷害罪と殺人未遂罪の違いは、「殺意」があるかどうかです。

また、傷害罪と大きく違う点として、「負傷の有無は考慮されない」ということです。それの意味するところは、例え被害者が無傷であっても、殺意が認められれば、殺人未遂罪は成立してしまうわけです。

では、何をもって殺意の有無を判断するのか。

一般的には、

・「実行」行為の態様

・「実行」行為の悪質性・重大性

・「実行」行為前後の言動

・その他諸般の事情

これらを総合的に判断し、最終的には裁判官の判決にて決定されます。

具体的には、

・ナイフなどの凶器で「殺してやる」という言動のもと、相手を複数回刺した

・被害者が日常的に飲んでいる飲料に、毒性のある薬品を混入した

・被害者が泳げないことを知りながら、流れの速い川に突き落とした

・全くの無関係の他人に対し、突然「暴行」行為に及び重症を負わせた

・長期に渡る殺人計画の末、犯行に及んだ

このような場合は、殺意があると判断される可能性が高くなります。

そのため、傷害罪の構成要件に関わらず、殺意の有無が焦点になるという点では、比較的範囲の広い犯罪とも言えるでしょう。

殺人罪

殺人罪は、殺意をもって人を殺すことで成立する犯罪です。

この定義だけでは少し抽象的ですが、これまでの解説をもとに定義しますと、

・「傷害」行為の結果、相手が怪我を負った(故意あり)→傷害罪が成立

・「傷害」行為の結果、相手が怪我を負った(過失あり)→過失傷害罪が成立

・「傷害」行為の結果、相手が死亡した(故意あり)→傷害致死罪が成立

・「傷害」行為の結果、殺意が認められた→殺人未遂罪が成立

・「傷害」行為の結果、殺意が認められ、相手が死亡した→殺人罪が成立

このように、傷害罪の要件に「殺意」と「死亡の結果」が構成された犯罪であることが分かります。また、殺人罪の刑罰は、「死刑または無期、もしくは5年以上の懲役(刑法199条)」と定められており、他の関連する刑罰と比較して、最も重い刑罰が科せられることが分かります。このことからも、殺意を持って人を殺すことの重大性が見て取れるでしょう。

傷害罪の構成要件と比較して刑罰が重くなる犯罪

次に、傷害罪の構成要件と比較して重くなる刑罰について、以下で解説します。

建造物等損壊及び同致死傷罪

前段の建造物等損壊罪は、他人の建造物及び艦船を壊した場合に成立する犯罪で、

後段の「同致死傷罪」というのは、他人の建造物及び艦船を壊す行為に合わせて、相手を死傷させた場合に成立する犯罪です。

もう少し分かりやすくまとめると、

「建造物等損壊及び同致死傷罪」=「建造物等損壊罪」+「傷害(致死)罪」

建造物等損壊罪と傷害(致死)罪の2つで構成された犯罪だということになります。

建造物等損壊罪の刑罰は、「5年以下の懲役(刑法260条)」と定められており、さらに同致死傷罪が成立した場合は、通常の傷害(致死)罪より重い刑罰が科せられます。

傷害罪は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」、傷害致死罪は「3年以上(20年未満)の有期懲役」と定められていますが、同致死傷罪が成立した場合は、傷害(致死)罪の重い刑罰が適用されるので、

・相手が怪我を負った場合→15年以下の懲役

・相手が死亡した場合→3年以上(20年以下)の有期懲役

となります。

よって、同致死傷罪の刑罰は、

・同致傷罪が成立→15年以下の懲役

・同致死罪が成立→3年以上(20年以下)の有期懲役

が科せられるということです。

建造物等損壊及び同致死傷罪の具体例として、

・他人の家の窓ガラスを割って、その近くにいた相手が(ガラス破片で)怪我を負った

・他人の所有する船に穴を空けて、それに乗船していた人が、溺れて死亡した

・他人の家の玄関扉を破損させ、その行為に恐怖を覚えた住居者がPTSDを発症した

建造物は、住宅やビル、役所などがあてはまり、人が出入りする構造物と定義されています。また、損壊は「壊す」行為だけでなく、「汚す」「ビラを貼り付ける」といった行為もあてはまります。

逮捕等致死傷罪

逮捕等致死傷罪は、逮捕・監禁罪の要件に、傷害(致死)罪が構成される犯罪です。

逮捕・監禁罪の刑罰は、「3月以上または7年以下の懲役(刑法220条)」と定められていますが、逮捕等致死傷罪の場合は、通常の傷害(致死)罪より重い刑罰が科せられます。(刑法221条)

◇逮捕・・・人を拘束し行動の自由を奪う行為。

例)人をロープで縛って動けなくさせる

◇監禁・・・人を一定の区域・場所から出ることを不可能または困難にして行動の自由を奪う行為。

例)鍵の付いた部屋に閉じ込める

逮捕等致死傷罪の具体例として、

・手足をロープで縛られたことで、その部分がうっ血し、脳貧血を起こした

・鍵の付いた部屋に監禁され、結果、PTSDを発症した

・不当にバイクの後部座席に乗せて疾走し、恐怖のあまり、昏倒した

といったものが挙げられます。

遺棄等致死傷罪

遺棄等致死傷罪は、遺棄罪の要件に、傷害(致死)罪が構成される犯罪です。

遺棄罪の刑罰は、「3月以上5年以下の懲役(刑法217・218条)」と定められていますが、遺棄等致死傷罪の場合は、通常の傷害(致死)罪より重い刑罰が科せられます。(刑法219条)

¥¥¥グリーン明るめ¥¥¥

遺棄の定義は、「自分の判断・力で性格が困難な人(高齢・幼齢、障害者、病人・ケガ人など)を放置、または別の場所に移動させる」とあり、その対象は、知人・親族関係なく“適用する全ての人”です。

例えば、

・認知機能の衰えで右往左往している老人を見かけたので、自分の車に乗せて、山中に連れて行き放置した

・道端で泣いている乳幼児を見つけたので、抱えたものの、どうしたらいいか分からず別の場所に放置した

このような行為は、単純遺棄罪(1年以下の懲役)として成立する可能性があります。

とはいえ、そういった事案は極めて限定的であるため、遺棄等致死傷罪における遺棄は、保護責任者遺棄罪(刑法218条・保護責任者による遺棄)を意味することが通例です。

遺棄等致死傷罪の具体例として、

・10歳になる自分の子どもを山に置き去りにして、結果、脱水症状に陥った

・車の中に赤ん坊を置き去りにして、熱中症になった結果、死亡した

・同居する祖父の介護が辛くなり、介護を怠った結果、死亡した

・認知障害の妻を介護するのが嫌になり、海に突き落として、結果、死亡した

といったものが挙げられます。

不同意堕胎致死傷罪

不同意堕胎致死傷罪は、不同意堕胎罪の要件に、傷害(致死)罪が構成された犯罪です。

不同意堕胎罪の刑罰は、「6月以上7年以下の懲役(刑法215条1項)」と定められていますが、不同意堕胎致死傷罪の場合は、通常の傷害(致死)罪より重い刑罰が科せられます。(刑法216条)

また、不同意堕胎は、「妊婦の承諾なく堕胎させること」と定義されており、

・妊婦であることを知りながら、殴る・蹴るなどを行い、結果、死産した

・妊娠させた男性が、飲み物などに薬品を混ぜて、結果、死産した

このような行為は不同意堕胎罪が成立します。

「胎児が死亡している時点で致死傷罪が成立するのでは?」と思うかもしれませんが、同致死傷罪が当てはまるのは「妊婦」の方になります。

よって、不同意堕胎致死傷罪の具体例としては、

・妊婦であることを知りながら、殴る・蹴るなどを行い、結果は死産、妊婦も死亡した

・妊娠させた男性が、飲み物などに薬品を混ぜて、結果は死産、それにショックを受けた妊婦はPTSDを発症した

といったものが挙げられます。

傷害罪の構成要件に該当する判例3選

それでは、傷害罪の構成要件に該当する判例3選をご紹介します。

【判例1】突き落とされたことで足に傷害が生じた|最高裁昭34・6・9集刑130-143

突き落とされた被害者が、事件当時は足の伸展力に違和感がある程度(=傷害までには至ってない)だったが、その後2年の間に、完全断裂の傷害結果が生じたため、「暴行」行為と傷害の結果に因果関係が認められ、傷害罪が成立した

【判例2】睡眠薬を摂取させ意識障害を生じさせた|最高裁平24・1・30刑集66-1-36

病院で勤務中だった被害者に対し、睡眠薬等を摂取させたことによって、数時間にわたり意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたとして、傷害罪が成立した。

【判例3】夫婦喧嘩の末、妻が死亡した|最高裁昭32・2・26刑集11-2-906

夫婦喧嘩の末、仰向けの妻に馬乗りし、両手で頸椎圧迫の暴行を加えた。その「暴行」行為が誘因し、妻はショック死したとして、傷害致死罪が成立した。

傷害罪で逮捕されたら速やかに示談することが重要

傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕や起訴されてしまうリスクが高まり、前科が付いてしまう可能性があります。それにより、社会的信用が損なわれ、家族や知人を不安にさせてしまうだけでなく、会社をクビになることにもなりかねません。

傷害罪で前科を回避する方法、それは『被害者との示談を成立させること』です。

被害者との示談が成立すれば、勾留中であれば早期釈放、起訴前であれば不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

ただし、暴行を受けた被害者は「加害者に会いたくない」「許せない」「しっかり罰を受けてほしい」と思っていることが大半で、自力での交渉は困難を極めます。さらに示談までの期間が長引けば長引くほど、検察に起訴されてしまう可能性が高まりますので、速やかに示談交渉を進め、且つ成立を目指すことが大切です。

示談を迅速且つ、円満な解決を目指す方法、それは『弁護士に依頼すること』です。

示談交渉の仲介役は弁護士がおすすめ

被害者との示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

【メリット1】相手が交渉に応じやすくなる

前述の通り、「暴行」行為を受けた被害者が、示談に応じる可能性は限りなく低いです。また、交渉が上手くいかないからと無理な継続交渉を試みたり、「交渉に応じろ!」と脅迫するような行為に及べば、起訴が早まるだけでなく、刑罰が重くなる可能性もあります。

一方で、弁護士が仲介役に入れば、被害者も安心して交渉のテーブルに着くことができ、示談がスムーズに進みます。さらに、示談金が必要になるような事案において、被害者側から法外な値段を提示されたとしても、法律の観点から、適切な示談金を模索することも可能です。

特に、傷害罪が成立するような事案では、弁護士にの仲介なしには解決しないケースが多いので、無理な自力交渉は避けて、早めに弁護士へ依頼することをおすすめします。

【メリット2】警察との対応のアドバイスが受けられる

警察に逮捕された場合、まず留置場にて身柄を拘束されます。そこで、傷害事件の取り調べを受けるわけですが、ここで不利になるような言動を取ってしまうと、最大48時間の拘束を受けることになり、検察官へ送致の可能性が高まります。

さらに、そこから24時間以内に検察官による取り調べが開始され、勾留(最大20日間)が必要かどうかの判断が下されます。

この72時間は、外部との接触は禁止され、家族や友人、会社、そして被害者との連絡・接見ができません。精神的不安な状況下で、一人で警察・検察の取り調べを受けるのは、要らぬことまで話してしまい、不利な状況を作るリスクが上がってしまいます。

当然、被害者との示談も進みませんので、状況はより不利な状況で進んでいきます。

その結果、勾留や起訴のリスクが高まり、社会的信用を失うことに繋がってしまうでしょう。

結論として、逮捕されてからの72時間が非常に重要になるわけですが、この期間で接見できるのは“弁護士だけ”です。また、その際に警察との取り調べの流れもアドバイスできるので、自分が不利になる状況を回避でき、早期釈放にも繋がります。

仮に勾留された場合でも、その間に弁護士が被害者と示談成立できれば、不起訴処分の可能性も高まります。

家族や友人、会社を安心させる目的、そして被害者との示談交渉を円滑に進める目的の両面からサポートできるのは弁護士だけですので、お困りの際には、ぜひ弊所までご連絡ください。

傷害罪の示談金・示談については、以下の記事もご参照ください。

傷害罪の弁護はグラディアトル法律事務所へ

今回は、傷害罪の構成要件について解説しました。

記事の内容をまとめますと、

・傷害罪の成立要件は、「傷害行為の範囲」「怪我などの結果」「因果関係の認定」「故意の判断」の4つで構成される

・傷害罪の構成要件の補足として、「要件は生理的機能の侵害なので、成立行為は外傷に留まらない」「傷害罪の公訴時効は10年」「傷害罪と暴行罪の差異は“怪我をしたかどうか”」

・傷害罪に関連する刑罰は、

→過失傷害罪「30万円以下の罰金または科料(刑法209条1項)」

→傷害現場助勢罪「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(刑法第206条)」

→傷害致死罪「3年以上(20年未満)の有期懲役(刑法205条)」

→殺人未遂罪「殺人罪の構成が適用される(刑法203条)」

→殺人罪「死刑または無期、もしくは5年以上の懲役(刑法199条)」

・傷害(致死)罪と比較して重くなる刑罰は、「建造物等損壊及び同致死傷罪」「逮捕等致死傷罪」「遺棄等致死傷罪」「不同意堕胎致死傷罪」がある

・被害者と示談交渉を進めることで不起訴処分の可能性は高くなるが、自力での交渉は困難

傷害事件を起こしてしまった場合は、逮捕される前の期間、また逮捕されてしまった場合は、起訴までの期間どのような行動をするかが重要です。「何もしない」「証拠がないから大丈夫」と楽観視するのは、逮捕・起訴のリスクが高くなるだけでなく、前科が付いたり、刑罰が重くなる可能性もあるので、非常に危険です。

その期間、被害者と示談を行い、晴れて成立となれば、逮捕回避や不起訴処分の可能性も高まりますが、「会いたくない」「許せない」と思っていますので、自力での交渉は困難を極めます。

被害者との示談交渉のサポートできるのは、弁護士だけです。

グラディアトル法律事務所は、24時間365日相談受付をしており、「LINE相談可」「全国対応可能」ですので、傷害罪でお困りの場合は、ぜひ弊所までご相談ください。